-

エリア:

- 中近東 > トルコ > イスタンブール

-

テーマ:

- 観光地

- / 街中・建物・景色

- / 歴史・文化・芸術

イスタンブルのエディルネ門近くにある旧ビザンチン(東ローマ帝国)時代のホーラ(コーラ)教会は、その美しいモザイク画で人々を集めている。

トルコに征服された後カーリエモスクとなりミナレットが加わった。モスク時代に内部の装飾はしっくいに塗り込められていたが、聖堂の外見はそのまま。共和国時代になりアヤソフィアと同様に無宗教の博物館として公開されるようになり往時のモザイク画を堪能できる。

質素な入口

現在の博物館としての入口は建物左側に回り込んだところになってしまったが、入ってすぐのナルテクス(前郎)はこのようになっている。

「ホーラ(コーラ)」という名前は「郊外」を意味すると、多くのガイドブックで説明されている。コンスタンチヌスの城壁の当時にこの場所は城壁の外でありたしかに「郊外」であったのだが・・・よく調べていくと別の語源のほうが正しいように思えてきた。

※以下の説については、現地のガイドブックと「コンスタンチノープルを歩く」尚樹啓太郎著・東海大学出版会を主に参考にしています。

「ホーラ」とはギリシャ語に由来し、もともと「土地・場所」という意味をもっている。神聖な聖母の胎内=という「本来入れる器のなどないものの宿る場所」を表している。

この説明を裏付けるようなモザイクを、入口を入ってすぐ上のモザイク画にみつけた。

マリアの胎内という場所(ホーラ)のキリストが描かれている。

この教会の本当の起源は分かっていない。最古の伝説としては298年にニコメディア(現イズミット)で殉教した聖バビラスの遺体が葬られた場所というのがある。ここが「郊外」であった413年(テオドシウス城壁建設)以前に起源を求めようとすると、ちょっと無理のある説明が必要になるようだ。

考古学的な研究によると、現存する一番古い部分は6世紀頃。イコノクラシス(イコン破壊運動)以前にも何か聖堂があったようだが、843年のイコン復活以前には荒廃していたと推察される。

それを復興させ、(1077〜81年頃とされる)第一の教会を建てたのはマリア・ドゥカエナ(コムネノス朝の始祖アレクシウス1世の義母)。これはおそらくしばらくして地震によって壊れた。

12世紀はじめ、第二の教会を建てたのはマリア・ドゥカエナの孫にあたるイサキオス・コムネノス(皇帝アレクシウスの三男)。彼の肖像は二番目のナルテクス(前郎)を入って右手に描かれた巨大なデイシス(マリアとキリストに奉納者が請願している図)

この中の左下に描かれている。

同じデイシスの中の右下に女性が描かれていて、てっきりこれが第一の教会をたてたマリア・ドゥカエナだとおもった

しかし、多くの資料はこれを「モンゴルの婦人」と呼ばれた皇帝の私生児マリアと解説している。1281年まで現在のイランを支配していたモンゴル・ハン・フラグに嫁していて、夫君の死後帰国したマリアになる。

別の資料では「メラニという修道女」としてあった。

このデイシスを作らせたのは、第三のホーラ教会を建設したテオドラ・メトキテスに違いない。現在見るこの素晴らしいモザイク群で飾り立てた人物だ。

彼自身の肖像モザイクが、第二ナルテクスから本堂へ入る入口の上に描かれている。

と、すれば。その近くに描かれた二人は、第一と第二の教会を建設させた人物であるのが妥当ではないだろうか?

つまり、デイシスの右手描かれたのは、第一教会の建設者マリア・ドゥカエナでは?でも、彼女は修道女姿で描かれるような晩年を過ごしてはいない・・・いろんな想像がひろがります。

モザイク肖像の人物・テオドラ・メトキテスは波乱の生涯を送っている。

父ヨルゴス(ゲオルギウス=英語のジョージ)・メトキテスも宮廷の人物だったが、失脚しニケアに遠ざけられていた。テオドロスは1290年か91年にそこで生まれ修道院に入っていたが、チャンスがめぐってきた。

アンドロニコス二世皇帝がニケアを訪問した際に認められ、若干20才で首都の宮廷に呼ばれたのである。

36才の時には首相の地位にまで上り詰め、五人の息子と一人の娘をもうけた。かつて失脚していた父はきっと感涙にむせんでいたことだろう。

1321年51才の時、このホーラ教会の庇護者となり、これらの素晴らしいモザイクを描かせた。自分自身がキリストに教会をささげるモザイクはこの時のものにちがいない。

しかし、運命は暗転する。

1328年皇帝の孫アンドロニコス三世による政変。テオドロスは58才にして財産を没収され、家を焼かれ首都を追放された。かつての父と同じ運命が彼をおそったのである。

※父ヨルゴスは同じ年に没している。息子の失脚を見ずにすんだのなら幸いである。

二年後、彼は一修道して首都に戻ることを許され、神に捧げたが故に没収も破壊もされなかったホーラ教会に住んだ。修道士セオレプトスとして1332年3月13日72歳で没し、この教会に葬られている。

下の写真、左手のアーチの中がそれとされている。

**

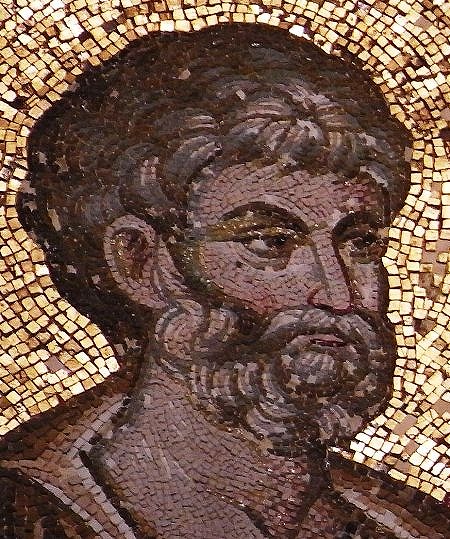

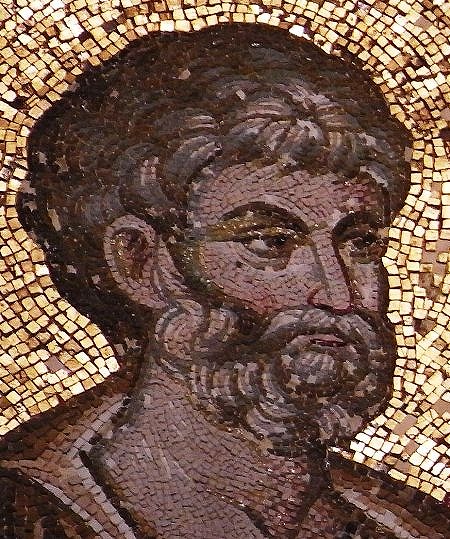

このような経緯で十四世紀はじめに制作されたモザイク群は、6世紀のアヤソフィアにも匹敵する素晴らしさだ。ペテロの顔の細部には目を奪われる。

パオロもまたしかり

本堂にもかつてはモザイク画があったのだろうけれど、今はほとんど残されていない。はがされたというよりも、後代の地震によるダメージがひどかったらしい。ドームは再建であるという。

「聖母被昇天」があるがこちらは技術的に少し劣って見える。

本堂で注目したいのは、アヤソフィアと同じ大理石を薄く切った壁の装飾。

建物後ろにまわると、千年を生き延びてきた聖堂が分厚い柱に支えられているのがわかる。

トルコに征服された後カーリエモスクとなりミナレットが加わった。モスク時代に内部の装飾はしっくいに塗り込められていたが、聖堂の外見はそのまま。共和国時代になりアヤソフィアと同様に無宗教の博物館として公開されるようになり往時のモザイク画を堪能できる。

質素な入口

現在の博物館としての入口は建物左側に回り込んだところになってしまったが、入ってすぐのナルテクス(前郎)はこのようになっている。

「ホーラ(コーラ)」という名前は「郊外」を意味すると、多くのガイドブックで説明されている。コンスタンチヌスの城壁の当時にこの場所は城壁の外でありたしかに「郊外」であったのだが・・・よく調べていくと別の語源のほうが正しいように思えてきた。

※以下の説については、現地のガイドブックと「コンスタンチノープルを歩く」尚樹啓太郎著・東海大学出版会を主に参考にしています。

「ホーラ」とはギリシャ語に由来し、もともと「土地・場所」という意味をもっている。神聖な聖母の胎内=という「本来入れる器のなどないものの宿る場所」を表している。

この説明を裏付けるようなモザイクを、入口を入ってすぐ上のモザイク画にみつけた。

マリアの胎内という場所(ホーラ)のキリストが描かれている。

この教会の本当の起源は分かっていない。最古の伝説としては298年にニコメディア(現イズミット)で殉教した聖バビラスの遺体が葬られた場所というのがある。ここが「郊外」であった413年(テオドシウス城壁建設)以前に起源を求めようとすると、ちょっと無理のある説明が必要になるようだ。

考古学的な研究によると、現存する一番古い部分は6世紀頃。イコノクラシス(イコン破壊運動)以前にも何か聖堂があったようだが、843年のイコン復活以前には荒廃していたと推察される。

それを復興させ、(1077〜81年頃とされる)第一の教会を建てたのはマリア・ドゥカエナ(コムネノス朝の始祖アレクシウス1世の義母)。これはおそらくしばらくして地震によって壊れた。

12世紀はじめ、第二の教会を建てたのはマリア・ドゥカエナの孫にあたるイサキオス・コムネノス(皇帝アレクシウスの三男)。彼の肖像は二番目のナルテクス(前郎)を入って右手に描かれた巨大なデイシス(マリアとキリストに奉納者が請願している図)

この中の左下に描かれている。

同じデイシスの中の右下に女性が描かれていて、てっきりこれが第一の教会をたてたマリア・ドゥカエナだとおもった

しかし、多くの資料はこれを「モンゴルの婦人」と呼ばれた皇帝の私生児マリアと解説している。1281年まで現在のイランを支配していたモンゴル・ハン・フラグに嫁していて、夫君の死後帰国したマリアになる。

別の資料では「メラニという修道女」としてあった。

このデイシスを作らせたのは、第三のホーラ教会を建設したテオドラ・メトキテスに違いない。現在見るこの素晴らしいモザイク群で飾り立てた人物だ。

彼自身の肖像モザイクが、第二ナルテクスから本堂へ入る入口の上に描かれている。

と、すれば。その近くに描かれた二人は、第一と第二の教会を建設させた人物であるのが妥当ではないだろうか?

つまり、デイシスの右手描かれたのは、第一教会の建設者マリア・ドゥカエナでは?でも、彼女は修道女姿で描かれるような晩年を過ごしてはいない・・・いろんな想像がひろがります。

モザイク肖像の人物・テオドラ・メトキテスは波乱の生涯を送っている。

父ヨルゴス(ゲオルギウス=英語のジョージ)・メトキテスも宮廷の人物だったが、失脚しニケアに遠ざけられていた。テオドロスは1290年か91年にそこで生まれ修道院に入っていたが、チャンスがめぐってきた。

アンドロニコス二世皇帝がニケアを訪問した際に認められ、若干20才で首都の宮廷に呼ばれたのである。

36才の時には首相の地位にまで上り詰め、五人の息子と一人の娘をもうけた。かつて失脚していた父はきっと感涙にむせんでいたことだろう。

1321年51才の時、このホーラ教会の庇護者となり、これらの素晴らしいモザイクを描かせた。自分自身がキリストに教会をささげるモザイクはこの時のものにちがいない。

しかし、運命は暗転する。

1328年皇帝の孫アンドロニコス三世による政変。テオドロスは58才にして財産を没収され、家を焼かれ首都を追放された。かつての父と同じ運命が彼をおそったのである。

※父ヨルゴスは同じ年に没している。息子の失脚を見ずにすんだのなら幸いである。

二年後、彼は一修道して首都に戻ることを許され、神に捧げたが故に没収も破壊もされなかったホーラ教会に住んだ。修道士セオレプトスとして1332年3月13日72歳で没し、この教会に葬られている。

下の写真、左手のアーチの中がそれとされている。

**

このような経緯で十四世紀はじめに制作されたモザイク群は、6世紀のアヤソフィアにも匹敵する素晴らしさだ。ペテロの顔の細部には目を奪われる。

パオロもまたしかり

本堂にもかつてはモザイク画があったのだろうけれど、今はほとんど残されていない。はがされたというよりも、後代の地震によるダメージがひどかったらしい。ドームは再建であるという。

「聖母被昇天」があるがこちらは技術的に少し劣って見える。

本堂で注目したいのは、アヤソフィアと同じ大理石を薄く切った壁の装飾。

建物後ろにまわると、千年を生き延びてきた聖堂が分厚い柱に支えられているのがわかる。