記事一覧

1 - 3件目まで(3件中)

- ランス大聖堂とサン・レミ聖堂

-

エリア:

- ヨーロッパ>フランス>ランス

- テーマ:観光地 世界遺産 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2011/05/11 01:22

- コメント(0)

フランス屈指のランス大聖堂。現在見られる三代目が着工されたのが1211年とされているので、今年はちょうどその八百周年にあたる年。

前回2007年に訪れた時にはまだ真っ黒だった聖堂が、今回はほぼ白く洗われていた。

正面左の扉の左側にあるランスの象徴「微笑みの天使」もこのようにきれいになり、羽にあった銃弾の跡もほぼきれいに修復されていた。

正面の彫刻の中には、実はもう一体の微笑む天使があるのだが、何故こちらの天使だけがランスの象徴のように言われるのか?

正面の彫刻の中には、実はもう一体の微笑む天使があるのだが、何故こちらの天使だけがランスの象徴のように言われるのか?

それは、爆撃の後、無残に首だけが落ちてしまっていたのを、丹念な修復の結果よみがえった事実に由来する。

★最初の聖堂は紀元5世紀のはじめに聖ニケーズが、ローマ浴場の跡を選んで造営した。現在の三分の一の長さもないバジリカ式のものだった。

浴場跡を利用したのは、その建物が堅牢だったので砦としても利用できると考えた為。

伝説は語る。紀元407年12月14日、異民族に包囲され住民が教会に逃げ込んだ。ニケーズは侵入しようとする敵を阻止しようとしたが、首を切られてしまう。ところが、ニケーズは切られた首を手に持ち、そのまま聖句をとなえながら首自身を祭壇へ捧げるという奇跡を起こした。

これを見た敵は恐れをなして退却し、街は救われた。その奇跡を記念した像やレリーフが各所に見られる。

★その約百年後、496年(別年号説あり)フランク族の王のひとりクロービスは、戦いに勝ったことに感謝。熱心なキリスト教者であった妻クロチルドの勧めもあり、三千人の部下と共にキリスト教に改宗。聖レミより洗礼をうけた。

聖レミ聖堂のファサード

下は聖レミ聖堂にある、クロービス洗礼の図である。

この時あまりに教会が人でいっぱいになり、王を聖別するための香油がなかなかレミ司教の手元に届かなかった。それを精霊の化身である鳩がくわえて運んでいくという奇跡が起きた。

これにより、フランス歴代の王はこの香油を使って聖別されてこそ戴冠できるとされていたのである。

聖レミ聖堂に安置されたレミの棺にはこの香油が入っており、歴代の王はそこから少し借用しては自分の聖別式に使う油と混ぜていたのだそうだ。フランス革命でこの墓も荒らされて紛失してしまったと思われていたが、戦後に「実は私が避難させていました」と名のる修道士があらわれ、現在はトー宮殿の方に保管されているそうである。

聖レミの眠る聖堂の起源は大聖堂よりも古く、10世紀ごろと想定されるロマネスク部分の厚い壁と、その後のゴシックらしいスタイルとがよく分かる。※聖レミ聖堂内部↓

ここも大聖堂同様、第一次大戦では屋根が落ちて悲惨な状態であった。

**

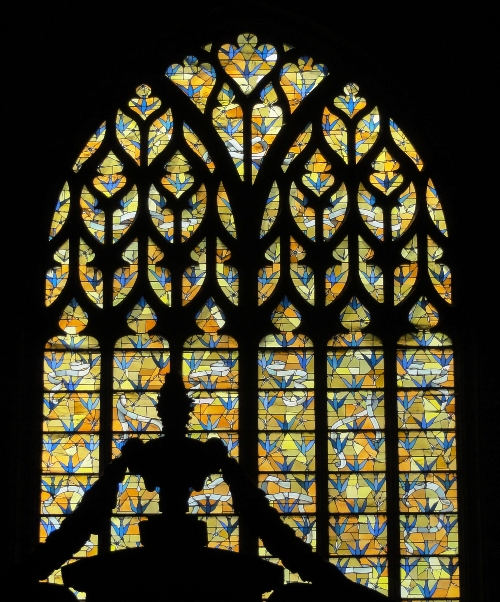

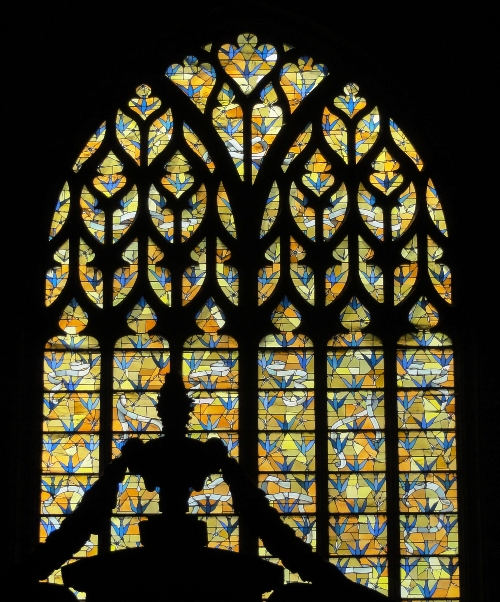

一方、大聖堂内のステンドグラスは必見である。

特に有名なのはシャガールのデザインしたこの作品。 しかし、ステンドグラス自体を制作する事は画家であるシャガールには出来るはずもない。そこには17世紀から続くステンドグラスの職人一族が手を貸している。

しかし、ステンドグラス自体を制作する事は画家であるシャガールには出来るはずもない。そこには17世紀から続くステンドグラスの職人一族が手を貸している。

1974年に設置されたシャガールのステンドグラスを制作したのはシャルル・マルクという職人だった。

クロービス王の戴冠式

シャルル七世の戴冠、ジャンヌ・ダルクが右に立つ。

このステンドグラスのあった場所にはもともと別の古いステンドグラスがあったのだが、わざわざ移動させて、シャガールの作品を入れ込んだ。

制作職人シャルル・マルクの義理の父、ジャック・シモンは1640年から続くステンドグラス一族の10代目である。彼が1954年に制作したシャンパン製造のステンドグラスがすぐ近くにある。

いろいろな畑からとれたワインをブレンドして、シャンパンの元になるものをつくってゆくドン・ペリニョン※下写真の上半分 ワインに出来る澱を集める為の「動瓶」を手でやる僧侶。※現在では機械で自動でできるのだそうだ。※上写真の下半分

ワインに出来る澱を集める為の「動瓶」を手でやる僧侶。※現在では機械で自動でできるのだそうだ。※上写真の下半分

加える糖分はかつてカリブ海からのサトウキビから採られていた。※ナポレオン以降砂糖大根(ビーツ)を使う方法が発明された。※下写真の上右

コルクによって栓をするという方法も新たに考案された。※下写真の上左がコルクの木をはいでいる図 泡の圧力に負けない厚い丈夫な瓶を使用することで、シャンパン製造の技術が発展していった。※上写真の下半分

泡の圧力に負けない厚い丈夫な瓶を使用することで、シャンパン製造の技術が発展していった。※上写真の下半分

聖レミ聖堂には娘のブリジットが制作したモダンな美しいステンドグラスがある。

そして、ランス大聖堂で最も新しいステンドグラスが2011年の八百周年を記念して除幕を待っていた。全体が見られなくて残念、次回には見られるだろう。このデザインはドイツ人のアーチストの手になるもをつかい、フランスの職人ブノワ・マルク(シャルル・マルクの息子で第12代)が制作。ドイツとフランスの融和を現すための作品である。

ドイツとの国境に近いランスは、20世紀に何度も戦火に巻き込まれてきた土地でもある。

**

大聖堂内その他

★1901年制作の静かなジャンヌダルクの立像が目に留まった

★ラ・サールの像

1651年ランス生まれ。

上流階級に対するラテン語教育を「教育」と読んでいた時代に、一般にむけてフランス語での教育をはじめた。27歳で初めてのミサをこの場所で行ったのを記念して、後年この像が設置された。

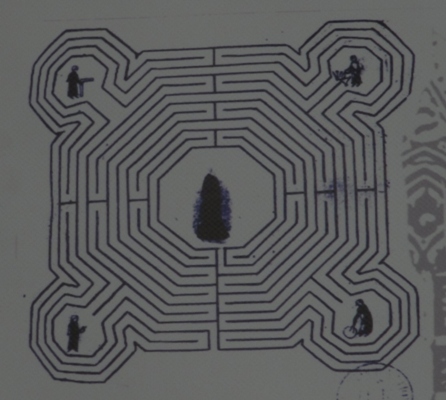

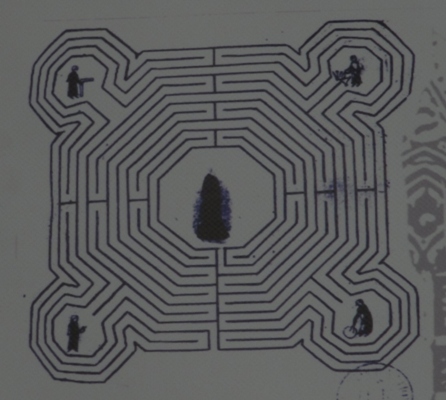

★中世時代の大聖堂には床に巨大な迷路が描かれていたことが分かっている。真実に至る迷路をあらわす。 フランスの歴史文化財を現す標識マークにこの迷図マークが使われている。

フランスの歴史文化財を現す標識マークにこの迷図マークが使われている。

前回2007年に訪れた時にはまだ真っ黒だった聖堂が、今回はほぼ白く洗われていた。

正面左の扉の左側にあるランスの象徴「微笑みの天使」もこのようにきれいになり、羽にあった銃弾の跡もほぼきれいに修復されていた。

正面の彫刻の中には、実はもう一体の微笑む天使があるのだが、何故こちらの天使だけがランスの象徴のように言われるのか?

正面の彫刻の中には、実はもう一体の微笑む天使があるのだが、何故こちらの天使だけがランスの象徴のように言われるのか?それは、爆撃の後、無残に首だけが落ちてしまっていたのを、丹念な修復の結果よみがえった事実に由来する。

★最初の聖堂は紀元5世紀のはじめに聖ニケーズが、ローマ浴場の跡を選んで造営した。現在の三分の一の長さもないバジリカ式のものだった。

浴場跡を利用したのは、その建物が堅牢だったので砦としても利用できると考えた為。

伝説は語る。紀元407年12月14日、異民族に包囲され住民が教会に逃げ込んだ。ニケーズは侵入しようとする敵を阻止しようとしたが、首を切られてしまう。ところが、ニケーズは切られた首を手に持ち、そのまま聖句をとなえながら首自身を祭壇へ捧げるという奇跡を起こした。

これを見た敵は恐れをなして退却し、街は救われた。その奇跡を記念した像やレリーフが各所に見られる。

★その約百年後、496年(別年号説あり)フランク族の王のひとりクロービスは、戦いに勝ったことに感謝。熱心なキリスト教者であった妻クロチルドの勧めもあり、三千人の部下と共にキリスト教に改宗。聖レミより洗礼をうけた。

聖レミ聖堂のファサード

下は聖レミ聖堂にある、クロービス洗礼の図である。

この時あまりに教会が人でいっぱいになり、王を聖別するための香油がなかなかレミ司教の手元に届かなかった。それを精霊の化身である鳩がくわえて運んでいくという奇跡が起きた。

これにより、フランス歴代の王はこの香油を使って聖別されてこそ戴冠できるとされていたのである。

聖レミ聖堂に安置されたレミの棺にはこの香油が入っており、歴代の王はそこから少し借用しては自分の聖別式に使う油と混ぜていたのだそうだ。フランス革命でこの墓も荒らされて紛失してしまったと思われていたが、戦後に「実は私が避難させていました」と名のる修道士があらわれ、現在はトー宮殿の方に保管されているそうである。

聖レミの眠る聖堂の起源は大聖堂よりも古く、10世紀ごろと想定されるロマネスク部分の厚い壁と、その後のゴシックらしいスタイルとがよく分かる。※聖レミ聖堂内部↓

ここも大聖堂同様、第一次大戦では屋根が落ちて悲惨な状態であった。

**

一方、大聖堂内のステンドグラスは必見である。

特に有名なのはシャガールのデザインしたこの作品。

しかし、ステンドグラス自体を制作する事は画家であるシャガールには出来るはずもない。そこには17世紀から続くステンドグラスの職人一族が手を貸している。

しかし、ステンドグラス自体を制作する事は画家であるシャガールには出来るはずもない。そこには17世紀から続くステンドグラスの職人一族が手を貸している。1974年に設置されたシャガールのステンドグラスを制作したのはシャルル・マルクという職人だった。

クロービス王の戴冠式

シャルル七世の戴冠、ジャンヌ・ダルクが右に立つ。

このステンドグラスのあった場所にはもともと別の古いステンドグラスがあったのだが、わざわざ移動させて、シャガールの作品を入れ込んだ。

制作職人シャルル・マルクの義理の父、ジャック・シモンは1640年から続くステンドグラス一族の10代目である。彼が1954年に制作したシャンパン製造のステンドグラスがすぐ近くにある。

いろいろな畑からとれたワインをブレンドして、シャンパンの元になるものをつくってゆくドン・ペリニョン※下写真の上半分

ワインに出来る澱を集める為の「動瓶」を手でやる僧侶。※現在では機械で自動でできるのだそうだ。※上写真の下半分

ワインに出来る澱を集める為の「動瓶」を手でやる僧侶。※現在では機械で自動でできるのだそうだ。※上写真の下半分加える糖分はかつてカリブ海からのサトウキビから採られていた。※ナポレオン以降砂糖大根(ビーツ)を使う方法が発明された。※下写真の上右

コルクによって栓をするという方法も新たに考案された。※下写真の上左がコルクの木をはいでいる図

泡の圧力に負けない厚い丈夫な瓶を使用することで、シャンパン製造の技術が発展していった。※上写真の下半分

泡の圧力に負けない厚い丈夫な瓶を使用することで、シャンパン製造の技術が発展していった。※上写真の下半分聖レミ聖堂には娘のブリジットが制作したモダンな美しいステンドグラスがある。

そして、ランス大聖堂で最も新しいステンドグラスが2011年の八百周年を記念して除幕を待っていた。全体が見られなくて残念、次回には見られるだろう。このデザインはドイツ人のアーチストの手になるもをつかい、フランスの職人ブノワ・マルク(シャルル・マルクの息子で第12代)が制作。ドイツとフランスの融和を現すための作品である。

ドイツとの国境に近いランスは、20世紀に何度も戦火に巻き込まれてきた土地でもある。

**

大聖堂内その他

★1901年制作の静かなジャンヌダルクの立像が目に留まった

★ラ・サールの像

1651年ランス生まれ。

上流階級に対するラテン語教育を「教育」と読んでいた時代に、一般にむけてフランス語での教育をはじめた。27歳で初めてのミサをこの場所で行ったのを記念して、後年この像が設置された。

★中世時代の大聖堂には床に巨大な迷路が描かれていたことが分かっている。真実に至る迷路をあらわす。

フランスの歴史文化財を現す標識マークにこの迷図マークが使われている。

フランスの歴史文化財を現す標識マークにこの迷図マークが使われている。

- シャンパンの街エペルネとオーヴィレール村

-

エリア:

- ヨーロッパ>フランス>ランス

- テーマ:グルメ 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2011/05/10 00:26

- コメント(0)

大聖堂で有名なランスから車で四十分ほど、シャンパン製造の中心地エペルネの町がある。2011年5月2日、雨のシャルトルを朝9時に出発、三時間半ほどでエペルネの駅近くに到着。まずは、このレストランで軽くフォーミュールの昼食。

そして13時にモエ・エ・シャンドン社の見学へ。ここは「フランスで一番地価が高い」という説明もあったシャンパン通りにある。

ここは日本のグループもたくさん見学に来るので、事前にリクエストしておけば日本語で説明してくれるガイドさんもおられる。

入り口にはかの有名なドン・ペリニョンさんの像

こんな風に置かれているとドン・ペリニョンさんがモエ・エ・シャンドン社とゆかりある人物のように見えるが、そんな深い結びつきはない。彼が所属した元修道院の敷地が現在モエ社の所有になっているという理由である。

簡単なビデオを見た後、地下のカーヴへ案内される。そこは全長二十キロ以上に及ぶ古くからのセラーとなっており、けっこうなスピードで輸送カートが走ってくる。

それぞれにいつどこの畑から収穫されたものかを表す札がつけられているが、それは従業員にしか分からない、いわば符丁で書かれている。

ブレンドされ、二次醗酵してゆく過程でたまってゆく澱(おり)。これを取り出すには先端にためて、その部分を液体窒素で凍らせて抜き出す。実に手の混んだ造り方が長い年月で編み出されてきたのだ。

見学の後、試飲。そしてもちろん売店がある。ご一緒した愛好家の方によると、値段は日本でもこのぐらいの値段なら充分手に入るという程度であるそうな。

ロビーにあったナポレオンがモエを訪れる版画が目に留まった。

ナポレオンは9歳でシャンパーニュ地方の王立陸軍幼年学校に入学、ここでモエ社の三代目にあたるジャン・レミー・モエとで会っている。モエはナポレオンより十一才年長だったが、その後生涯の友人となった。

ナポレオンは9歳でシャンパーニュ地方の王立陸軍幼年学校に入学、ここでモエ社の三代目にあたるジャン・レミー・モエとで会っている。モエはナポレオンより十一才年長だったが、その後生涯の友人となった。

ナポレオンとの交流はモエ社の発展にもちろん寄与した。その敗北によってロシア軍がモエのシャンパンを大量に略奪していった事さえも、後年ロシアに愛好者を増やすという「シャンパンの勝利」につながった。

**

エペルネの街から少し離れ、ワイン畑の中「オーヴィレール」という標識にしたがって走る。

ひっそりとした村にはたくさんの小規模なシャンパンメーカーがある。

葡萄の木をまたいで動く専用の車をたくさん見かける。

葡萄の木をまたいで動く専用の車をたくさん見かける。

一様に見えるブドウ畑だが、こうしたモエ社の印のある畑もあれば、そのほかの小規模農家の畑も混在している。シャンパン用の葡萄を作ると認定されれば、その土地の価値は十倍にも跳ね上がるときいた。

村の端に高い塀で囲まれた閉ざされた敷地がある。この塀の向こうが、かのドン・ペリニョンが過ごしたベネディクト派修道院。現在はモエ社が迎賓館の様に使用している。某日本の有名人の結婚パーティも行われたそうであります。

修道院の壁に沿って曲がり階段を登ると、さっき見えていた修道院の教会にたどり着く。

この修道院は七世紀末にメロビング朝の王キルデリク二世の義理兄弟だった聖ニヴァルドによって創設されたとされる。

四世紀にキリスト教を公認したコンスタンチヌス帝の母へレナゆかりの聖遺物が入れられていた箱が鎮座しているが、中身はフランス革命の時に略奪されてしまったそうだ。

ルイ十四世と全く同年に生まれ、死んだドン・ペリニョン。彼は、三十歳の時にこの修道院の会計係として赴任。荒れ果てていた葡萄畑を復活させて最上のワインをつくりだした。

現地での解説看板によれば、ドン・ペリニョンにはワイン作りに五つの功績があるそうな。?別々の畑から最上のヴィンテージをつくる?早朝に葡萄を摘み、すみやかにやさしく絞る?厚いガラスを使ったボトルを利用して醗酵の泡をコントロールする?コルクで栓をする?カーヴで一定の温度を保ち何年もかけて熟成させる。

当時は「失敗」とされたワインの二次醗酵による泡をコントロールする事を考え始めたのは彼だったのか。しかし、それが「シャンパン」と呼ばれるものに発展するのはまだ後世の事。当時ドン・ペリニョンがつくっていたのはあくまで最上のブレンドワインだったというのがおおよそ正しい事実の様である。※白水社刊「シャンパン歴史物語」参照し、現地でのドン・ペリニョンについての解説を読んでの推察であります。

彼の墓は正面祭壇のすぐ前に位置しているので、すぐに分かる。この場所は修道院長クラスの人物でなければ葬られない場所であるが、それだけの貢献をしたとの敬意を持って葬られたのであろう。

そして13時にモエ・エ・シャンドン社の見学へ。ここは「フランスで一番地価が高い」という説明もあったシャンパン通りにある。

ここは日本のグループもたくさん見学に来るので、事前にリクエストしておけば日本語で説明してくれるガイドさんもおられる。

入り口にはかの有名なドン・ペリニョンさんの像

こんな風に置かれているとドン・ペリニョンさんがモエ・エ・シャンドン社とゆかりある人物のように見えるが、そんな深い結びつきはない。彼が所属した元修道院の敷地が現在モエ社の所有になっているという理由である。

簡単なビデオを見た後、地下のカーヴへ案内される。そこは全長二十キロ以上に及ぶ古くからのセラーとなっており、けっこうなスピードで輸送カートが走ってくる。

それぞれにいつどこの畑から収穫されたものかを表す札がつけられているが、それは従業員にしか分からない、いわば符丁で書かれている。

ブレンドされ、二次醗酵してゆく過程でたまってゆく澱(おり)。これを取り出すには先端にためて、その部分を液体窒素で凍らせて抜き出す。実に手の混んだ造り方が長い年月で編み出されてきたのだ。

見学の後、試飲。そしてもちろん売店がある。ご一緒した愛好家の方によると、値段は日本でもこのぐらいの値段なら充分手に入るという程度であるそうな。

ロビーにあったナポレオンがモエを訪れる版画が目に留まった。

ナポレオンは9歳でシャンパーニュ地方の王立陸軍幼年学校に入学、ここでモエ社の三代目にあたるジャン・レミー・モエとで会っている。モエはナポレオンより十一才年長だったが、その後生涯の友人となった。

ナポレオンは9歳でシャンパーニュ地方の王立陸軍幼年学校に入学、ここでモエ社の三代目にあたるジャン・レミー・モエとで会っている。モエはナポレオンより十一才年長だったが、その後生涯の友人となった。ナポレオンとの交流はモエ社の発展にもちろん寄与した。その敗北によってロシア軍がモエのシャンパンを大量に略奪していった事さえも、後年ロシアに愛好者を増やすという「シャンパンの勝利」につながった。

**

エペルネの街から少し離れ、ワイン畑の中「オーヴィレール」という標識にしたがって走る。

ひっそりとした村にはたくさんの小規模なシャンパンメーカーがある。

葡萄の木をまたいで動く専用の車をたくさん見かける。

葡萄の木をまたいで動く専用の車をたくさん見かける。

一様に見えるブドウ畑だが、こうしたモエ社の印のある畑もあれば、そのほかの小規模農家の畑も混在している。シャンパン用の葡萄を作ると認定されれば、その土地の価値は十倍にも跳ね上がるときいた。

村の端に高い塀で囲まれた閉ざされた敷地がある。この塀の向こうが、かのドン・ペリニョンが過ごしたベネディクト派修道院。現在はモエ社が迎賓館の様に使用している。某日本の有名人の結婚パーティも行われたそうであります。

修道院の壁に沿って曲がり階段を登ると、さっき見えていた修道院の教会にたどり着く。

この修道院は七世紀末にメロビング朝の王キルデリク二世の義理兄弟だった聖ニヴァルドによって創設されたとされる。

四世紀にキリスト教を公認したコンスタンチヌス帝の母へレナゆかりの聖遺物が入れられていた箱が鎮座しているが、中身はフランス革命の時に略奪されてしまったそうだ。

ルイ十四世と全く同年に生まれ、死んだドン・ペリニョン。彼は、三十歳の時にこの修道院の会計係として赴任。荒れ果てていた葡萄畑を復活させて最上のワインをつくりだした。

現地での解説看板によれば、ドン・ペリニョンにはワイン作りに五つの功績があるそうな。?別々の畑から最上のヴィンテージをつくる?早朝に葡萄を摘み、すみやかにやさしく絞る?厚いガラスを使ったボトルを利用して醗酵の泡をコントロールする?コルクで栓をする?カーヴで一定の温度を保ち何年もかけて熟成させる。

当時は「失敗」とされたワインの二次醗酵による泡をコントロールする事を考え始めたのは彼だったのか。しかし、それが「シャンパン」と呼ばれるものに発展するのはまだ後世の事。当時ドン・ペリニョンがつくっていたのはあくまで最上のブレンドワインだったというのがおおよそ正しい事実の様である。※白水社刊「シャンパン歴史物語」参照し、現地でのドン・ペリニョンについての解説を読んでの推察であります。

彼の墓は正面祭壇のすぐ前に位置しているので、すぐに分かる。この場所は修道院長クラスの人物でなければ葬られない場所であるが、それだけの貢献をしたとの敬意を持って葬られたのであろう。

- ランス大聖堂建立八百年〜驚異のライトアップ

-

エリア:

- ヨーロッパ>フランス>ランス

- テーマ:街中・建物・景色 世界遺産 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2011/05/05 15:26

- コメント(3)

歴代フランス王が聖別式を行ってきたランス大聖堂は2011年建立八百周年を迎える。これにあわせて行われるライトアップは、いつもの年にもまして驚異的な演出となっていた。5月6日の式典三日前の予行演習に出会ったのは幸運だった。

下は普通のライトアップ

これが突然青に

カラフルに

次々に色が変化してゆく

大聖堂内部が映し出されたり

あの有名な「微笑みの天使」が夜空に浮かび上がる

この天使も、もともとは全面的に色が塗られていた。それをライトアップで再現しているのがこれ。

中央の「聖母戴冠」の図も、もとはこの様に極彩色だったとは、こうして見せられてはじめてイメージする事ができる。

中央の「聖母戴冠」の図も、もとはこの様に極彩色だったとは、こうして見せられてはじめてイメージする事ができる。

モノクロの画面も美しい。

モノクロの画面も美しい。

モノクロの別バージョン

モノクロの別バージョン

大聖堂を建設していている人影が全面にうごめいている。

下は普通のライトアップ

これが突然青に

カラフルに

次々に色が変化してゆく

大聖堂内部が映し出されたり

あの有名な「微笑みの天使」が夜空に浮かび上がる

この天使も、もともとは全面的に色が塗られていた。それをライトアップで再現しているのがこれ。

中央の「聖母戴冠」の図も、もとはこの様に極彩色だったとは、こうして見せられてはじめてイメージする事ができる。

中央の「聖母戴冠」の図も、もとはこの様に極彩色だったとは、こうして見せられてはじめてイメージする事ができる。 モノクロの画面も美しい。

モノクロの画面も美しい。 モノクロの別バージョン

モノクロの別バージョン

大聖堂を建設していている人影が全面にうごめいている。

1 - 3件目まで(3件中)