記事一覧

1 - 5件目まで(17件中)

- アッシジに現代版ローマ式スパ登場

-

エリア:

- ヨーロッパ>イタリア

- テーマ:スパ・エステ 歴史・文化・芸術 温泉・露天風呂

- 投稿日:2010/09/28 23:31

- コメント(1)

2010年アッシジにローマ式浴場が登場!

この情報は午前中にローマ劇場を見学しにいった時に偶然知ったのだったが、その日の夕方には体験してみることにした。こういうのは時を逃すとチャンスはめぐってきませんから。

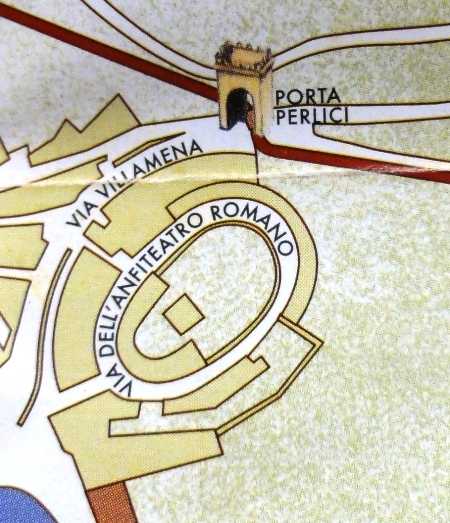

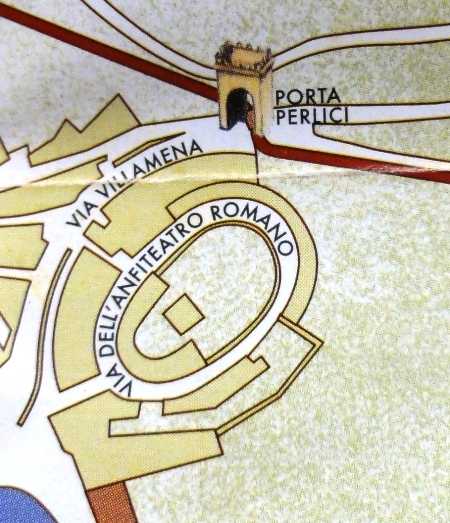

場所は、アッシジの町のだいぶ上の方、地図上にはっきりと円形劇場が確認できる、その場所にある。

この劇場跡、実際行って見るとこんなふうになっている。

これはフィールドあたる部分。

下は客席を支えていた古代の柱。

これと同じものが、そのモダンなスパの中にあるのだ。

バブルバスでゆっくりの図。

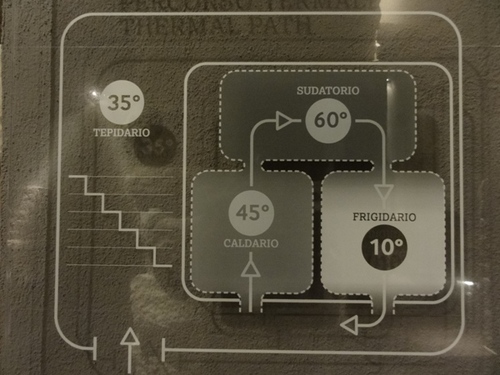

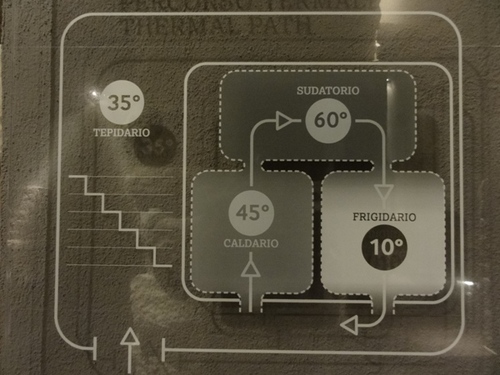

ここがローマ式というのは、下記のような部屋に分かれているから。

古代のローマ浴場のように下記の部屋をまわるようにできている。

●カルダリウム(熱い蒸気の部屋)

●テピダリウム(熱い乾燥・または自分で蒸気を発生させる)

●フリギダリウム(冷たい部屋)

●カルダリウムではハーブの香りの蒸気が勢いよく吹き上げていた。

○テビダリウムは蒸気で曇って撮影できず・・・

●フリギダリウムでは常にあたらしい氷が壁から流れ出ていた。

●マッサージ室(一例)

各種マッサージが予約制で受けられる。NUNスパという店名のついた基礎コースが50分で155ユーロと少々値段はいたしますが。

全体の雰囲気は下記のようになっている。

注意しなくてはならないのは、日本の温泉のような熱いお湯の浴槽はない、という事。

それでも、こんなローマ式バスを、ホンモノのローマ遺跡の中で体験できる場所は今まで見たことがない。入浴料(というのでしょうか)45ユーロですが、きっとお風呂好き日本人にはウケルとおもいます。

この情報は午前中にローマ劇場を見学しにいった時に偶然知ったのだったが、その日の夕方には体験してみることにした。こういうのは時を逃すとチャンスはめぐってきませんから。

場所は、アッシジの町のだいぶ上の方、地図上にはっきりと円形劇場が確認できる、その場所にある。

この劇場跡、実際行って見るとこんなふうになっている。

これはフィールドあたる部分。

下は客席を支えていた古代の柱。

これと同じものが、そのモダンなスパの中にあるのだ。

バブルバスでゆっくりの図。

ここがローマ式というのは、下記のような部屋に分かれているから。

古代のローマ浴場のように下記の部屋をまわるようにできている。

●カルダリウム(熱い蒸気の部屋)

●テピダリウム(熱い乾燥・または自分で蒸気を発生させる)

●フリギダリウム(冷たい部屋)

●カルダリウムではハーブの香りの蒸気が勢いよく吹き上げていた。

○テビダリウムは蒸気で曇って撮影できず・・・

●フリギダリウムでは常にあたらしい氷が壁から流れ出ていた。

●マッサージ室(一例)

各種マッサージが予約制で受けられる。NUNスパという店名のついた基礎コースが50分で155ユーロと少々値段はいたしますが。

全体の雰囲気は下記のようになっている。

注意しなくてはならないのは、日本の温泉のような熱いお湯の浴槽はない、という事。

それでも、こんなローマ式バスを、ホンモノのローマ遺跡の中で体験できる場所は今まで見たことがない。入浴料(というのでしょうか)45ユーロですが、きっとお風呂好き日本人にはウケルとおもいます。

- 急行電車でフィレンツェへ

-

エリア:

- ヨーロッパ>イタリア

- テーマ:鉄道・乗り物

- 投稿日:2010/09/23 15:16

- コメント(1)

オルビエートに宿泊した翌日、列車でフィレンツェに行く行程にした。

ローマ⇒フィレンツェなどと違い、ユーロスター特急でノンストップというわけにはいかない。いわば急行電車を利用する事になる。

オルビエート駅は崖の上のまちからケーブルカーで降りてきた場所にある。写真で赤いケーブルカーが写っているのが見えるだろうか。

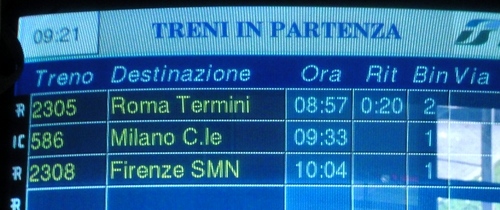

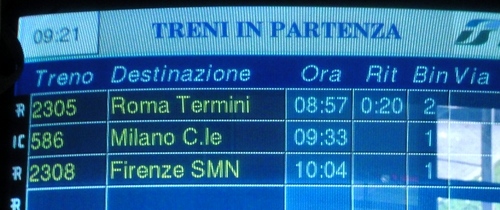

電光掲示を見ると、このあと一時間程度の間にフィレンツェへ行く列車が二本あるようだ。

ここでちょっとした注意が必要。

09:33のミラノ行きもフィレンツェに行くが、ガイドブックに出ている旧市街そばの駅には着かないという事。到着してから、さらに普通電車に一駅乗る必要がでてくる。

10:04のフィレンツェ行きならば旧市街すぐのサンタ・マリア・ノヴェッラ駅に到着する。さぁ、どうする?

結局、少しでも早くということで09:33発指定席を購入。

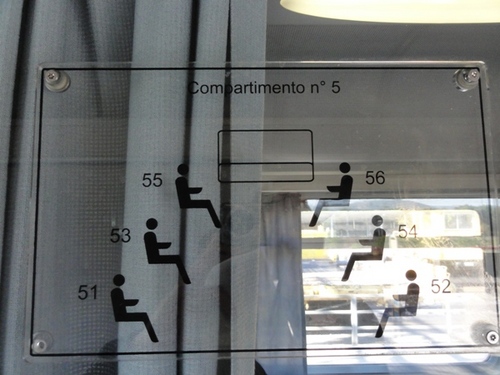

列車が到着してみると、なんと昔懐かしいコンパートメントスタイルである。

列車にスーツケースを持ち込むのはいつもたいへん。

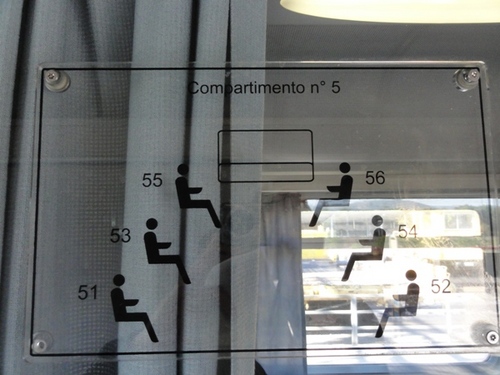

一等コンパートメントなので一部屋に六人となっている。

この座席割りは実に特徴的。つまり、50番台のコンパートメントの1番席から6番席までとして座席番号がふられているのである。

二列でひとつのコンパートメント。

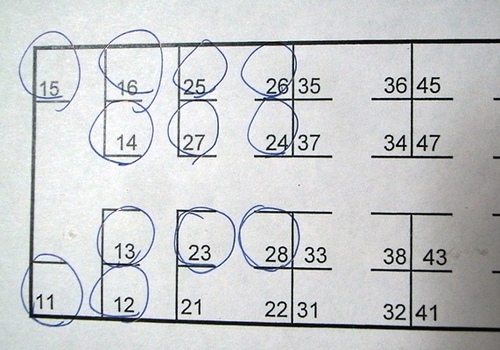

この番号振り分けの考え方が、もうコンパートメントなどほとんどなくなってしまったユーロスターにも生きている。

**ユーロスターの場合**

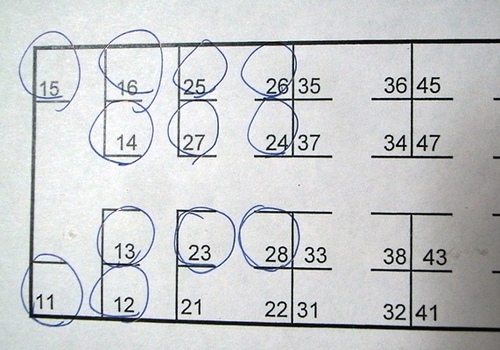

下がその座席表。

なんとフクザツな!

日本の新幹線のようにわかり易くしてくれれば良いのに。と、我々は思うわけだが、ヨーロッパには席番号にもそれなりの歴史があるというわけですな。

ユーロスターの席の様子は下記のごとく。

向かい合わせで足元の狭い席もあり、進行方向逆に向きっぱなしの席もある。新幹線のように座席が回転することはほとんどありませぬ。

**

我々の乗った急行電車はアレッツォやコルトーナといった、それぞれ魅力的な小都市にも停車しながら11:37にフィレンツェ・リフレディ駅到着。

住宅街の駅という風情で、駅前にマンションが立ち並んでいる。

ひと駅だけだが、地元の学生たちと一緒に混みあう普通列車に乗り・・・

無事にいつものサンタ・マリア・ノヴェッラ駅に到着いたしました。

ローマ⇒フィレンツェなどと違い、ユーロスター特急でノンストップというわけにはいかない。いわば急行電車を利用する事になる。

オルビエート駅は崖の上のまちからケーブルカーで降りてきた場所にある。写真で赤いケーブルカーが写っているのが見えるだろうか。

電光掲示を見ると、このあと一時間程度の間にフィレンツェへ行く列車が二本あるようだ。

ここでちょっとした注意が必要。

09:33のミラノ行きもフィレンツェに行くが、ガイドブックに出ている旧市街そばの駅には着かないという事。到着してから、さらに普通電車に一駅乗る必要がでてくる。

10:04のフィレンツェ行きならば旧市街すぐのサンタ・マリア・ノヴェッラ駅に到着する。さぁ、どうする?

結局、少しでも早くということで09:33発指定席を購入。

列車が到着してみると、なんと昔懐かしいコンパートメントスタイルである。

列車にスーツケースを持ち込むのはいつもたいへん。

一等コンパートメントなので一部屋に六人となっている。

この座席割りは実に特徴的。つまり、50番台のコンパートメントの1番席から6番席までとして座席番号がふられているのである。

二列でひとつのコンパートメント。

この番号振り分けの考え方が、もうコンパートメントなどほとんどなくなってしまったユーロスターにも生きている。

**ユーロスターの場合**

下がその座席表。

なんとフクザツな!

日本の新幹線のようにわかり易くしてくれれば良いのに。と、我々は思うわけだが、ヨーロッパには席番号にもそれなりの歴史があるというわけですな。

ユーロスターの席の様子は下記のごとく。

向かい合わせで足元の狭い席もあり、進行方向逆に向きっぱなしの席もある。新幹線のように座席が回転することはほとんどありませぬ。

**

我々の乗った急行電車はアレッツォやコルトーナといった、それぞれ魅力的な小都市にも停車しながら11:37にフィレンツェ・リフレディ駅到着。

住宅街の駅という風情で、駅前にマンションが立ち並んでいる。

ひと駅だけだが、地元の学生たちと一緒に混みあう普通列車に乗り・・・

無事にいつものサンタ・マリア・ノヴェッラ駅に到着いたしました。

- オルビエート地下ツアー

-

エリア:

- ヨーロッパ>イタリア

- テーマ:世界遺産 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2010/09/22 18:10

- コメント(0)

オルビエートに巨大な地下通路があるという話はきいていた。

しかし、それが実際どんな穴なのか?納得のいく解説を聞いたり読んだりした事がなかった。やっぱり自分で行ってみるしかない。

オルビエートに宿泊するツアーをつくり、一日に何度か行われるガイドツアーに参加した。集合場所はこの美しい大聖堂前のツーリスト・インフォメーション。

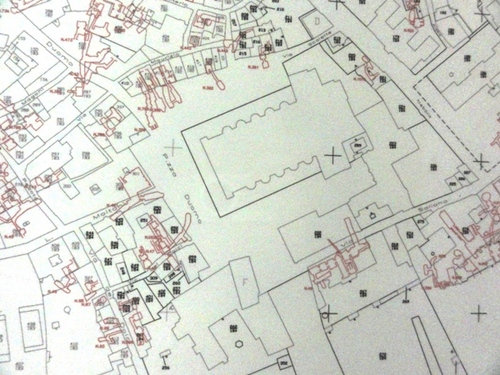

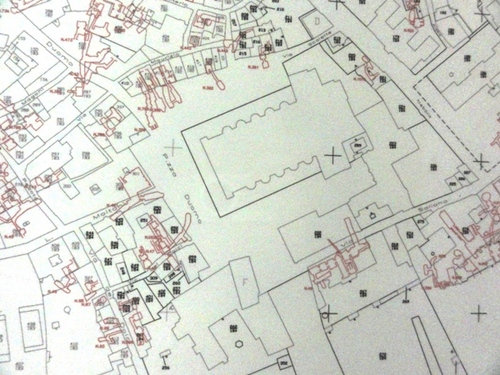

ここから二百メートルほど歩いて、崖に面した公園の一角にある入り口から地下に入る。 まず、説明版にて、オルビエート全体で一千以上の数の地下道が確認されているという事実に驚いた。下の写真は大聖堂付近で確認されている洞窟を赤い線で示した地図。

そこらじゅう穴だらけだというのがよく分かる。

上は入ってすぐの広くなった場所。入り口から一階分降りた程度の場所。

実際穴はそれほど深くはない。オリーブを絞る古い装置もある。

これらの穴がいったい何の為に掘られたのか?いちばんの理由は水を得る為である。オルビエートは丘の上の街で、古代から水の供給に苦労してきた。

十六世紀には法王クレメンス七世が深さ62メートルにもなる「サン・パトリツィオの井戸」を掘らせている。

もちろん古代ローマ人も、それ以前のエトルリア人達も苦労し、考えた。

誰でも考えつくのは雨水をためる事。この地下には貯水槽がたくさんある。

下の写真はそのひとつ。

テラコッタの導管がここへ雨水を誘導していた跡がたくさんあった。

家から貯水槽へ降りてくる階段もあちこちにあった。

この貯水槽の上に彫られたたくさんの穴が何か?分かるだろうか。

なんと、ここで鳩を飼って食料にしていたのだそうだ。

崖際の家だから出来た工夫である。

さらに、これらの水がより地下深くまで染み通って濾過されたところへ井戸が掘られている。

井戸深さは25メートルほど。下にはまだ水がある。

写真で井戸の真上に開けられた穴が何か分かるだろうか?下が拡大写真。

これは、なんと、それぞれの家から直接井戸辺へ降りてくる岩に削られたはしごである。

家から直接長い長い紐にバケツをくっつけて水を汲むことも出来る。

※これってナポリの地下「ソッタネラータ・ナポリ」見学ツアーで見た光景と同じ。

さて、こんなに掘ったら上の建物が危なくないのか?と誰でも思う。

その答えが下の写真。

トゥーフォと呼ばれる凝灰岩の台地は、掘りやすいがゆえに崩落の危険も大きいのでこうやって巨大な柱で支えているのである。

実際、市内の多くの穴は現在埋め戻されている。

また、この洞窟は現代に発見されたときにはゴミや瓦礫でいっぱいになっていて、すぐとなりに上部までいっぱいになった穴が見えていた。これなら「埋め戻す」よりも、掘らなければ大丈夫?

*

今回もぐったオルビエートの地下通路は、我々が巡った場所で最大地下四階程度。トルコ中部にあるカッパドキアの地下都市のような深さはない。

そして、それぞれが連結した「都市」としての役割を持っているわけではないようである。ゆえに「地下都市」と表現している本もあるが、表現として妥当ではないように思う。

冒頭の地下道地図を見ても、赤い地下道はそれぞれ独立して存在いるのが分かる。

オルビエートの地下通路は、カッパドキアのような地下都市ではなく、フランスのシャンパーニュにあるカーヴのような機能を持ったこともなく(第一次大戦時のランス周辺では都市ごと地下のワインカーヴへ避難したことがあった。ここオルビエートの洞窟も第二次大戦時には避難壕としてつかわれた場所はあったが、規模も運用も違いすぎる)、ジブラルラルやルクセンブルグのように大砲をすえつけて軍事的に利用した場所でもなかった。

それは、オルビエートに暮らす人々がエトルリアの昔から現代に至るまで共通した悩み=水の供給に必要な方法として考え出した知恵だったのである。

しかし、それが実際どんな穴なのか?納得のいく解説を聞いたり読んだりした事がなかった。やっぱり自分で行ってみるしかない。

オルビエートに宿泊するツアーをつくり、一日に何度か行われるガイドツアーに参加した。集合場所はこの美しい大聖堂前のツーリスト・インフォメーション。

ここから二百メートルほど歩いて、崖に面した公園の一角にある入り口から地下に入る。 まず、説明版にて、オルビエート全体で一千以上の数の地下道が確認されているという事実に驚いた。下の写真は大聖堂付近で確認されている洞窟を赤い線で示した地図。

そこらじゅう穴だらけだというのがよく分かる。

上は入ってすぐの広くなった場所。入り口から一階分降りた程度の場所。

実際穴はそれほど深くはない。オリーブを絞る古い装置もある。

これらの穴がいったい何の為に掘られたのか?いちばんの理由は水を得る為である。オルビエートは丘の上の街で、古代から水の供給に苦労してきた。

十六世紀には法王クレメンス七世が深さ62メートルにもなる「サン・パトリツィオの井戸」を掘らせている。

もちろん古代ローマ人も、それ以前のエトルリア人達も苦労し、考えた。

誰でも考えつくのは雨水をためる事。この地下には貯水槽がたくさんある。

下の写真はそのひとつ。

テラコッタの導管がここへ雨水を誘導していた跡がたくさんあった。

家から貯水槽へ降りてくる階段もあちこちにあった。

この貯水槽の上に彫られたたくさんの穴が何か?分かるだろうか。

なんと、ここで鳩を飼って食料にしていたのだそうだ。

崖際の家だから出来た工夫である。

さらに、これらの水がより地下深くまで染み通って濾過されたところへ井戸が掘られている。

井戸深さは25メートルほど。下にはまだ水がある。

写真で井戸の真上に開けられた穴が何か分かるだろうか?下が拡大写真。

これは、なんと、それぞれの家から直接井戸辺へ降りてくる岩に削られたはしごである。

家から直接長い長い紐にバケツをくっつけて水を汲むことも出来る。

※これってナポリの地下「ソッタネラータ・ナポリ」見学ツアーで見た光景と同じ。

さて、こんなに掘ったら上の建物が危なくないのか?と誰でも思う。

その答えが下の写真。

トゥーフォと呼ばれる凝灰岩の台地は、掘りやすいがゆえに崩落の危険も大きいのでこうやって巨大な柱で支えているのである。

実際、市内の多くの穴は現在埋め戻されている。

また、この洞窟は現代に発見されたときにはゴミや瓦礫でいっぱいになっていて、すぐとなりに上部までいっぱいになった穴が見えていた。これなら「埋め戻す」よりも、掘らなければ大丈夫?

*

今回もぐったオルビエートの地下通路は、我々が巡った場所で最大地下四階程度。トルコ中部にあるカッパドキアの地下都市のような深さはない。

そして、それぞれが連結した「都市」としての役割を持っているわけではないようである。ゆえに「地下都市」と表現している本もあるが、表現として妥当ではないように思う。

冒頭の地下道地図を見ても、赤い地下道はそれぞれ独立して存在いるのが分かる。

オルビエートの地下通路は、カッパドキアのような地下都市ではなく、フランスのシャンパーニュにあるカーヴのような機能を持ったこともなく(第一次大戦時のランス周辺では都市ごと地下のワインカーヴへ避難したことがあった。ここオルビエートの洞窟も第二次大戦時には避難壕としてつかわれた場所はあったが、規模も運用も違いすぎる)、ジブラルラルやルクセンブルグのように大砲をすえつけて軍事的に利用した場所でもなかった。

それは、オルビエートに暮らす人々がエトルリアの昔から現代に至るまで共通した悩み=水の供給に必要な方法として考え出した知恵だったのである。

- フランチェスコ大聖堂のテラスより

-

エリア:

- ヨーロッパ>イタリア>アッシジ

- テーマ:街中・建物・景色 世界遺産 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2010/09/21 01:04

- コメント(0)

アッシジの聖フランチェスコ大聖堂の奥、修道院部分のテラス回廊。

通常の大人数ではなかなか入れてもらう事が出来ない場所だが、今回ご一緒したお二人のたってのご希望により神父さんにお願いできた。

観光客のざわめきから隔絶された、ウンブリアの平原を見張らせる静かな空間。

アジア人の顔をした修道士の方があったので話しかけてみると、中国語がかえってきた。

アッシジの町の全体を遠くから見ると、その左端に圧倒的な大きさを見せているフランチェスコ大聖堂。 下の写真で見える長いテラスのいちばん左部分に入れていただいたという事。

ここは、一般の方でもそれ相応の理由を申告できれば、何ヶ月かは修道僧生活をさせていただけるのだそうだ。

少し教会側に戻り、大聖堂すぐ下にある修道院の回廊部分。

回廊から見上げる、大聖堂の「上の教会」の後陣部分。

☆上の教会の出口をでたところにある「T=タウ」の文字と「PAX=平和」の植え込み。この「タウ」の文字はフランチェスコ会のシンボルだけれど、それが何故シンボルとなっているのか、地元の詳しいガイドさんからはじめて説明してもらう事ができた。

ここで「タウ」はギリシャ・アルファベットでは、ない。

ヘブライ文字としての「タウ」である。

同じに見えるこの二つ「タウ」はギリシャ語では十九番目のアルファベットだが、ヘブライ語では最後の文字となる。

『我先に救いを求めるのが人というものだが、私は神に救われる最後の人間でよい』そういうフランチェスコの謙譲の気持ちを象徴しているのだ。

**

この日の小松の動き

終日徒歩でのアッシジ観光を企画。

朝9時、アッシジのコムーネ広場すぐ近くのホテルよりスタート。

聖ルフィーノ大聖堂を見学。

フランチェスコが洗礼をうけた洗礼盤があるが、これはフランチェスコの時代にはマジョーレ教会にあったものである。

町の上の方にある円形劇場跡へ。

この遺構を利用しその上に造られたフランチェスコ派の修道院だった建物を改装してNUN SPA MUSEUMというのが出来ている。それが、今回紹介した施設。この名前をきいただけでは実際どんな施設なのか想像がつかない。

ベテランの地元ガイド氏が中の遺跡を案内しようと交渉してくれてはじめて内部の様子がわかった。

ここはホテルやレストランも併設されていて(SPAが併設されている、と言うのが適切なのかもしれませんが)、こちらも見学する事ができた。

それで、同日夕方のこの「入浴」を決めたのである。

レストランで出された食事も秀逸で、これもまた別の日に紹介したい。

再び下へ降りて、聖キアラ聖堂見学。ここはフランチェスコが生きていた頃には聖ジョルジョ教会という別の小さな教会があった。フランチェスコが死後すぐに葬られた場所だが、その面影はどこにあるのだろう。

さらに町の下のほうへ降りていく。

フランチェスコの最初の弟子ベルナルド・クィンタヴァッレの家の前を通り、サン・ピエトロ教会へ至る。

この教会はフランチェスコを助けたベネディクト会に今も属している。建物は13世紀のまま現代に残された貴重なもの。

内部には以前は入った事があったが、今回地元ガイド氏に教えられてはじめて知ったことがある。主祭壇の真上に丸い穴が開いているのだ。これは採光のためだろうけれど、実におもしろい。ちょっと古代の雰囲気・あのパンテオンを思い出してしまうのは小松だけだろうか。

近くで軽くピッツァの昼食。

いよいよサンフランチェスコ大聖堂へ入る。

上の教会のジォットとその弟子作のフランチェスコの生涯を描いたフレスコ画が有名だが、小松はむしろ下の教会のフレスコ画の方に面白さを感じる。

特にシモーネ・マルティーニの描いた聖マルタンの生涯が面白い。

ガイド氏はそこを通り過ぎようとしたので、「行きましょう」とひきとどめる。たくさんある見所からどれを選ぶかは、ガイドによって違うのである。

下の聖堂の奥まで来た時、ガイド氏が修道士に話をしてくれて僧坊のある回廊へ入れてもらうことが出来た。団体では絶対入れてくれない。

観光客のざわめきから隔絶された静かな空間。暗い聖堂からウンブリアの平原を見渡せる明るい回廊へ出た時、こここそがフランチェスコ大聖堂の精神性を感じさせてくれる場所だと思えた。

しばらくの後、再び大聖堂へ戻り、今度は上の教会へ入る。ジォットの作品群は何度も見ているが、やはり時代を動かしていった職人だった事が分かる。

上の教会を出てホテルへ戻ったのは16時前。

今日の夕方のスパの為に水着を買いに行ったり。

18時にオープンするSPAの後、20時スタートのレストランへ。

お客は我々だけだったので、「まだ新しいから閑古鳥なのかなぁ」と思っていたら、21時半をまわったぐらいにはすべての席が埋まっていた。

料理は最高。

値段もリーズナブル。

お客は観光客のように見える人はおらず、地元のビジネスユーズという雰囲気であった。

夕食がおわったのは22時半。

日本人にはこの時間はきびしいかもしれないが、是非また行ってみたいレストランである。

通常の大人数ではなかなか入れてもらう事が出来ない場所だが、今回ご一緒したお二人のたってのご希望により神父さんにお願いできた。

観光客のざわめきから隔絶された、ウンブリアの平原を見張らせる静かな空間。

アジア人の顔をした修道士の方があったので話しかけてみると、中国語がかえってきた。

アッシジの町の全体を遠くから見ると、その左端に圧倒的な大きさを見せているフランチェスコ大聖堂。 下の写真で見える長いテラスのいちばん左部分に入れていただいたという事。

ここは、一般の方でもそれ相応の理由を申告できれば、何ヶ月かは修道僧生活をさせていただけるのだそうだ。

少し教会側に戻り、大聖堂すぐ下にある修道院の回廊部分。

回廊から見上げる、大聖堂の「上の教会」の後陣部分。

☆上の教会の出口をでたところにある「T=タウ」の文字と「PAX=平和」の植え込み。この「タウ」の文字はフランチェスコ会のシンボルだけれど、それが何故シンボルとなっているのか、地元の詳しいガイドさんからはじめて説明してもらう事ができた。

ここで「タウ」はギリシャ・アルファベットでは、ない。

ヘブライ文字としての「タウ」である。

同じに見えるこの二つ「タウ」はギリシャ語では十九番目のアルファベットだが、ヘブライ語では最後の文字となる。

『我先に救いを求めるのが人というものだが、私は神に救われる最後の人間でよい』そういうフランチェスコの謙譲の気持ちを象徴しているのだ。

**

この日の小松の動き

終日徒歩でのアッシジ観光を企画。

朝9時、アッシジのコムーネ広場すぐ近くのホテルよりスタート。

聖ルフィーノ大聖堂を見学。

フランチェスコが洗礼をうけた洗礼盤があるが、これはフランチェスコの時代にはマジョーレ教会にあったものである。

町の上の方にある円形劇場跡へ。

この遺構を利用しその上に造られたフランチェスコ派の修道院だった建物を改装してNUN SPA MUSEUMというのが出来ている。それが、今回紹介した施設。この名前をきいただけでは実際どんな施設なのか想像がつかない。

ベテランの地元ガイド氏が中の遺跡を案内しようと交渉してくれてはじめて内部の様子がわかった。

ここはホテルやレストランも併設されていて(SPAが併設されている、と言うのが適切なのかもしれませんが)、こちらも見学する事ができた。

それで、同日夕方のこの「入浴」を決めたのである。

レストランで出された食事も秀逸で、これもまた別の日に紹介したい。

再び下へ降りて、聖キアラ聖堂見学。ここはフランチェスコが生きていた頃には聖ジョルジョ教会という別の小さな教会があった。フランチェスコが死後すぐに葬られた場所だが、その面影はどこにあるのだろう。

さらに町の下のほうへ降りていく。

フランチェスコの最初の弟子ベルナルド・クィンタヴァッレの家の前を通り、サン・ピエトロ教会へ至る。

この教会はフランチェスコを助けたベネディクト会に今も属している。建物は13世紀のまま現代に残された貴重なもの。

内部には以前は入った事があったが、今回地元ガイド氏に教えられてはじめて知ったことがある。主祭壇の真上に丸い穴が開いているのだ。これは採光のためだろうけれど、実におもしろい。ちょっと古代の雰囲気・あのパンテオンを思い出してしまうのは小松だけだろうか。

近くで軽くピッツァの昼食。

いよいよサンフランチェスコ大聖堂へ入る。

上の教会のジォットとその弟子作のフランチェスコの生涯を描いたフレスコ画が有名だが、小松はむしろ下の教会のフレスコ画の方に面白さを感じる。

特にシモーネ・マルティーニの描いた聖マルタンの生涯が面白い。

ガイド氏はそこを通り過ぎようとしたので、「行きましょう」とひきとどめる。たくさんある見所からどれを選ぶかは、ガイドによって違うのである。

下の聖堂の奥まで来た時、ガイド氏が修道士に話をしてくれて僧坊のある回廊へ入れてもらうことが出来た。団体では絶対入れてくれない。

観光客のざわめきから隔絶された静かな空間。暗い聖堂からウンブリアの平原を見渡せる明るい回廊へ出た時、こここそがフランチェスコ大聖堂の精神性を感じさせてくれる場所だと思えた。

しばらくの後、再び大聖堂へ戻り、今度は上の教会へ入る。ジォットの作品群は何度も見ているが、やはり時代を動かしていった職人だった事が分かる。

上の教会を出てホテルへ戻ったのは16時前。

今日の夕方のスパの為に水着を買いに行ったり。

18時にオープンするSPAの後、20時スタートのレストランへ。

お客は我々だけだったので、「まだ新しいから閑古鳥なのかなぁ」と思っていたら、21時半をまわったぐらいにはすべての席が埋まっていた。

料理は最高。

値段もリーズナブル。

お客は観光客のように見える人はおらず、地元のビジネスユーズという雰囲気であった。

夕食がおわったのは22時半。

日本人にはこの時間はきびしいかもしれないが、是非また行ってみたいレストランである。

- ウンブリアのテラス=モンテファルコと美しいフレスコ画

-

エリア:

- ヨーロッパ>イタリア

- テーマ:街中・建物・景色 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2010/09/20 23:35

- コメント(0)

イタリア中部ウンブリア州のテラスと呼ばれる丘の上の街、モンテ・ファルコ。その中心広場は丘の頂上に冠のようにまるくつくられたこの広場である。

13世紀に建設された市庁舎を中心にしたサイド。

その逆側。建物の切れ目から丘の向こうに広がる空間が見える。

アッシジも見える。

モンテ・ファルコ=鷹の山、という名前は1249年にここを征服したフェデリコ二世が鷹狩りをした事に由来する。

それ以前、おそらく古代からと思われる旧名はCoccorone=コッコローネ。これはローマの元老議員Marco Curione=マルコ・キュリオーネからきているという説。またはギリシャ語のOros=英語でOrographic=山岳が語源とされる。

この町でいちばん見学しておくべきと思われる場所は、旧フランチェスコ教会だろう。現在すばらしフレスコ画群を楽しめる美術館になっている。

これは1452年にベンノッツォ・ゴッツォリより制作された後陣の天井部分。1997年の地震被害はさほどでもなかったが、先立つ1832年の地震、落雷、長年の雨漏りにより近年までひどい保存状態だったそうだ。

下の写真で左下端に写っている地元ガイド氏曰く「四十年程前に来た時は屋根が落ちて廃屋状態だった。扉が閉まっていたので近くの家をまわってカギの持ち主を探し、開けてもらったんだ」と話してくれた。こんな風に修復されていったのは1990年代の事なのである。

※このフレスコ画はペルジーノの作品です。

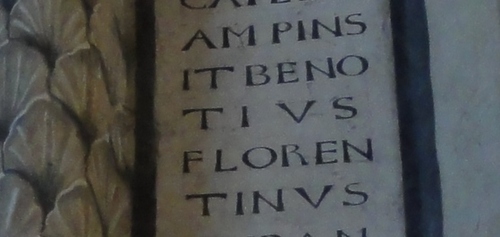

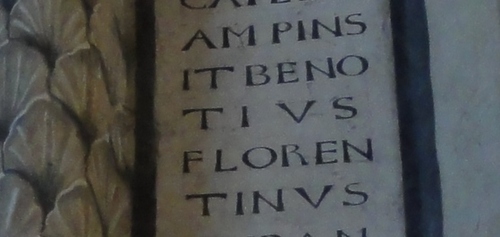

ベンノッツォ・ゴッツォリは、後陣いっぱいに描いたフレスコ画の端に自分の名前を書きこんだ。全文の要約は「聖人たちよ、フィレンツェ人ベノティウス(自分の事)がこの礼拝堂を描くのに力をお貸し下さい。これらを見た人々が私を思い起こしてくれますように」というもの。

ベンノッツォ・ゴッツォリは1447年にモンテファルコを訪れた法王ニコラス5世の推薦により、この町へ招聘された。1450年にフラ・アントニオの要請によりサン・フォルトゥナート教会に画き、その二年後にこちらを手がけた。その時ベンノッツォはおよそ32歳頃と想定される。

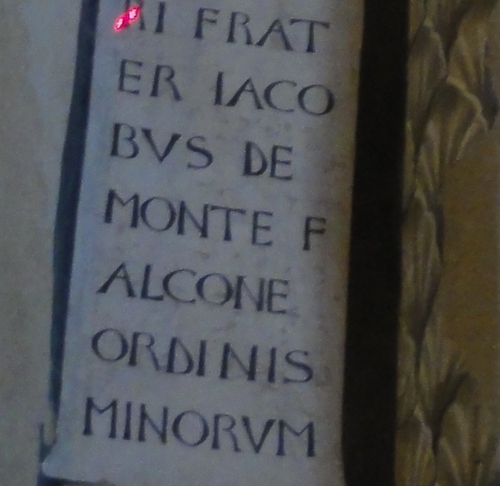

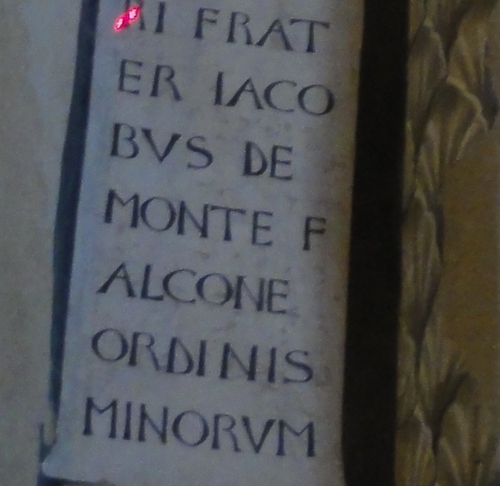

逆サイドにはこのフレスコ画を注文した僧ヤコポの言葉がある。「モンテファルコのヤコポの小さな願いとして」と読める?※ラテン語表記、正確な読み取りに習熟したいです。

ベンノッツォにこのフレスコ画を注文した僧・ヤコポが下の絵に登場している。ひざまづく人物のうしろから二人目がそれ。

これはフランチェスコがモンテ・ファルコの町を祝福する図。後ろに大きく描かれた町がモンテ・ファルコ。その左に小さく描かれているのはスポレート。

ベンノッツォがこのフランチェスコ教会の二年前に描いたフレスコ画が見たくて、町のすぐ外に位置するサン・フォルトゥナート教会を訪れた。

教会の壁に描かれた聖母子などは見ることが出来たが、回廊の部屋の扉は閉まっていた。破れた窓から中を覗くとそこにも下のような鮮やかなフレスコ画が見えた。

「アッシジのティベリオが描いたものだよ」と前出の老ガイド氏。

二人の天使に手をひかれたフランチェスコが見える。

何気なく撮影しておいたこの写真だが、二日後にこれと全く同じものにアッシジで出会う事になるとは、思ってもみなかった。

それが、下の絵、細部を比べてみていただきたい。

アッシジの町を降りた、S.M.アンジェリ教会内、フランチェスコが煩悩に克つため自らを鞭打っていたと伝えられる場所につくられた部屋にある。

両者はフランチェスコが手に花を持っているかいないかなど違いはあるものの、同じ下絵をつかって描かれた事は疑いの余地はない。

これを見て、はっきり分かった事。

この時代の絵描きとはアーティストであるよりもアルチザンであった。唯一無二のゲージツ作品を描くというよりも、常に高度な水準の商品を注文主に供給する事が最大の目的だったのである。

それが作品であろうと商品であろうと、美しいフレスコ画であることに何の違いがあるだろうか。

13世紀に建設された市庁舎を中心にしたサイド。

その逆側。建物の切れ目から丘の向こうに広がる空間が見える。

アッシジも見える。

モンテ・ファルコ=鷹の山、という名前は1249年にここを征服したフェデリコ二世が鷹狩りをした事に由来する。

それ以前、おそらく古代からと思われる旧名はCoccorone=コッコローネ。これはローマの元老議員Marco Curione=マルコ・キュリオーネからきているという説。またはギリシャ語のOros=英語でOrographic=山岳が語源とされる。

この町でいちばん見学しておくべきと思われる場所は、旧フランチェスコ教会だろう。現在すばらしフレスコ画群を楽しめる美術館になっている。

これは1452年にベンノッツォ・ゴッツォリより制作された後陣の天井部分。1997年の地震被害はさほどでもなかったが、先立つ1832年の地震、落雷、長年の雨漏りにより近年までひどい保存状態だったそうだ。

下の写真で左下端に写っている地元ガイド氏曰く「四十年程前に来た時は屋根が落ちて廃屋状態だった。扉が閉まっていたので近くの家をまわってカギの持ち主を探し、開けてもらったんだ」と話してくれた。こんな風に修復されていったのは1990年代の事なのである。

※このフレスコ画はペルジーノの作品です。

ベンノッツォ・ゴッツォリは、後陣いっぱいに描いたフレスコ画の端に自分の名前を書きこんだ。全文の要約は「聖人たちよ、フィレンツェ人ベノティウス(自分の事)がこの礼拝堂を描くのに力をお貸し下さい。これらを見た人々が私を思い起こしてくれますように」というもの。

ベンノッツォ・ゴッツォリは1447年にモンテファルコを訪れた法王ニコラス5世の推薦により、この町へ招聘された。1450年にフラ・アントニオの要請によりサン・フォルトゥナート教会に画き、その二年後にこちらを手がけた。その時ベンノッツォはおよそ32歳頃と想定される。

逆サイドにはこのフレスコ画を注文した僧ヤコポの言葉がある。「モンテファルコのヤコポの小さな願いとして」と読める?※ラテン語表記、正確な読み取りに習熟したいです。

ベンノッツォにこのフレスコ画を注文した僧・ヤコポが下の絵に登場している。ひざまづく人物のうしろから二人目がそれ。

これはフランチェスコがモンテ・ファルコの町を祝福する図。後ろに大きく描かれた町がモンテ・ファルコ。その左に小さく描かれているのはスポレート。

ベンノッツォがこのフランチェスコ教会の二年前に描いたフレスコ画が見たくて、町のすぐ外に位置するサン・フォルトゥナート教会を訪れた。

教会の壁に描かれた聖母子などは見ることが出来たが、回廊の部屋の扉は閉まっていた。破れた窓から中を覗くとそこにも下のような鮮やかなフレスコ画が見えた。

「アッシジのティベリオが描いたものだよ」と前出の老ガイド氏。

二人の天使に手をひかれたフランチェスコが見える。

何気なく撮影しておいたこの写真だが、二日後にこれと全く同じものにアッシジで出会う事になるとは、思ってもみなかった。

それが、下の絵、細部を比べてみていただきたい。

アッシジの町を降りた、S.M.アンジェリ教会内、フランチェスコが煩悩に克つため自らを鞭打っていたと伝えられる場所につくられた部屋にある。

両者はフランチェスコが手に花を持っているかいないかなど違いはあるものの、同じ下絵をつかって描かれた事は疑いの余地はない。

これを見て、はっきり分かった事。

この時代の絵描きとはアーティストであるよりもアルチザンであった。唯一無二のゲージツ作品を描くというよりも、常に高度な水準の商品を注文主に供給する事が最大の目的だったのである。

それが作品であろうと商品であろうと、美しいフレスコ画であることに何の違いがあるだろうか。

1 - 5件目まで(17件中)