記事一覧

1 - 5件目まで(5件中)

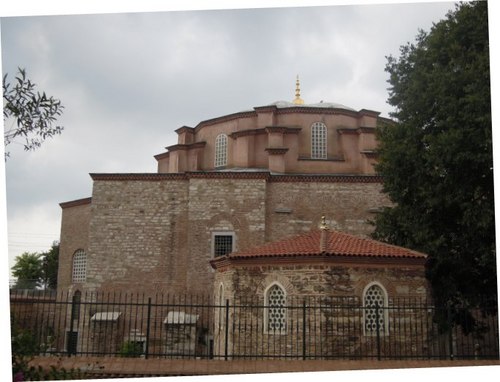

- エディルネの古いモスク

-

エリア:

- 中近東>トルコ

- テーマ:街中・建物・景色 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2012/09/28 11:55

- コメント(0)

トルコの西の端、オスマン・トルコ二番目の首都だったエディルネには、2011年世界遺産に認定された16世紀のセリミエモスクがある。いかにも美しく洗練されたスタイル。

建築家シナンの像もある。

ここでご紹介するのは、それより百年以上前の15世紀はじめに建設されたエスキ・モスク。外観を比べると洗練度ではまったくかなわない。

しかし、内部は一見の価値がある。

入口にはこの時代のモスクに特徴的なアラビア文字のカリギュラフィー(いわば習字)。入口右手に「アッラー」、左手に「ムハンマド(マホメット)」

窓が少ないからライトがついていなければ大分暗い空間だろう。

これらの文字装飾は同じ時期に描かれたのではなく、それぞれ別の機会に書き足されていったのだそうだ。書体も様々だ。

一角にイマム(イスラム教の説教者・導師)の座る高い椅子があり、その上にアラビア文字のトルコ語で説明書きがある。

これは、ムラート2世がアンカラより招聘した徳のあるイマム、ハッジ・バイラン・ヴェリが説教した台。彼に敬意を評してほかのイマムはここを使わない。彼にはこんなエピソードがある。

★1432年にある日、ムラート2世はなかなか陥落しないコンスタンティノープルについて、バイラン・ヴェリに問うた。

「コンスタンチィノープルはいつ落とせましょうか?」

バイラン・ヴェリは答えた。

「あなたにそれはできますまい。私もまた生きてそれを見ることはできはせぬ。それができるのは、この子じゃ。」

かたわらにはムラート2世の三男メフメットがいた。

「わしの弟子のアクシェムヒディンもまた、それを見ることになるだろう。」弟子はメフメットの教師に任命された。

メッカの方向を示すミヒラブと説教段ミンバルの間の壁に、黒い石がはめこんである。

これについてはこちらに書きました。

http://komatsusin.hopto.org/koma/modules/iDiary/index.php?mode=show&date=20120924

★このモスクの建設がはじまった時のスルタンはバヤズィット1世。モスクの名前は皇位継承者の長男スレイマンの名前にちなんで「スレイマニエ・モスク」と命名されていた。

しかし、1402年アンカラの戦いでバヤズィットがチムールに捕らえられ、サマルカンドに護送される途上で死去すると、四人の兄弟のあいだで皇位継承争いがはじまった。

モスクの建設は中断。1414年に完成させたのは次男のメフメット1世。コンスタンティノープルを陥落させたメフメット2世の祖父にあたる人物である。

モスクの名前は変えられ、今は単にエスキ(古い)ジャミー(モスク)とだけ呼ばれている。

建築家シナンの像もある。

ここでご紹介するのは、それより百年以上前の15世紀はじめに建設されたエスキ・モスク。外観を比べると洗練度ではまったくかなわない。

しかし、内部は一見の価値がある。

入口にはこの時代のモスクに特徴的なアラビア文字のカリギュラフィー(いわば習字)。入口右手に「アッラー」、左手に「ムハンマド(マホメット)」

窓が少ないからライトがついていなければ大分暗い空間だろう。

これらの文字装飾は同じ時期に描かれたのではなく、それぞれ別の機会に書き足されていったのだそうだ。書体も様々だ。

一角にイマム(イスラム教の説教者・導師)の座る高い椅子があり、その上にアラビア文字のトルコ語で説明書きがある。

これは、ムラート2世がアンカラより招聘した徳のあるイマム、ハッジ・バイラン・ヴェリが説教した台。彼に敬意を評してほかのイマムはここを使わない。彼にはこんなエピソードがある。

★1432年にある日、ムラート2世はなかなか陥落しないコンスタンティノープルについて、バイラン・ヴェリに問うた。

「コンスタンチィノープルはいつ落とせましょうか?」

バイラン・ヴェリは答えた。

「あなたにそれはできますまい。私もまた生きてそれを見ることはできはせぬ。それができるのは、この子じゃ。」

かたわらにはムラート2世の三男メフメットがいた。

「わしの弟子のアクシェムヒディンもまた、それを見ることになるだろう。」弟子はメフメットの教師に任命された。

メッカの方向を示すミヒラブと説教段ミンバルの間の壁に、黒い石がはめこんである。

これについてはこちらに書きました。

http://komatsusin.hopto.org/koma/modules/iDiary/index.php?mode=show&date=20120924

★このモスクの建設がはじまった時のスルタンはバヤズィット1世。モスクの名前は皇位継承者の長男スレイマンの名前にちなんで「スレイマニエ・モスク」と命名されていた。

しかし、1402年アンカラの戦いでバヤズィットがチムールに捕らえられ、サマルカンドに護送される途上で死去すると、四人の兄弟のあいだで皇位継承争いがはじまった。

モスクの建設は中断。1414年に完成させたのは次男のメフメット1世。コンスタンティノープルを陥落させたメフメット2世の祖父にあたる人物である。

モスクの名前は変えられ、今は単にエスキ(古い)ジャミー(モスク)とだけ呼ばれている。

- ミレレオンは街に埋もれて

-

エリア:

- 中近東>トルコ>イスタンブール

- テーマ:街中・建物・景色 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2012/09/27 10:37

- コメント(0)

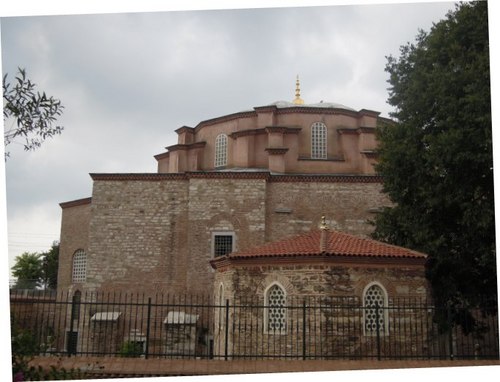

イスタンブル旧市街のボドルム・モスクはロシア系の革問屋が軒を並べるなかにひっそりうもれていた。

もとはビザンチン時代の教会。ミレレオンと呼ばれていた女性修道院である。

5世紀に遡る場所だが、現在見られるのは10世紀の教会だった建物。

ロマノス1世レカペノスは、歴代東ローマ皇帝のそれまでの墓所ではなく、ここを廟にした。帝国の海軍長官でしかなかった彼はいわば簒奪者。皇太后をゾエを幽閉し、14歳だった少年皇帝コンスタンティヌス七世ポルフィロゲネトス(皇后の紫の部屋で産まれた正当な後継者という意味)と娘のヘレネを結婚させる事でその地位を得ていたからである。

そばにはかつて宮殿があり、そのロトンダは直径41.8mの屋根で覆われていたそうだが、今、その場所は定かではない。

この教会に初めて葬られたのはロマノス帝の妻テオドラ(西暦922没)と早世した長男クリストファノス(西暦931年没)。建物の地下部分がその廟であっただろうと言われている。

西暦944年ロマノス帝は暗愚として後継に使命しなかった次男と三男によりクーデターを起こされ失脚・追放。しかし後継指名されていたコンスタンティヌス7世が民衆に支持されて、二人に代わり皇帝についた。

西暦948年、元帝の義父ロマヌスは一修道士として没し、この修道院に埋葬されたとされる。

現在、内部はきれいに整備された新しいモスクである。

メッカの方向を示すミヒラブは例によって正面の少し右へずれている。そこへ向かってまっすぐ座れるように、絨毯が斜め方向の線がつけられている。

一日五回の祈りの時間は日の長さと共に変化するので、自動的に計算して表示する電光掲示版がある。

★小松がこのモスク=旧ミレレオン修道院を訪れるきっかけは1990年に入手した一冊の本「コンスタンティノープルを歩く」尚樹啓太郎著・東海大学出版会。

1980年代中頃に著者がこちらへ来られた時の事を書いておられる。

「外観はかなり荒れていた。外壁や屋根に草の種が落ち、緑の生命がやどっていた。門は固く閉ざされていた。門をがたがた押したりしていると、どこかにいたらしい一人の男が近づいてきた。」

その男は管理人で、家族と共にここに住んでいた、と続く。内部にバラックの小屋をつくっていたのである。

本に載せられていた写真と、目の前のきれいなモスクとのあまりの差にびっくり。しかし、それ以上の驚きが待っていた。

ボドルム・モスクというのが現在の名前なのだが、「ボドルム」とは「地下」を意味する。

この言葉通り、20mほど離れたところにはかつての墓地・後に地下貯水槽だった大きな地下室がある。前出の本では「覗いてみると穴には塵がいっぱい詰まっていた」と書かれていた場所になる。

どこだろう?

ガイドのアヴニさんは店に入っていこうとする。

と、中に地下へ続く階段があった。

いよいよ地下の遺構があるのか…と思ったら

何十本もの古代の柱に支えられた地下空間は、塵ならぬ、ぎっしりと皮の問屋が埋めていた。柱には削られていない十字架があった。

モスクとなった時代にもこの地下の十字架は削られなかったのだろう。

ぐるぐるまわって、もっとなにか残されていると思ったら、

外へ出てきてしまった。

二十年の歳月は、建物を整備し、地下墓地を皮の商店街に変えてしまっていた!

もとはビザンチン時代の教会。ミレレオンと呼ばれていた女性修道院である。

5世紀に遡る場所だが、現在見られるのは10世紀の教会だった建物。

ロマノス1世レカペノスは、歴代東ローマ皇帝のそれまでの墓所ではなく、ここを廟にした。帝国の海軍長官でしかなかった彼はいわば簒奪者。皇太后をゾエを幽閉し、14歳だった少年皇帝コンスタンティヌス七世ポルフィロゲネトス(皇后の紫の部屋で産まれた正当な後継者という意味)と娘のヘレネを結婚させる事でその地位を得ていたからである。

そばにはかつて宮殿があり、そのロトンダは直径41.8mの屋根で覆われていたそうだが、今、その場所は定かではない。

この教会に初めて葬られたのはロマノス帝の妻テオドラ(西暦922没)と早世した長男クリストファノス(西暦931年没)。建物の地下部分がその廟であっただろうと言われている。

西暦944年ロマノス帝は暗愚として後継に使命しなかった次男と三男によりクーデターを起こされ失脚・追放。しかし後継指名されていたコンスタンティヌス7世が民衆に支持されて、二人に代わり皇帝についた。

西暦948年、元帝の義父ロマヌスは一修道士として没し、この修道院に埋葬されたとされる。

現在、内部はきれいに整備された新しいモスクである。

メッカの方向を示すミヒラブは例によって正面の少し右へずれている。そこへ向かってまっすぐ座れるように、絨毯が斜め方向の線がつけられている。

一日五回の祈りの時間は日の長さと共に変化するので、自動的に計算して表示する電光掲示版がある。

★小松がこのモスク=旧ミレレオン修道院を訪れるきっかけは1990年に入手した一冊の本「コンスタンティノープルを歩く」尚樹啓太郎著・東海大学出版会。

1980年代中頃に著者がこちらへ来られた時の事を書いておられる。

「外観はかなり荒れていた。外壁や屋根に草の種が落ち、緑の生命がやどっていた。門は固く閉ざされていた。門をがたがた押したりしていると、どこかにいたらしい一人の男が近づいてきた。」

その男は管理人で、家族と共にここに住んでいた、と続く。内部にバラックの小屋をつくっていたのである。

本に載せられていた写真と、目の前のきれいなモスクとのあまりの差にびっくり。しかし、それ以上の驚きが待っていた。

ボドルム・モスクというのが現在の名前なのだが、「ボドルム」とは「地下」を意味する。

この言葉通り、20mほど離れたところにはかつての墓地・後に地下貯水槽だった大きな地下室がある。前出の本では「覗いてみると穴には塵がいっぱい詰まっていた」と書かれていた場所になる。

どこだろう?

ガイドのアヴニさんは店に入っていこうとする。

と、中に地下へ続く階段があった。

いよいよ地下の遺構があるのか…と思ったら

何十本もの古代の柱に支えられた地下空間は、塵ならぬ、ぎっしりと皮の問屋が埋めていた。柱には削られていない十字架があった。

モスクとなった時代にもこの地下の十字架は削られなかったのだろう。

ぐるぐるまわって、もっとなにか残されていると思ったら、

外へ出てきてしまった。

二十年の歳月は、建物を整備し、地下墓地を皮の商店街に変えてしまっていた!

- コンスタンティヌス帝の円柱とその付近

-

エリア:

- 中近東>トルコ>イスタンブール

- テーマ:街中・建物・景色 世界遺産 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2012/09/25 23:49

- コメント(0)

イスタンブルに残るローマ時代(後の時代になってビザンチン時代と呼ばれた)の名残を歩いている。

ヒッポドローム近くの古代ゼロkmであったMILLIONからは、コンスタンティノポリスとローマを結ぶMESSE=中央、と呼ばれた街道がはじまっていた。

現代のディバンヨル通りを歩いていくと、古代と同じようにコンスタンティヌス帝の円柱が見えてくる。

この柱は東ローマ帝国の首都ととなった事を記念して西暦330年5月11日に建立された。赤い斑石の円柱を9個つなげ、高さは50m。頂上にアポロの姿をしたコンスタンティヌス大帝の像が乗せられていた。その周りはフォロ(公共広場)になっており、列柱が取り囲む回廊の中央に位置していた。下の復元図参照。

柱の下には以下の記念物が奉納されたとされる●キリストと共に処刑された良い方の泥棒の十字架(二人分と書かれた解説もあった)●キリストが行った「パンと魚の奇跡」において、使われていたバスケット●マグダラのマリアがキリストの足を拭くのに使ったナルドの香水を入れていた大理石の入れ物●トロイからもたらされたアテネ女神の像※この奉納物がある事で、時代がギリシャの神々への信仰からキリスト教への移行期にあることがわかる。

現在35mとなってしまったのは1106年の大嵐で頂上の像と上から3個の斑石が崩落したからである。

マヌエル1世コムネノス(位1143-1180)はそれを修復し、頂上に金の十字架を立てたとされる。この時に刻まれた文字の跡が現在でもみてとれる。

「信心深きマヌエルが、この傷ついた美しきものを元気にした」という意味だそうな。この時代はギリシャ語が世界共通後である。かつては文字も金属がはめられていたのだろう。それが取られた跡が穴になっている。

金の十字架と文字の金属を取り去ったのは1204年にやってきた第四次十字軍。同じキリスト教国を襲ったのである。※十字架はオスマントルコが取り去ったと説明されたものもあった。果たしてどちらでしょうか。

1779年周辺で火事が発生し、この柱も炎に晒された。「焼かれた柱」という別名をもらったのはこの時。たくさんのヒビが入ってしまった。これを修復して現在の台座に載せたのはオスマントルコ皇帝アブドゥルハミット1世。それまで地下2.5mになっていた柱の土台を引き上げた。

1955年からヒビを埋められ、1972年には留め金を新しくして、現在見る形になった。下の写真は1912年とされる。

**

建設当時はディオクレティアヌス帝の城壁を出たところに位置していたフォロとこの柱だが、コンスタンティヌス帝の城壁が築かれて、道はさらに西へのびてゆく。

ローマ時代、この道の両側には二階建てのストアが並び、人々は買い物を楽しみながらヒッポドロームからコンスタンティヌスのフォロまで屋根の下を歩けたとされている。

ふたたび前出の復元図を見ていただくと、延長された道の先に四角いもうひとつの広場があるのがわかる。これはテオドシウス帝のフォロであったが現在は16世紀のバヤズィット2世モスクがその場所にある。※冒頭の円柱を写した後ろに写っているドームがそれ

このモスクに入ると、明らかに古代からのものとわかる柱が様々に使われていた。

車の往来の激しくなった通りの端に、古代の円柱が無造作に転がされている。近年の発掘でディオクレティアヌスの広場の門と思われる遺跡が発見されたそうで、これもその時の一部かもしれない。

「あ、この涙のような模様は見たことがある」

そうだ、観光の定番箇所「地下宮殿」と呼ばれる古代の貯水槽の中にある一本だけ変わったデザインの柱と同じだ。

「涙の柱」などと呼ばれているが、実はこれは孔雀の羽根を表したデザイン。

この柱が使われていただろうテオドシウスのフォロは、「地下宮殿」貯水層が建設される以前の暴動で破壊されたとされているから、この石材があの地下貯水槽に使われている事に不思議はないのである。

ヒッポドローム近くの古代ゼロkmであったMILLIONからは、コンスタンティノポリスとローマを結ぶMESSE=中央、と呼ばれた街道がはじまっていた。

現代のディバンヨル通りを歩いていくと、古代と同じようにコンスタンティヌス帝の円柱が見えてくる。

この柱は東ローマ帝国の首都ととなった事を記念して西暦330年5月11日に建立された。赤い斑石の円柱を9個つなげ、高さは50m。頂上にアポロの姿をしたコンスタンティヌス大帝の像が乗せられていた。その周りはフォロ(公共広場)になっており、列柱が取り囲む回廊の中央に位置していた。下の復元図参照。

柱の下には以下の記念物が奉納されたとされる●キリストと共に処刑された良い方の泥棒の十字架(二人分と書かれた解説もあった)●キリストが行った「パンと魚の奇跡」において、使われていたバスケット●マグダラのマリアがキリストの足を拭くのに使ったナルドの香水を入れていた大理石の入れ物●トロイからもたらされたアテネ女神の像※この奉納物がある事で、時代がギリシャの神々への信仰からキリスト教への移行期にあることがわかる。

現在35mとなってしまったのは1106年の大嵐で頂上の像と上から3個の斑石が崩落したからである。

マヌエル1世コムネノス(位1143-1180)はそれを修復し、頂上に金の十字架を立てたとされる。この時に刻まれた文字の跡が現在でもみてとれる。

「信心深きマヌエルが、この傷ついた美しきものを元気にした」という意味だそうな。この時代はギリシャ語が世界共通後である。かつては文字も金属がはめられていたのだろう。それが取られた跡が穴になっている。

金の十字架と文字の金属を取り去ったのは1204年にやってきた第四次十字軍。同じキリスト教国を襲ったのである。※十字架はオスマントルコが取り去ったと説明されたものもあった。果たしてどちらでしょうか。

1779年周辺で火事が発生し、この柱も炎に晒された。「焼かれた柱」という別名をもらったのはこの時。たくさんのヒビが入ってしまった。これを修復して現在の台座に載せたのはオスマントルコ皇帝アブドゥルハミット1世。それまで地下2.5mになっていた柱の土台を引き上げた。

1955年からヒビを埋められ、1972年には留め金を新しくして、現在見る形になった。下の写真は1912年とされる。

**

建設当時はディオクレティアヌス帝の城壁を出たところに位置していたフォロとこの柱だが、コンスタンティヌス帝の城壁が築かれて、道はさらに西へのびてゆく。

ローマ時代、この道の両側には二階建てのストアが並び、人々は買い物を楽しみながらヒッポドロームからコンスタンティヌスのフォロまで屋根の下を歩けたとされている。

ふたたび前出の復元図を見ていただくと、延長された道の先に四角いもうひとつの広場があるのがわかる。これはテオドシウス帝のフォロであったが現在は16世紀のバヤズィット2世モスクがその場所にある。※冒頭の円柱を写した後ろに写っているドームがそれ

このモスクに入ると、明らかに古代からのものとわかる柱が様々に使われていた。

車の往来の激しくなった通りの端に、古代の円柱が無造作に転がされている。近年の発掘でディオクレティアヌスの広場の門と思われる遺跡が発見されたそうで、これもその時の一部かもしれない。

「あ、この涙のような模様は見たことがある」

そうだ、観光の定番箇所「地下宮殿」と呼ばれる古代の貯水槽の中にある一本だけ変わったデザインの柱と同じだ。

「涙の柱」などと呼ばれているが、実はこれは孔雀の羽根を表したデザイン。

この柱が使われていただろうテオドシウスのフォロは、「地下宮殿」貯水層が建設される以前の暴動で破壊されたとされているから、この石材があの地下貯水槽に使われている事に不思議はないのである。

- ちいさなアヤソフィア

-

エリア:

- 中近東>トルコ>イスタンブール

- テーマ:街中・建物・景色 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2012/09/20 11:58

- コメント(2)

イスタンブールを訪れた誰もが見学するのがアヤソフィア。現在見られるものは西暦537年に献堂式が行われた。が、その十年前の527年にアヤソフィア建設のトレーニングをするかのように建設されていた聖堂がこれ。

現在は「キュチュク・アヤソフィア(小さなアヤソフィア)」と呼ばれてモスクとなっているが、教会だった時代の名前はアギオス・セルギオス・ケ・バッコス(聖なるセルギオスとバッコス)であった。シリアで殉教した聖人二人の名を冠してある。

現在は「キュチュク・アヤソフィア(小さなアヤソフィア)」と呼ばれてモスクとなっているが、教会だった時代の名前はアギオス・セルギオス・ケ・バッコス(聖なるセルギオスとバッコス)であった。シリアで殉教した聖人二人の名を冠してある。

この場所には即位前のユスティニアヌス帝が住んでいた。当時の皇帝=叔父のユスティヌスから謀反の疑いをかけられ、死罪の危機にあった時、この二人の聖人が叔父ユスティヌス帝の夢枕に立って甥の無罪を継げたという。この出来事から聖人二人への感謝を表して建設されたのである。

建設を請け負ったのは後にアヤソフィア建設を担うイシドロスとアンテミウス。かれらはアヤソフィアと同じ発想で教会をつくった。緑や白などさまざまな美しい柱とそれを飾る柱頭はまさにアヤソフィアと同じだ。

柱頭部分を拡大すると、さらによく分かる。

中央の削られた部分には教会だった当事十字架があったと想像される。現在ここはモスクとして使用されているのである。

教会の主祭壇はエルサレムの方角を向くが、モスクはメッカの方角を向く。ということで教会の主祭壇の位置より向かって右へずれてミヒラブがある。これもまたアヤソフィアと同じ歴史をたどった証明である。

モスクに改装されて、教会だった時代のものはすべて取り払われた?いや、それが文字はそのままになっているのである。八角形の内陣をぐるりと取り囲むフリーズのギリシャ文字がこれ。

ここにはユスティニアヌスの有名な妃・テオドラの名前もあるというのだが、それを見つける事は出来なかった。

ここにはユスティニアヌスの有名な妃・テオドラの名前もあるというのだが、それを見つける事は出来なかった。

二階席があるのもアヤソフィアと同じ構造。千五百年近い年月によって階段の石は磨り減っている。小松はつるっと転んでしまいました(笑)ご注意ください。

二階席が女性用として使われるようになったのは後の時代といわれる。六世紀当事にどういう利用者分けがされていたのかは定かでない。

壁の一部に明らかに何かをはぎとった後があった。

教会であった時代の文字は残されたが、図像はもちろん取り除かれた。もしかしたら、ここにはそういうモザイクがあったのかもしれない。

アヤソフィアの二階部分には黄金色に輝くモザイクがあるのだから。

窓から外を覗くと独立した小堂が見えた。

これは、モスクに改修された時代に、今の入り口を建設したイスラム教徒の墓だという。

これは、モスクに改修された時代に、今の入り口を建設したイスラム教徒の墓だという。

下の写真で右側のポーチがその改修部分。

堂内の一部の床がガラスに覆われている。

教会だった時代の大理石のオリジナル床面が見える。

主祭壇近くには教会時代からのものと思われる花の模様が残されていた。

内部で全体を見上げる印象は、小アヤソフィアの雰囲気ありますでしょう。

現在は「キュチュク・アヤソフィア(小さなアヤソフィア)」と呼ばれてモスクとなっているが、教会だった時代の名前はアギオス・セルギオス・ケ・バッコス(聖なるセルギオスとバッコス)であった。シリアで殉教した聖人二人の名を冠してある。

現在は「キュチュク・アヤソフィア(小さなアヤソフィア)」と呼ばれてモスクとなっているが、教会だった時代の名前はアギオス・セルギオス・ケ・バッコス(聖なるセルギオスとバッコス)であった。シリアで殉教した聖人二人の名を冠してある。この場所には即位前のユスティニアヌス帝が住んでいた。当時の皇帝=叔父のユスティヌスから謀反の疑いをかけられ、死罪の危機にあった時、この二人の聖人が叔父ユスティヌス帝の夢枕に立って甥の無罪を継げたという。この出来事から聖人二人への感謝を表して建設されたのである。

建設を請け負ったのは後にアヤソフィア建設を担うイシドロスとアンテミウス。かれらはアヤソフィアと同じ発想で教会をつくった。緑や白などさまざまな美しい柱とそれを飾る柱頭はまさにアヤソフィアと同じだ。

柱頭部分を拡大すると、さらによく分かる。

中央の削られた部分には教会だった当事十字架があったと想像される。現在ここはモスクとして使用されているのである。

教会の主祭壇はエルサレムの方角を向くが、モスクはメッカの方角を向く。ということで教会の主祭壇の位置より向かって右へずれてミヒラブがある。これもまたアヤソフィアと同じ歴史をたどった証明である。

モスクに改装されて、教会だった時代のものはすべて取り払われた?いや、それが文字はそのままになっているのである。八角形の内陣をぐるりと取り囲むフリーズのギリシャ文字がこれ。

ここにはユスティニアヌスの有名な妃・テオドラの名前もあるというのだが、それを見つける事は出来なかった。

ここにはユスティニアヌスの有名な妃・テオドラの名前もあるというのだが、それを見つける事は出来なかった。

二階席があるのもアヤソフィアと同じ構造。千五百年近い年月によって階段の石は磨り減っている。小松はつるっと転んでしまいました(笑)ご注意ください。

二階席が女性用として使われるようになったのは後の時代といわれる。六世紀当事にどういう利用者分けがされていたのかは定かでない。

壁の一部に明らかに何かをはぎとった後があった。

教会であった時代の文字は残されたが、図像はもちろん取り除かれた。もしかしたら、ここにはそういうモザイクがあったのかもしれない。

アヤソフィアの二階部分には黄金色に輝くモザイクがあるのだから。

窓から外を覗くと独立した小堂が見えた。

これは、モスクに改修された時代に、今の入り口を建設したイスラム教徒の墓だという。

これは、モスクに改修された時代に、今の入り口を建設したイスラム教徒の墓だという。下の写真で右側のポーチがその改修部分。

堂内の一部の床がガラスに覆われている。

教会だった時代の大理石のオリジナル床面が見える。

主祭壇近くには教会時代からのものと思われる花の模様が残されていた。

内部で全体を見上げる印象は、小アヤソフィアの雰囲気ありますでしょう。

- フィヨルドに住んだ人々

-

エリア:

- ヨーロッパ>ノルウェー

- テーマ:クルーズ 世界遺産 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2012/09/10 07:59

- コメント(0)

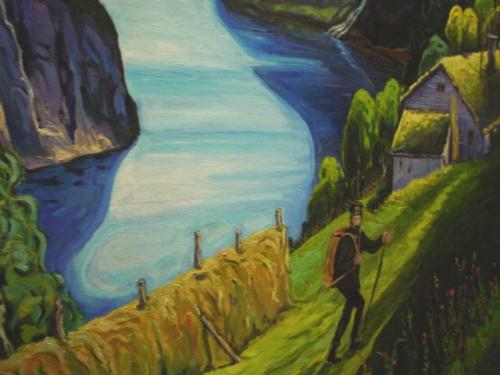

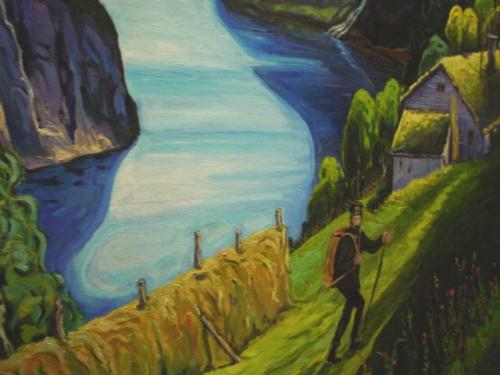

ノルウェーのフィヨルドについて、2003年頃にまとめたものを少し新しくして載せます。フィヨルドの美しい景観の中に貧しかった頃のノルウェーの人々の暮らしが見えてきます。

**

海から120キロも内陸の入り江。ソグネフィヨルドを行く船上からは、素晴らしい景色を見ることができる。

「わあ、こんなところに家がある!」

船上アナウンスがはいる「左手の崖の上には、スティーゲン農場が見えます。[スティーゲン]とは、[はしご]という意味ですが、実際にこの農場へ上がっていくためには、はしごが必要でした」

何故こんな不便な所にすき好んで住んでいるのだろう?農場?こんな所にそんな土地があるのだろうか?誰もがそう思う。「きっと、あんなところが好きで、ゆっくりくらしてるんだろうねぇ」という感想も聞えてきた。

いや、実はそんなお気楽な家ではない。これはノルウェー国民がたどってきた、苦難の歴史の置き土産なのだ。

この写真で見ていただきたいのは美しい滝ではない。上方右手に小さく見える家である。ここにはかつて果樹園があった。りんごが取れた。山羊がいた。馬がいた。そしてそれを飼う人がすんでいたのだ。

今は廃屋になっているが、かつての姿を再現したのが下図。

昔、人口の増加を支えきれない零細なノルウェーの農業からは、たくさんの流民がうまれた。そういった人々の出て行った先は、多くはアメリカであった。

スエーデンからの独立前、1850年から1910年までの間に、ノルウェーからアメリカに移住した人の数は69万1821人と統計は語る。現在でも500万人しか人口のない国としては、驚異的な数の人々が祖国を離れたわけだ。

いや、アメリカに行ったのは、定期船の船賃を稼ぐ事が出来る比較的余裕がある農家である。そうでない人々は、いやでも国内で新たに生きる場を求めなくてはならない。

村を出て、工業化で都市生活者になれた人もいただろう。ノルウェーらしく船乗りになった者もあっただろう。

一方で、苦しくとも農業を続ける事を選んだ人もいた。山の多い寒冷なノルウェーで、新たに農業ができる場所を見つけるのは簡単な事ではない。

そこがフィヨルドの奥の崖の上でも、その人は生きるために自分自身の土地がを造り出さねばらななかったのだ。傾斜地にわずかな畑を作り、家畜を飼って、「住めば都」と感じただろうか?

下はゲイランゲルフィヨルドの家

このフィヨルドとベルゲンをつなぐポスト・シップは、なんと1790年に就航。はじめは司教や、数少ない文字の書ける農民の為に、手紙を運んでいた。19世紀末には常駐ではないが、郵便局が開設された。陸路は雪で閉ざされてしまうため、凍らないフィヨルドの郵便船というのは唯一の生命線だったのだ。だから、現在でもこの船には「POST SHIP」と書かれた旗がひるがえっている。

「はしご農場」の暮らしはもちろん楽ではない。子供は傾斜地を海まで転がり落ちてしまう危険があるので、いつも紐をつけて木につないでおいたという。

雪の重みで家が潰されてしまっても、すぐに助けに来てくれる人はいない。自分たちでなんとかしなくてはならない。※この写真は埋まってしまった友人を助けるために雪を掘っている、と説明してあった。

行政はこんなフィヨルドの奥には何もしてくれなかった。それなのに税金だけは徴収しようとする。徴税人がやってくると彼らは「はしご」を外して知らん顔をしたそうである。※下はその様子を再現した人形

こんな暮らしの中でも、いや、こんな暮らしだからこそ、教会には行った。こんな土地で住むからこそ、神に祈る気持ちは人一倍強かったのだろう。

せめて日曜日にはきれいな服で教会に行く。それは厳しい暮らしの中のささやかな喜びだっただろう。教会の近くには、Dalabudaと呼ばれる小屋があった。人々が作業着をを着替える為の場所である。 下はそのひとつを移築したもの。

***

1869年(明治2年)フィヨルドに始めての観光客がやってきた。各国の王室が自分の船でやってくるのである。ドイツ王カイザー・ヴィルヘルム2世、エジプトのプリンスやタイの王までがやってきた。1920年には112隻もの船が観光のためにやってくるようになっていた。

2002年「ノルウェー・フィヨルド博物館」がゲイランゲルのホテル・ユニオンすぐ近くにオープンした。写真引用した展示や移築した小屋はここにある。オープニングにはソニア皇后も出席された。

建築自体も一見に値する。建物のかたちはフィヨルドに向かってなげられた、一本の銛をイメージしている。

ゲイランゲルの地名[GEIR]とは槍の先をあらわす言葉だとか。

下の写真はその後ろの部分。

先端がこれ

前出のフィヨルドの歴史と生活を展示するコーナーと、下の写真のようなギャラリーから出来ている。外の美しい景色が見える、落ち着いた空間である。

8分間で美しいフィヨルドの映像を見られるシアターもある。

★★現在、ノルウェーは充分お金持ちになった。1969年に北海油田が発見され、世界第三位の石油輸出国である。中東の諸国と違い、その富をひとつの階級が独占するような事をせずに、国民の為に大事に管理をしている様に見える。高所得・高税率に高福祉。今のノルウェーは、フィヨルドの断崖を耕して生活するというようなスタイルが、根本的に受け入れられない世界になってしまった。高所得なノルウェー社会に生きる生活を、そんな零細農業では支えていけないのだ。 ガイランゲル・フィヨルドの崖の上にあるかつての農家は、1960年代には次々に放棄されて空家になっていった。今そこは、希な山岳観光客の訪れる場所になっている。

**

海から120キロも内陸の入り江。ソグネフィヨルドを行く船上からは、素晴らしい景色を見ることができる。

「わあ、こんなところに家がある!」

船上アナウンスがはいる「左手の崖の上には、スティーゲン農場が見えます。[スティーゲン]とは、[はしご]という意味ですが、実際にこの農場へ上がっていくためには、はしごが必要でした」

何故こんな不便な所にすき好んで住んでいるのだろう?農場?こんな所にそんな土地があるのだろうか?誰もがそう思う。「きっと、あんなところが好きで、ゆっくりくらしてるんだろうねぇ」という感想も聞えてきた。

いや、実はそんなお気楽な家ではない。これはノルウェー国民がたどってきた、苦難の歴史の置き土産なのだ。

この写真で見ていただきたいのは美しい滝ではない。上方右手に小さく見える家である。ここにはかつて果樹園があった。りんごが取れた。山羊がいた。馬がいた。そしてそれを飼う人がすんでいたのだ。

今は廃屋になっているが、かつての姿を再現したのが下図。

昔、人口の増加を支えきれない零細なノルウェーの農業からは、たくさんの流民がうまれた。そういった人々の出て行った先は、多くはアメリカであった。

スエーデンからの独立前、1850年から1910年までの間に、ノルウェーからアメリカに移住した人の数は69万1821人と統計は語る。現在でも500万人しか人口のない国としては、驚異的な数の人々が祖国を離れたわけだ。

いや、アメリカに行ったのは、定期船の船賃を稼ぐ事が出来る比較的余裕がある農家である。そうでない人々は、いやでも国内で新たに生きる場を求めなくてはならない。

村を出て、工業化で都市生活者になれた人もいただろう。ノルウェーらしく船乗りになった者もあっただろう。

一方で、苦しくとも農業を続ける事を選んだ人もいた。山の多い寒冷なノルウェーで、新たに農業ができる場所を見つけるのは簡単な事ではない。

そこがフィヨルドの奥の崖の上でも、その人は生きるために自分自身の土地がを造り出さねばらななかったのだ。傾斜地にわずかな畑を作り、家畜を飼って、「住めば都」と感じただろうか?

下はゲイランゲルフィヨルドの家

このフィヨルドとベルゲンをつなぐポスト・シップは、なんと1790年に就航。はじめは司教や、数少ない文字の書ける農民の為に、手紙を運んでいた。19世紀末には常駐ではないが、郵便局が開設された。陸路は雪で閉ざされてしまうため、凍らないフィヨルドの郵便船というのは唯一の生命線だったのだ。だから、現在でもこの船には「POST SHIP」と書かれた旗がひるがえっている。

「はしご農場」の暮らしはもちろん楽ではない。子供は傾斜地を海まで転がり落ちてしまう危険があるので、いつも紐をつけて木につないでおいたという。

雪の重みで家が潰されてしまっても、すぐに助けに来てくれる人はいない。自分たちでなんとかしなくてはならない。※この写真は埋まってしまった友人を助けるために雪を掘っている、と説明してあった。

行政はこんなフィヨルドの奥には何もしてくれなかった。それなのに税金だけは徴収しようとする。徴税人がやってくると彼らは「はしご」を外して知らん顔をしたそうである。※下はその様子を再現した人形

こんな暮らしの中でも、いや、こんな暮らしだからこそ、教会には行った。こんな土地で住むからこそ、神に祈る気持ちは人一倍強かったのだろう。

せめて日曜日にはきれいな服で教会に行く。それは厳しい暮らしの中のささやかな喜びだっただろう。教会の近くには、Dalabudaと呼ばれる小屋があった。人々が作業着をを着替える為の場所である。 下はそのひとつを移築したもの。

***

1869年(明治2年)フィヨルドに始めての観光客がやってきた。各国の王室が自分の船でやってくるのである。ドイツ王カイザー・ヴィルヘルム2世、エジプトのプリンスやタイの王までがやってきた。1920年には112隻もの船が観光のためにやってくるようになっていた。

2002年「ノルウェー・フィヨルド博物館」がゲイランゲルのホテル・ユニオンすぐ近くにオープンした。写真引用した展示や移築した小屋はここにある。オープニングにはソニア皇后も出席された。

建築自体も一見に値する。建物のかたちはフィヨルドに向かってなげられた、一本の銛をイメージしている。

ゲイランゲルの地名[GEIR]とは槍の先をあらわす言葉だとか。

下の写真はその後ろの部分。

先端がこれ

前出のフィヨルドの歴史と生活を展示するコーナーと、下の写真のようなギャラリーから出来ている。外の美しい景色が見える、落ち着いた空間である。

8分間で美しいフィヨルドの映像を見られるシアターもある。

★★現在、ノルウェーは充分お金持ちになった。1969年に北海油田が発見され、世界第三位の石油輸出国である。中東の諸国と違い、その富をひとつの階級が独占するような事をせずに、国民の為に大事に管理をしている様に見える。高所得・高税率に高福祉。今のノルウェーは、フィヨルドの断崖を耕して生活するというようなスタイルが、根本的に受け入れられない世界になってしまった。高所得なノルウェー社会に生きる生活を、そんな零細農業では支えていけないのだ。 ガイランゲル・フィヨルドの崖の上にあるかつての農家は、1960年代には次々に放棄されて空家になっていった。今そこは、希な山岳観光客の訪れる場所になっている。

1 - 5件目まで(5件中)