記事一覧

1 - 5件目まで(7件中)

2009年9月に改装し、新しくなったブリストルホテルにあるカジュアル・レストラン、その名前は住所そのままの「114フォーブール」をちょっとご紹介いたします。

今年2010年には英国の業界雑誌「ホテル・マネージメント・インターナショナル」にてヨーロッパ・ホスピタリティ賞」を得たそうな。

前菜に下記の品、さて何だと思われます?

話題のメニュー卵。

メニューに「完熟」「半熟」とあって、半熟を注文。想像できないスタイルにて、アスパラときのこと共に、まさに好きにならずにいられない。

アーティチョークとトリュフのスープは

器もシックで美しい。

舌平目

羊、ここにもアーティチョーク。

ワインは少々贅沢にマルゴーの2000年

今年2010年には英国の業界雑誌「ホテル・マネージメント・インターナショナル」にてヨーロッパ・ホスピタリティ賞」を得たそうな。

前菜に下記の品、さて何だと思われます?

話題のメニュー卵。

メニューに「完熟」「半熟」とあって、半熟を注文。想像できないスタイルにて、アスパラときのこと共に、まさに好きにならずにいられない。

アーティチョークとトリュフのスープは

器もシックで美しい。

舌平目

羊、ここにもアーティチョーク。

ワインは少々贅沢にマルゴーの2000年

- メルク修道院のバロック

-

エリア:

- ヨーロッパ>オーストリア>メルク

- テーマ:街中・建物・景色 世界遺産 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2010/10/18 22:53

- コメント(0)

ドナウ川ヴァッハウ渓谷クルーズの乗り場としても知られる、オーストリア屈指の大修道院がこのシュティフト・メルク。シュティフトとは大きな捧げ物を意味する。

ドナウ川を見下ろす崖の上に18世紀から建つ教会。

多くのツアーは外からの写真で過ぎてゆくけれど、内部見学ツアーはなかなか見ごたえがある。女帝マリア・テレジアも何度も訪れた場所で、入り口の豪華な階段を登るとハプスブルグ家、その前の支配者バーベンベルグ家の肖像画が掲げてあるが、主としてはベネディクト派の僧院としての歴史展示である。

まずは聖ベネディクトがお出迎え。

HOREとはベネディクト派教本のはじめの言葉。「聞け」という意味になる。

彼らのモットーは「学ぶ事」「祈る事」「耕す事」であった。

これは13世紀イタリアで制作された羊皮紙の会則本。

修道院いちばんのお宝は1040年に奉納された「聖十字架」の断片。

これにまつわる伝説についての祭壇画が残されている。

盗難にあってしまった「聖十字架」がヴィーンで発見され、その帰属をめぐりメルクと争いになる。

ドナウ川に浮かべて流れていった方の所有にしようというヴィーン側の陰謀テイアン。しかし、十字架は流れに逆らってメルクに到着したという話。

1780年代に私用された「棺桶再利用」システムのつけられたお棺。埋葬されると遺体だけそこから土の中に置いて棺桶は再利用のさめに引き上げられたのである。

モーツァルトが亡くなったのもまさにこの「節約志向」の時代。それによって、彼の遺体もまた共同墓地へはいることになってしまった。

節約志向を命令した皇帝曰く「人間が死んだからといって木が死ぬ事はない」。

途中、ドナウ川を見下ろすテラスに出られる。

このテラスを挟んでシンメトリーにつくられた長方形の大広間がひとつのみどころ。

こちらはそのひとつで、修道院の心臓部とも言える図書室である。

8万冊の蔵書があるそうな。こられの書物の背表紙が同じデザインになっている事に常々不思議を感じていたが、これは所有者がそろえるのだそうだ。

現代の図書感覚とは全く違う。

そして、ユニークな螺旋階段を下りて本堂へ。

教会の天上には聖ベネディクトの生涯が美しく描かれている。

ドナウ川を見下ろす崖の上に18世紀から建つ教会。

多くのツアーは外からの写真で過ぎてゆくけれど、内部見学ツアーはなかなか見ごたえがある。女帝マリア・テレジアも何度も訪れた場所で、入り口の豪華な階段を登るとハプスブルグ家、その前の支配者バーベンベルグ家の肖像画が掲げてあるが、主としてはベネディクト派の僧院としての歴史展示である。

まずは聖ベネディクトがお出迎え。

HOREとはベネディクト派教本のはじめの言葉。「聞け」という意味になる。

彼らのモットーは「学ぶ事」「祈る事」「耕す事」であった。

これは13世紀イタリアで制作された羊皮紙の会則本。

修道院いちばんのお宝は1040年に奉納された「聖十字架」の断片。

これにまつわる伝説についての祭壇画が残されている。

盗難にあってしまった「聖十字架」がヴィーンで発見され、その帰属をめぐりメルクと争いになる。

ドナウ川に浮かべて流れていった方の所有にしようというヴィーン側の陰謀テイアン。しかし、十字架は流れに逆らってメルクに到着したという話。

1780年代に私用された「棺桶再利用」システムのつけられたお棺。埋葬されると遺体だけそこから土の中に置いて棺桶は再利用のさめに引き上げられたのである。

モーツァルトが亡くなったのもまさにこの「節約志向」の時代。それによって、彼の遺体もまた共同墓地へはいることになってしまった。

節約志向を命令した皇帝曰く「人間が死んだからといって木が死ぬ事はない」。

途中、ドナウ川を見下ろすテラスに出られる。

このテラスを挟んでシンメトリーにつくられた長方形の大広間がひとつのみどころ。

こちらはそのひとつで、修道院の心臓部とも言える図書室である。

8万冊の蔵書があるそうな。こられの書物の背表紙が同じデザインになっている事に常々不思議を感じていたが、これは所有者がそろえるのだそうだ。

現代の図書感覚とは全く違う。

そして、ユニークな螺旋階段を下りて本堂へ。

教会の天上には聖ベネディクトの生涯が美しく描かれている。

- ザルツブルグの美しいゴシック教会

-

エリア:

- ヨーロッパ>オーストリア>ザルツブルク

- テーマ:観光地 街中・建物・景色 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2010/10/16 20:59

- コメント(0)

バロック装飾がめだつザルツブルグの教会の中で、この現フランチェスコ派の修道院教会だけは、美しいゴシックの天井と柱で他とは一味違う雰囲気を持っている。

下はホーエン・ザルツブルグ城から見たところ。

ひときわ目立つ丸い後陣は大聖堂。その左上に黒い三角にとがった屋根と塔を持っているのがこのフランチェスコ派の教会だ。

もっとも、ここがフランチェスコ派に任されたのは1635年からの事にすぎないのだけれど。

もともと八世紀にはこの場所に教会があり、11世紀頃かと想像されるロマネスク構造は入り口の方のアーチにそのスタイルを留めている。

ロマネスクのアーチの向こうに、より高く明るいゴシックの後陣が見えてくる。

そして後陣入り口に立って見上げると、五本の柱に支えられた華麗なゴシック天井が見る人を圧倒する。

この後陣部分は1223年に火災の後立て直されたので、それ以前のロマネスクと違う構造になったというわけだ。

1139年には教区教会に昇格し、1490年代には両開きのもっと大きな祭壇が造られていたそうである。 理由は分からないが、残念ながらその祭壇は解体されて、その一部を利用して1561年制作の現在の中央祭壇となる。

ひときわ目をひく中央のマリヤ像。

これはミヒャエル・パッハーが1495〜98年までかけて制作した旧祭壇の為の像を再利用してここに設置されたもの。

まわりの教会が当時はやりのバロックに改装されていく中、この教会だけはゴシックとそれ以前のロマネスクの雰囲気を保ちながら現代まで受け継がれてきた。

ゴシックの柱には15世紀終わりごろのフレスコ画がまだはっきりと見られる。

下はホーエン・ザルツブルグ城から見たところ。

ひときわ目立つ丸い後陣は大聖堂。その左上に黒い三角にとがった屋根と塔を持っているのがこのフランチェスコ派の教会だ。

もっとも、ここがフランチェスコ派に任されたのは1635年からの事にすぎないのだけれど。

もともと八世紀にはこの場所に教会があり、11世紀頃かと想像されるロマネスク構造は入り口の方のアーチにそのスタイルを留めている。

ロマネスクのアーチの向こうに、より高く明るいゴシックの後陣が見えてくる。

そして後陣入り口に立って見上げると、五本の柱に支えられた華麗なゴシック天井が見る人を圧倒する。

この後陣部分は1223年に火災の後立て直されたので、それ以前のロマネスクと違う構造になったというわけだ。

1139年には教区教会に昇格し、1490年代には両開きのもっと大きな祭壇が造られていたそうである。 理由は分からないが、残念ながらその祭壇は解体されて、その一部を利用して1561年制作の現在の中央祭壇となる。

ひときわ目をひく中央のマリヤ像。

これはミヒャエル・パッハーが1495〜98年までかけて制作した旧祭壇の為の像を再利用してここに設置されたもの。

まわりの教会が当時はやりのバロックに改装されていく中、この教会だけはゴシックとそれ以前のロマネスクの雰囲気を保ちながら現代まで受け継がれてきた。

ゴシックの柱には15世紀終わりごろのフレスコ画がまだはっきりと見られる。

- 皇太子ルドルフの妻は

-

エリア:

- ヨーロッパ>オーストリア

- テーマ:歴史・文化・芸術

- 投稿日:2010/10/12 23:51

- コメント(0)

ハプスブルグ「最後の皇帝」フランツ・ヨーゼフの一人息子ルドルフが、1889年1月30日に16歳の少女と心中したマイヤーリンクを訪ねた。

秋のはじめ、気持ちよく晴れた青空と枯葉の中、その奇妙な建物があった。

狩猟の館だったこの建物は、皇太子とその心中相手が無残な姿で発見された部屋だけを教会にしてしまったのである。

この教会堂の次の部屋にいくと、そこからルドルフとフランツ・ヨーゼフ皇帝の確執などを説明する展示がはじまる。

その中で、いきなりぎょっとさせる棺桶がたてかけてある。

これは、心中相手マリー・ヴェッツェラーの棺桶。

何ゆえここに実物があるのか?ガイドさんが説明してくれた。

ルドルフの死の一報をうけて、フランツ・ヨーゼフ皇帝は「あの女が息子を殺したに違いない」と思い込んだそうな。 皇太子の遺体が丁寧に移送される一方、マリーの遺体はしばらく放置されていた。誰も、皇帝の怒りをかいたくはない。

しかし、とにかく埋葬を、ということで、いちばん近くの墓地である歴史あるハイリゲン・クロイツ修道院へ運び埋葬された。それが、この棺桶。

埋葬された棺桶をこじ開けたのは第二次大戦の折、ヴィーンを「開放」したソ連軍の兵士だった。よく見ると確かに壊されているのが分かる。副葬品に宝石やなにかを狙ったらしい。

混乱の後、遺体は新しい棺桶に改葬され、この棺桶は修道院の片隅にほおって置かれていたのだが、近年観光客向けにここへ移されたという事である。

心中相手に選ばれたマリー・ヴェッツェラーは、実は「本命」ではなかった。皇太子ルドルフははじめ別の相手に心中をもちかけたのに断られていたのである。マリーはそこの事、知っていたのかしらん?

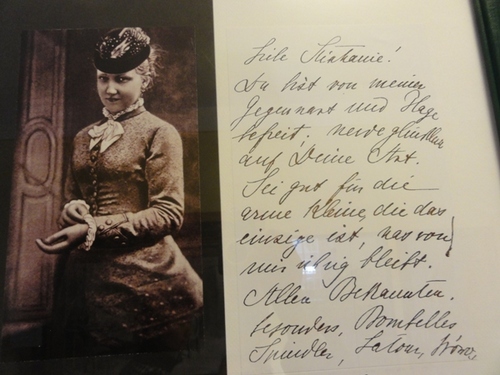

ルドルフをめぐる「かわいそうな彼女」は、実はもっと他にいた。ルドルフの本妻ベルギー皇女ステファニーである。ルドルフは1880年3月にブリュッセルで二日だけ彼女と過ごしてすぐに婚約。翌年5月19日にヴィーンのアウグスティーナ教会で結婚している。下の写真左が彼女。

※余談:帝国の天文学者はその年に発見した小惑星を220ステファニーと名付け、人類史上はじめて星が結婚プレゼントにされたのだそうだ。

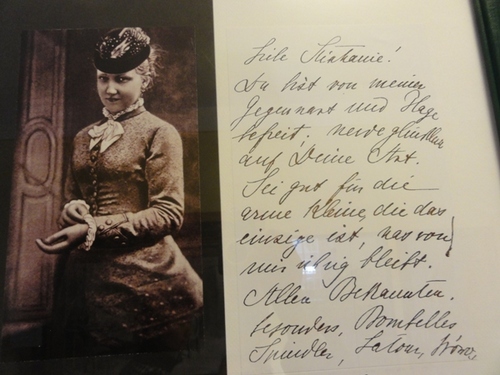

右は皇太子が自殺を決意した後に彼女に向けて書いた遺書と呼べるもの。内容は「娘のことをよろしく」など、ありがちな事柄を書いているのだが、なんと、ステファニーのアルファベット綴りが間違っている!!

STEPHANIE が本当なのに、STEFANIE なのだ。

遺書で亭主に自分の名前を間違われるなんて、この事件でいちばん悲劇的なのは、このステファニーじゃなかろうか。面の皮でありまする。

・・・と思ってステファニーの事を少し調べてみると、いやいや、彼女は彼女で旅先でであったポーランドの貴族とよろしくやっていたらしい。当時の貴族社会では、ま、「あり」の夫婦関係だったのだろう。

ルドフルの死後、11年を経た1900年。

36歳の彼女はひとつ年上のハンガリー貴族と二度目の結婚。

現スロバキア領にある城で暮らすことになった。

1945年、第二次大戦末期、ソビエト軍がハンガリーを「開放」、八十歳を過ぎていた彼女とその夫は城を追われ、同年8月23日、彼女はパンノンハルマ(ハンガリーの世界遺産指定された修道院がある)にて生涯を終えた。

生前彼女が書いたという暴露本「I was to be Empress(私は皇后になるはずだった)」という本は、日本語で読めるのだろうか?

※ステファニーの生涯についてはは、主にWikipedia辞典を参考にしました。

秋のはじめ、気持ちよく晴れた青空と枯葉の中、その奇妙な建物があった。

狩猟の館だったこの建物は、皇太子とその心中相手が無残な姿で発見された部屋だけを教会にしてしまったのである。

この教会堂の次の部屋にいくと、そこからルドルフとフランツ・ヨーゼフ皇帝の確執などを説明する展示がはじまる。

その中で、いきなりぎょっとさせる棺桶がたてかけてある。

これは、心中相手マリー・ヴェッツェラーの棺桶。

何ゆえここに実物があるのか?ガイドさんが説明してくれた。

ルドルフの死の一報をうけて、フランツ・ヨーゼフ皇帝は「あの女が息子を殺したに違いない」と思い込んだそうな。 皇太子の遺体が丁寧に移送される一方、マリーの遺体はしばらく放置されていた。誰も、皇帝の怒りをかいたくはない。

しかし、とにかく埋葬を、ということで、いちばん近くの墓地である歴史あるハイリゲン・クロイツ修道院へ運び埋葬された。それが、この棺桶。

埋葬された棺桶をこじ開けたのは第二次大戦の折、ヴィーンを「開放」したソ連軍の兵士だった。よく見ると確かに壊されているのが分かる。副葬品に宝石やなにかを狙ったらしい。

混乱の後、遺体は新しい棺桶に改葬され、この棺桶は修道院の片隅にほおって置かれていたのだが、近年観光客向けにここへ移されたという事である。

心中相手に選ばれたマリー・ヴェッツェラーは、実は「本命」ではなかった。皇太子ルドルフははじめ別の相手に心中をもちかけたのに断られていたのである。マリーはそこの事、知っていたのかしらん?

ルドルフをめぐる「かわいそうな彼女」は、実はもっと他にいた。ルドルフの本妻ベルギー皇女ステファニーである。ルドルフは1880年3月にブリュッセルで二日だけ彼女と過ごしてすぐに婚約。翌年5月19日にヴィーンのアウグスティーナ教会で結婚している。下の写真左が彼女。

※余談:帝国の天文学者はその年に発見した小惑星を220ステファニーと名付け、人類史上はじめて星が結婚プレゼントにされたのだそうだ。

右は皇太子が自殺を決意した後に彼女に向けて書いた遺書と呼べるもの。内容は「娘のことをよろしく」など、ありがちな事柄を書いているのだが、なんと、ステファニーのアルファベット綴りが間違っている!!

STEPHANIE が本当なのに、STEFANIE なのだ。

遺書で亭主に自分の名前を間違われるなんて、この事件でいちばん悲劇的なのは、このステファニーじゃなかろうか。面の皮でありまする。

・・・と思ってステファニーの事を少し調べてみると、いやいや、彼女は彼女で旅先でであったポーランドの貴族とよろしくやっていたらしい。当時の貴族社会では、ま、「あり」の夫婦関係だったのだろう。

ルドフルの死後、11年を経た1900年。

36歳の彼女はひとつ年上のハンガリー貴族と二度目の結婚。

現スロバキア領にある城で暮らすことになった。

1945年、第二次大戦末期、ソビエト軍がハンガリーを「開放」、八十歳を過ぎていた彼女とその夫は城を追われ、同年8月23日、彼女はパンノンハルマ(ハンガリーの世界遺産指定された修道院がある)にて生涯を終えた。

生前彼女が書いたという暴露本「I was to be Empress(私は皇后になるはずだった)」という本は、日本語で読めるのだろうか?

※ステファニーの生涯についてはは、主にWikipedia辞典を参考にしました。

オーストリア第二の都市グラーツには旧市街を見下ろす城山がそびえている。

かつては山上を埋め尽くす下の絵のような要塞があった。

この山上の要塞は1809年ナポレオンとオーストリアが手を結んだ際、後々フランスの脅威にならないように取り壊されてしまった。

現在は時計塔と鐘楼が残されているだけだ。

上記の絵にも小さく描かれている。

この時計塔は市民が懇願し買い取る事で残された。

町の人々に少しでも時間が見えやすいように、文字盤が中心よりも旧市街にむかってずらして取り付けられているのが分かるだろうか。

もともと1265年には城壁で一番高い塔があった記録がある。

1560年に木製の小塔が付け加えられ、時計は1712年設置。

設置当初は時間を示す長針しかなかったのだそうだ。それで充分というライフスタイルの時代だったのだろう。

もうひとつ残されている塔は鐘楼。

34メートル高の八角形。内部には1587年にグラーツで鋳造されたLIESLと呼ばれる巨大な鐘がとりつけられている。直径二メートル近く、重さは4632キロにもなるそうな。

近くにはもともと城の地下室だった場所が、現代では劇場になっている。

近代まで監獄に使われており、かつての独房がBOX席であります。

高さ20メートルの壁を擁する要塞。厚さ6メートルの壁を持つ。

この地下は牢として長く使われていて、入ったらまず出られない場所だった。

十六世紀、プロテスタント思想を問題視されて投獄された司祭が、奇跡的に解放されて出てきた後に座った石の椅子がこれ。

長い間「出られるように」とだけ思い続けていた彼は、次の瞬間、この椅子のうしろの崖から身を投げたのだそうだ。それ以来「願いの叶う椅子」とされている。究極の願いが叶った後、人はもう死ぬしかないのでしょうか。

**

シュロスベルグ=城山には、19世紀から簡単に登れるケーブルカーが設置されている。鐘楼のところへ到着する。

近年は時計塔の近くにも80セントで利用できるエレベーターが登場した。これ、とてもベンリです。岩の中を透明なエレベーターで下降中。

エレベーターで旧市街へ降りて、城山を見上げたところ。

***

城山から旧市街を見渡すと、ムーア川の岸辺に実におもしろい建物があるのがわかる。あの「なまこ」の化け物は何?

拡大

これは、現代美術館。

あえて旧市街の建物と違えたデザインになっているが、これはこれでなかなか面白い。また、訪問できる機会をつくろうと思います。

かつては山上を埋め尽くす下の絵のような要塞があった。

この山上の要塞は1809年ナポレオンとオーストリアが手を結んだ際、後々フランスの脅威にならないように取り壊されてしまった。

現在は時計塔と鐘楼が残されているだけだ。

上記の絵にも小さく描かれている。

この時計塔は市民が懇願し買い取る事で残された。

町の人々に少しでも時間が見えやすいように、文字盤が中心よりも旧市街にむかってずらして取り付けられているのが分かるだろうか。

もともと1265年には城壁で一番高い塔があった記録がある。

1560年に木製の小塔が付け加えられ、時計は1712年設置。

設置当初は時間を示す長針しかなかったのだそうだ。それで充分というライフスタイルの時代だったのだろう。

もうひとつ残されている塔は鐘楼。

34メートル高の八角形。内部には1587年にグラーツで鋳造されたLIESLと呼ばれる巨大な鐘がとりつけられている。直径二メートル近く、重さは4632キロにもなるそうな。

近くにはもともと城の地下室だった場所が、現代では劇場になっている。

近代まで監獄に使われており、かつての独房がBOX席であります。

高さ20メートルの壁を擁する要塞。厚さ6メートルの壁を持つ。

この地下は牢として長く使われていて、入ったらまず出られない場所だった。

十六世紀、プロテスタント思想を問題視されて投獄された司祭が、奇跡的に解放されて出てきた後に座った石の椅子がこれ。

長い間「出られるように」とだけ思い続けていた彼は、次の瞬間、この椅子のうしろの崖から身を投げたのだそうだ。それ以来「願いの叶う椅子」とされている。究極の願いが叶った後、人はもう死ぬしかないのでしょうか。

**

シュロスベルグ=城山には、19世紀から簡単に登れるケーブルカーが設置されている。鐘楼のところへ到着する。

近年は時計塔の近くにも80セントで利用できるエレベーターが登場した。これ、とてもベンリです。岩の中を透明なエレベーターで下降中。

エレベーターで旧市街へ降りて、城山を見上げたところ。

***

城山から旧市街を見渡すと、ムーア川の岸辺に実におもしろい建物があるのがわかる。あの「なまこ」の化け物は何?

拡大

これは、現代美術館。

あえて旧市街の建物と違えたデザインになっているが、これはこれでなかなか面白い。また、訪問できる機会をつくろうと思います。

1 - 5件目まで(7件中)