記事一覧

1 - 2件目まで(2件中)

リーガの旧市街にある「ピエネネ」という可愛いお店で、石鹸作り体験が出来るというので《手造の旅》に組み込んでみた。自分の手を動かしたものは、しっかり記憶される。

「ピエネネ」とはラトヴィア語で「たんぽぽ」の意味、内装もこんな。

売っている品々はこんな

女性ばかりで運営されている、開店して二年経たないお店。

我々十人でちょうどぐらいの小さなスペースに、石鹸作りのセットが用意されていた。これらでいろいろな香り・色をつける。

ラベンダーやローズなどと共にクローブ、シナモンなどもある。さらに黄色いのはクミンだ。カレー風味の石鹸?と思って避けた人が多かったのだが、実はこれがいちばんきれいにできた。

熱い石鹸溶液が配られ、そこに好みで混ぜる。

思うよりも早く固まるのでもう一度温めなおしたりしたけど、これは色を悪くしたようである。

思うよりも早く固まるのでもう一度温めなおしたりしたけど、これは色を悪くしたようである。

二回めはわりにきれいに型にはいった。

夜には完成品がホテルにとどけられる。ふむ、黄色のクミンがきれいです。

ベリーの赤色はあまりきれいに出なかったなぁ…次はもっときれいにできそな気がします。

ベリーの赤色はあまりきれいに出なかったなぁ…次はもっときれいにできそな気がします。

スタッフの方々、分かりやすい英語で説明してくださいます。ありがとうございました!

「ピエネネ」とはラトヴィア語で「たんぽぽ」の意味、内装もこんな。

売っている品々はこんな

女性ばかりで運営されている、開店して二年経たないお店。

我々十人でちょうどぐらいの小さなスペースに、石鹸作りのセットが用意されていた。これらでいろいろな香り・色をつける。

ラベンダーやローズなどと共にクローブ、シナモンなどもある。さらに黄色いのはクミンだ。カレー風味の石鹸?と思って避けた人が多かったのだが、実はこれがいちばんきれいにできた。

熱い石鹸溶液が配られ、そこに好みで混ぜる。

思うよりも早く固まるのでもう一度温めなおしたりしたけど、これは色を悪くしたようである。

思うよりも早く固まるのでもう一度温めなおしたりしたけど、これは色を悪くしたようである。二回めはわりにきれいに型にはいった。

夜には完成品がホテルにとどけられる。ふむ、黄色のクミンがきれいです。

ベリーの赤色はあまりきれいに出なかったなぁ…次はもっときれいにできそな気がします。

ベリーの赤色はあまりきれいに出なかったなぁ…次はもっときれいにできそな気がします。スタッフの方々、分かりやすい英語で説明してくださいます。ありがとうございました!

- ゲディミナス城へ登ろう

-

エリア:

- ヨーロッパ>リトアニア>ビリニュス

- テーマ:観光地 世界遺産 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2013/10/11 11:21

- コメント(0)

リトアニアの現首都ヴィリニュスの街は、この城からはじまった。小さなケーブルカーでちょっと上がるだけで視覚的にもそれがよく理解できる。

十月に入り、観光客はぐっと少なくなっているが、ちょうど紅葉真っ盛り。

この丘は14世紀はじめに人工的に建設されたものだ。下から見上げた時よりもさほど大きく感じられない。かつてはもっとたくさん建物があったのだろうが、再建されているのは一部である。

となりにもう一つ、三つの十字架のある丘が見える。※フランチェスコ派修道士殉教の地

こちらは自然の丘で、城の展示によれば、この城塞以前に木造の塀にかこまれた古い街があった。発掘もされている。

丘へ登るのとは別に入場料がかかるが、塔内部へ登っていくと

かつてのこの場所のモデルがある。

より古い時代のものを見ると、現在のカテドラルと同じ場所にはもっと小さな教会がある。今は独立している鐘楼は古い城壁の一部であったことが分かる。

現在の教会に建て替えられた後

この丘をふくめてぐるりと水路で囲まれたヴィリニュスのより古い時代・14世紀の旧市街がここまでであった事がわかる。

当時の最大の敵はエルサレムを追われてこちらへ転進した「ドイツ騎士団」であった。まだキリスト教化していなかったリトアニアを標的に攻めていた。この丘を建設したゲディミナス大公自身もはじめは自然崇拝宗教者であった。下の写真から、この時代の自然崇拝神殿の跡を白く区別できるようにしてある場所が判別できるだろうか。

ゲディミナスは「ドイツ騎士団」と和睦するために洗礼を受けキリスト教者になったが、騎士団は攻めるのを止めはしなかった。騎士が身に着けていた鎧は当時のリトアニア人を驚かせたらしく、彼らを「ヴォーケートス」と呼んだ。「ヴォー」は「とても」、「ケートス」は「キェトゥス」=「固い」、の意味である。

**

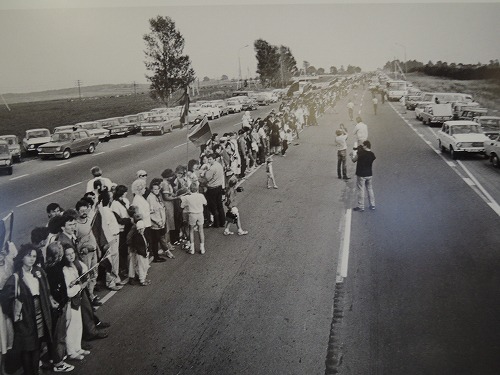

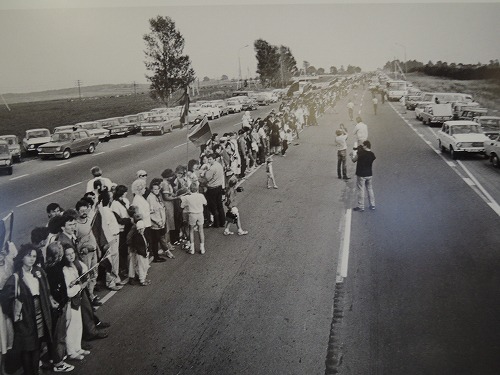

城塞の最上階に「人間の鎖」の展示があった。 当時のビデオも見せてくれる。

当時のビデオも見せてくれる。

1989年にバルト三国の独立を求めてリトアニアの首都ヴィリニュスからエストニアの首都タリンまで人々が手をつないで平和的な示威行動をした事件である。

8月23日は、五十年前に独ソ不可侵条約が結ばれ、その秘密条項によってバルト三国がソ連のものとされた日である。

五百キロにもおよぶ距離を百万とも二百万ともいわれる人々が繋いだ。これは確かにユネスコの「世界記憶遺産」に登録される価値がある出来事である。

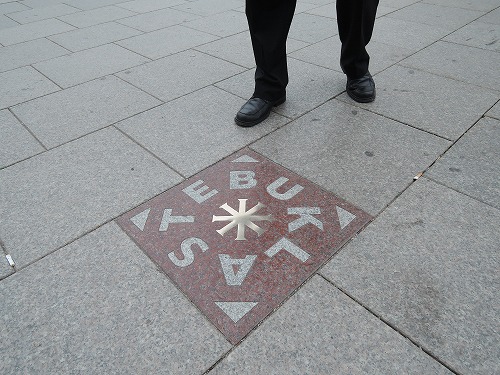

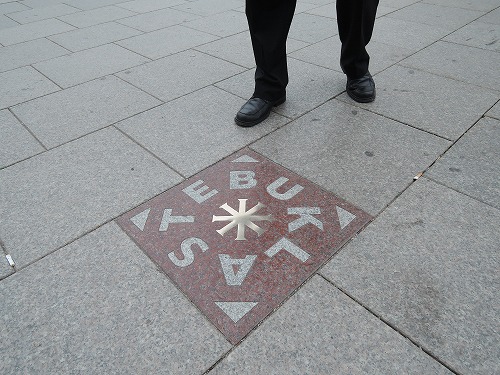

起点となったヴィリニュスの大聖堂前には、「STEBUKLAS」=リトアニア語で「奇跡」と記されたプレートがはめ込まれている。

このアイデアのもとになったと思われるのが、前年1988年にバルト海の環境を守ろうとアピールするために、バルト海を囲む「人間の鎖」企画だったと思われる。下記のHPの項目3にそのことが少し言及されている。

http://jp.mfa.lt/index.php?1431368471

***

この城塞訪問、眺めだけでない価値があった。下りは紅葉真っ盛りの中旧市街へ向かって歩いていこう。

十月に入り、観光客はぐっと少なくなっているが、ちょうど紅葉真っ盛り。

この丘は14世紀はじめに人工的に建設されたものだ。下から見上げた時よりもさほど大きく感じられない。かつてはもっとたくさん建物があったのだろうが、再建されているのは一部である。

となりにもう一つ、三つの十字架のある丘が見える。※フランチェスコ派修道士殉教の地

こちらは自然の丘で、城の展示によれば、この城塞以前に木造の塀にかこまれた古い街があった。発掘もされている。

丘へ登るのとは別に入場料がかかるが、塔内部へ登っていくと

かつてのこの場所のモデルがある。

より古い時代のものを見ると、現在のカテドラルと同じ場所にはもっと小さな教会がある。今は独立している鐘楼は古い城壁の一部であったことが分かる。

現在の教会に建て替えられた後

この丘をふくめてぐるりと水路で囲まれたヴィリニュスのより古い時代・14世紀の旧市街がここまでであった事がわかる。

当時の最大の敵はエルサレムを追われてこちらへ転進した「ドイツ騎士団」であった。まだキリスト教化していなかったリトアニアを標的に攻めていた。この丘を建設したゲディミナス大公自身もはじめは自然崇拝宗教者であった。下の写真から、この時代の自然崇拝神殿の跡を白く区別できるようにしてある場所が判別できるだろうか。

ゲディミナスは「ドイツ騎士団」と和睦するために洗礼を受けキリスト教者になったが、騎士団は攻めるのを止めはしなかった。騎士が身に着けていた鎧は当時のリトアニア人を驚かせたらしく、彼らを「ヴォーケートス」と呼んだ。「ヴォー」は「とても」、「ケートス」は「キェトゥス」=「固い」、の意味である。

**

城塞の最上階に「人間の鎖」の展示があった。

当時のビデオも見せてくれる。

当時のビデオも見せてくれる。1989年にバルト三国の独立を求めてリトアニアの首都ヴィリニュスからエストニアの首都タリンまで人々が手をつないで平和的な示威行動をした事件である。

8月23日は、五十年前に独ソ不可侵条約が結ばれ、その秘密条項によってバルト三国がソ連のものとされた日である。

五百キロにもおよぶ距離を百万とも二百万ともいわれる人々が繋いだ。これは確かにユネスコの「世界記憶遺産」に登録される価値がある出来事である。

起点となったヴィリニュスの大聖堂前には、「STEBUKLAS」=リトアニア語で「奇跡」と記されたプレートがはめ込まれている。

このアイデアのもとになったと思われるのが、前年1988年にバルト海の環境を守ろうとアピールするために、バルト海を囲む「人間の鎖」企画だったと思われる。下記のHPの項目3にそのことが少し言及されている。

http://jp.mfa.lt/index.php?1431368471

***

この城塞訪問、眺めだけでない価値があった。下りは紅葉真っ盛りの中旧市街へ向かって歩いていこう。

1 - 2件目まで(2件中)