記事一覧

1 - 2件目まで(2件中)

- ツェルマットの隠れリゾートでディナーを

-

エリア:

- ヨーロッパ>スイス>ツェルマット

- テーマ:ホテル・宿泊 グルメ

- 投稿日:2012/11/07 23:47

- コメント(0)

十月下旬、観光客の少ない静かなツェルマット。

昼間、白銀のマッターホルンを堪能した夜、こんなホテルのダイニングでのディナーはいかが?

ホテルの名前「OMNIA」と書かれているのが読める。ツェルマットの中心から遠くはない。岩をくりぬいて、ここまで上がってくる専用のエレベーターがあるので便利。通常のパッケージ団体は入ってこないホテルである。

我々旅倶楽部で秋のスイスを企画し、ツェルマットに二泊することにしたが、正直この時期には多くの観光客相手のレストランは閉めてしまっていた。

現地のガイドさんが、「以前一度行って気になっているホテルがあるのです」とお勧めくださり、コンタクトして夕食をアレンジできた特別な今回である。

まずはアミューズ

ローストビーフと薄い揚げた生地にクリームを巻き込んだもの、だったと記憶している。

このどっしりしっかりした石のテーブルが素晴らしい。このテーブルを四つ組み合わせて、我々十六人がちょうどゆったり座れるテーブルをつくってくれていた。前日の下見の時には「ちょっとむずかしいですね」と言われていたので、さらに嬉しくなった。

パンは六種類ぐらいあった。黒いものはゴマ?と訊いたら、「タコです」と言われた。

●前菜は三つのコース共違ったものが出された。

○二種類のチキン、この緑色のソースはなんだと思われます?

わさびとRas el Hanout(ラ・エル・アヌゥ/ラゼラヌゥ)スパイス⇒(アラビア語。これ自体三十種類のスパイスを混ぜたもの)を混ぜたもの。

○パンプキンスープとオレンジのラビオリ

メニューを見ても、どんなものが出てくるのか想像できなかった。見ても、どんな味か想像できなかった。

ラビオリの生地を軽く揚げたものには、たぶんオレンジの皮が練りこんである。オレンジの香りと味わいが、甘すぎないパンプキンのスープと実によく合っている。

個人的にはパンプキンスープはどれも味が想像できてしまうようで好きでもなかったが、これは、この皿は、今夜の一番だったかもしれない。

●タルボット(ヒラメ)にフォアグラ乗せ

日本語でヒラメというとこんな身ではないが、英語でタルボットになると、体長五十センチにもなる巨大・肉厚な魚を指している。淡白な白身とこってりのフォアグラのコンビです。

●イノシシ肉と季節の野菜

●シカ肉とトリュフ、秋野菜

ジビエの季節。これらはやっぱり赤ワインと一緒に楽しむと、より美味しくなる。

●洋梨を薄くスライスして洋梨のムースにさしてある

●スイスチョコレート盛り合わせ

●ベリーとアイスクリーム

お皿はカンバスですね

最後にお茶と一緒に、こんな楽しいお楽しみがついてきた。

事前に担当者とよく打ち合わせをしてメニューを決め、それをゆっくり残さず食べる用意(お腹減らしておくこと)をしてくる事。この静かなホテルの雰囲気に溶け込んで、雪のツェルマットでの美味しい夜でした。

昼間、白銀のマッターホルンを堪能した夜、こんなホテルのダイニングでのディナーはいかが?

ホテルの名前「OMNIA」と書かれているのが読める。ツェルマットの中心から遠くはない。岩をくりぬいて、ここまで上がってくる専用のエレベーターがあるので便利。通常のパッケージ団体は入ってこないホテルである。

我々旅倶楽部で秋のスイスを企画し、ツェルマットに二泊することにしたが、正直この時期には多くの観光客相手のレストランは閉めてしまっていた。

現地のガイドさんが、「以前一度行って気になっているホテルがあるのです」とお勧めくださり、コンタクトして夕食をアレンジできた特別な今回である。

まずはアミューズ

ローストビーフと薄い揚げた生地にクリームを巻き込んだもの、だったと記憶している。

このどっしりしっかりした石のテーブルが素晴らしい。このテーブルを四つ組み合わせて、我々十六人がちょうどゆったり座れるテーブルをつくってくれていた。前日の下見の時には「ちょっとむずかしいですね」と言われていたので、さらに嬉しくなった。

パンは六種類ぐらいあった。黒いものはゴマ?と訊いたら、「タコです」と言われた。

●前菜は三つのコース共違ったものが出された。

○二種類のチキン、この緑色のソースはなんだと思われます?

わさびとRas el Hanout(ラ・エル・アヌゥ/ラゼラヌゥ)スパイス⇒(アラビア語。これ自体三十種類のスパイスを混ぜたもの)を混ぜたもの。

○パンプキンスープとオレンジのラビオリ

メニューを見ても、どんなものが出てくるのか想像できなかった。見ても、どんな味か想像できなかった。

ラビオリの生地を軽く揚げたものには、たぶんオレンジの皮が練りこんである。オレンジの香りと味わいが、甘すぎないパンプキンのスープと実によく合っている。

個人的にはパンプキンスープはどれも味が想像できてしまうようで好きでもなかったが、これは、この皿は、今夜の一番だったかもしれない。

●タルボット(ヒラメ)にフォアグラ乗せ

日本語でヒラメというとこんな身ではないが、英語でタルボットになると、体長五十センチにもなる巨大・肉厚な魚を指している。淡白な白身とこってりのフォアグラのコンビです。

●イノシシ肉と季節の野菜

●シカ肉とトリュフ、秋野菜

ジビエの季節。これらはやっぱり赤ワインと一緒に楽しむと、より美味しくなる。

●洋梨を薄くスライスして洋梨のムースにさしてある

●スイスチョコレート盛り合わせ

●ベリーとアイスクリーム

お皿はカンバスですね

最後にお茶と一緒に、こんな楽しいお楽しみがついてきた。

事前に担当者とよく打ち合わせをしてメニューを決め、それをゆっくり残さず食べる用意(お腹減らしておくこと)をしてくる事。この静かなホテルの雰囲気に溶け込んで、雪のツェルマットでの美味しい夜でした。

- ベルン駅の巨大クリストフォロス像

-

エリア:

- ヨーロッパ>スイス>ベルン

- テーマ:街中・建物・景色 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2012/11/06 20:14

- コメント(0)

スイスの首都・ベルン中央駅地下で、突然巨大な顔に出会った。

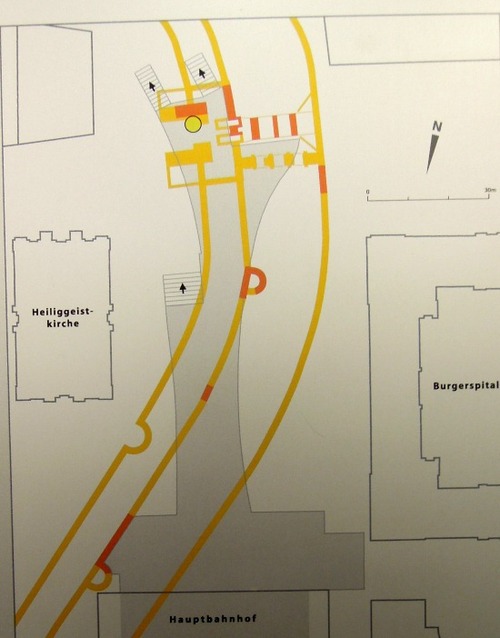

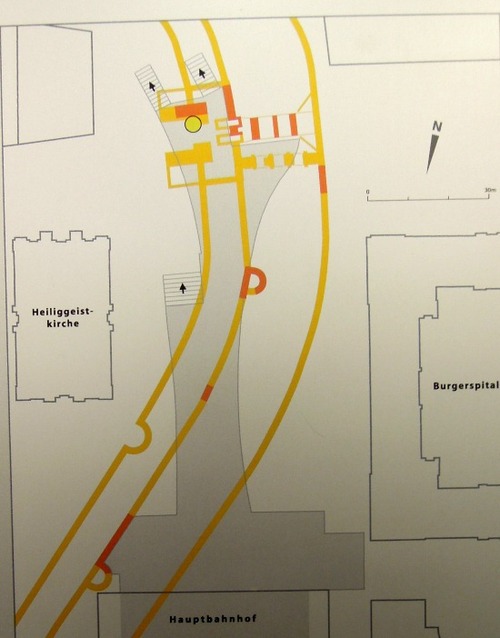

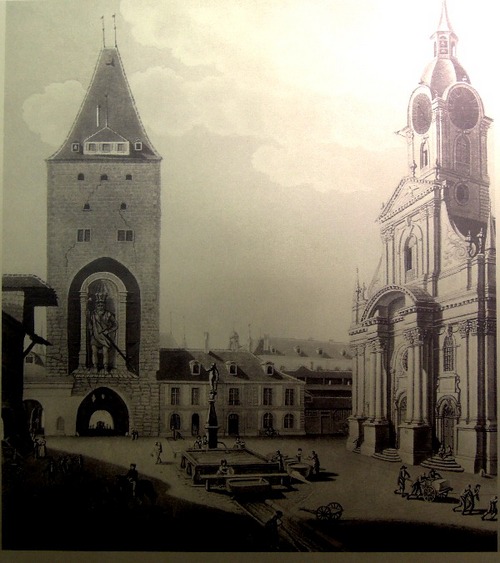

十九世紀に駅が建設されるまでこの場所には下図のように城壁があった。黄色が城壁。灰色が現在の駅である。左に後述する教会がある。

その城壁を守っていた木造の頭部がこれなのだ。

頭だけでこんなに大きい、全身10メートルに達したと言われている。

14世紀に建設された城壁は15世紀に増強され、この場所にはクリストッフェル塔と呼ばれる高さ55メートルに達する城門が出現した。

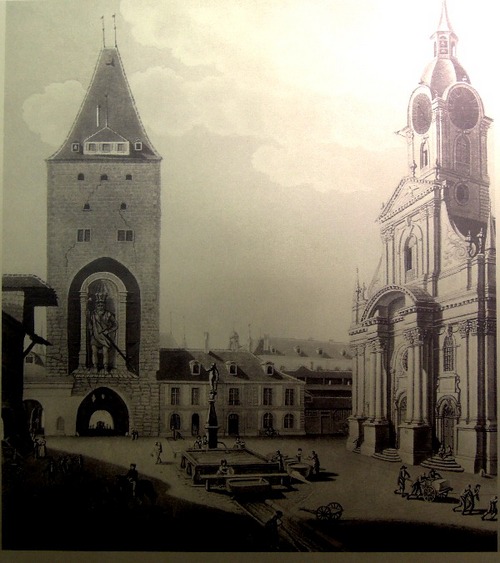

1818年頃の様子を再現した図↓

ここにはめ込まれていたのがこの巨像。

この巨人は何者か?もともとはラインの渡し守・聖人クリストフォロスとしてつくられた。肩にキリストを載せて川を渡ったという逸話から手には杖を持っていた。再現した像がベルン歴史博物館にある。

上記二つの再現図・再現像の肩にキリストが居ないのはなぜか?

それは、1528年の宗教改革による。華美な装飾を罪悪とみなしたプロテスタントは、大聖堂内の30にも及ぶ祭壇を破壊。

カソリックの「聖人」というものを敵視し、このクリストフォロスも旧約聖書に登場するゴリアテとみなされた。ま、この時破壊されなかっただけ幸運ではある。

その後、この木造の像は三百五十年もの年月を生き延びていた。鉄道駅建設によって塔と共に破壊されるのを惜しんだベルンの人々は多かった。投票の結果はしかし、415対411で、取り壊し賛成派が勝利。

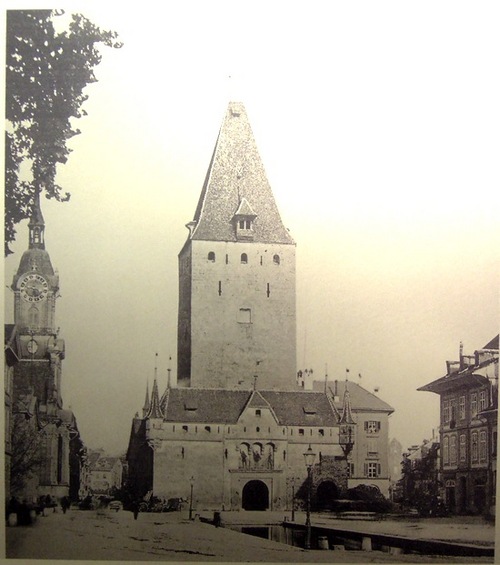

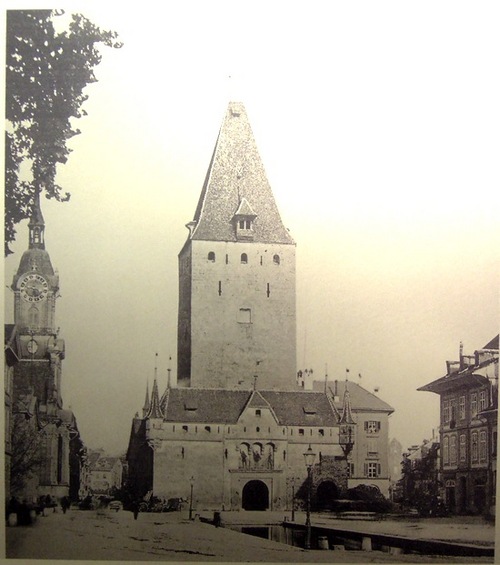

取り壊し直前1865年の様子が写真に残されている。これはクリストッフェル門を外側から写している。逆側を撮っていればクリストフォロスが写っていただろうに、残念。

この写真左端に写っている精霊教会を市内方向から写すとこんなかんじ

巨像はその顔の部分と足先・手の先だけを博物館に残し、全身は貧しい人々へ薪として与えられたという。博物館へいくと、真っ先に出迎えてくれた。

色は風雪で全く失くなっているけれど、本物の迫力はすごい。

南ドイツ後期ゴシックの名匠リーメンシュナイダーの影響をうけた、ニュルンベルグのアルブレヒトという人物の手になると言われている。

足の部分は地下階へ降りたところにある。

こちらの方には色がしっかり付いているのは何故なのだろう?

こちらの方には色がしっかり付いているのは何故なのだろう?

ニュルンベルグのアルブレヒトは、15世紀後半から16世紀にかけて、ベルンを代表する彫刻家の一人と言われたそうだ。大聖堂の洗礼盤はかわいいライオンちゃんが覗いている。

拡大図はこちらから

http://komatsusin.hopto.org/koma/modules/iDiary/index.php?mode=show&date=20121103

上を見上げた。このゴシック天井のキーストーンの一つに、アルブレヒトが刻んだという聖アンドレがあると教会の説明にあるのですが・・・ちょっと見えません。

宗教改革で破壊された祭壇にあったとされる司教像の頭部が、大聖堂のテラスを発掘して見つかった。んんん、なるほおど、アルブレヒトが卓越したニュルンベルクの石工マイスターたちの伝統を受け継いでいるのがよくわかる。

十九世紀に駅が建設されるまでこの場所には下図のように城壁があった。黄色が城壁。灰色が現在の駅である。左に後述する教会がある。

その城壁を守っていた木造の頭部がこれなのだ。

頭だけでこんなに大きい、全身10メートルに達したと言われている。

14世紀に建設された城壁は15世紀に増強され、この場所にはクリストッフェル塔と呼ばれる高さ55メートルに達する城門が出現した。

1818年頃の様子を再現した図↓

ここにはめ込まれていたのがこの巨像。

この巨人は何者か?もともとはラインの渡し守・聖人クリストフォロスとしてつくられた。肩にキリストを載せて川を渡ったという逸話から手には杖を持っていた。再現した像がベルン歴史博物館にある。

上記二つの再現図・再現像の肩にキリストが居ないのはなぜか?

それは、1528年の宗教改革による。華美な装飾を罪悪とみなしたプロテスタントは、大聖堂内の30にも及ぶ祭壇を破壊。

カソリックの「聖人」というものを敵視し、このクリストフォロスも旧約聖書に登場するゴリアテとみなされた。ま、この時破壊されなかっただけ幸運ではある。

その後、この木造の像は三百五十年もの年月を生き延びていた。鉄道駅建設によって塔と共に破壊されるのを惜しんだベルンの人々は多かった。投票の結果はしかし、415対411で、取り壊し賛成派が勝利。

取り壊し直前1865年の様子が写真に残されている。これはクリストッフェル門を外側から写している。逆側を撮っていればクリストフォロスが写っていただろうに、残念。

この写真左端に写っている精霊教会を市内方向から写すとこんなかんじ

巨像はその顔の部分と足先・手の先だけを博物館に残し、全身は貧しい人々へ薪として与えられたという。博物館へいくと、真っ先に出迎えてくれた。

色は風雪で全く失くなっているけれど、本物の迫力はすごい。

南ドイツ後期ゴシックの名匠リーメンシュナイダーの影響をうけた、ニュルンベルグのアルブレヒトという人物の手になると言われている。

足の部分は地下階へ降りたところにある。

こちらの方には色がしっかり付いているのは何故なのだろう?

こちらの方には色がしっかり付いているのは何故なのだろう?ニュルンベルグのアルブレヒトは、15世紀後半から16世紀にかけて、ベルンを代表する彫刻家の一人と言われたそうだ。大聖堂の洗礼盤はかわいいライオンちゃんが覗いている。

拡大図はこちらから

http://komatsusin.hopto.org/koma/modules/iDiary/index.php?mode=show&date=20121103

上を見上げた。このゴシック天井のキーストーンの一つに、アルブレヒトが刻んだという聖アンドレがあると教会の説明にあるのですが・・・ちょっと見えません。

宗教改革で破壊された祭壇にあったとされる司教像の頭部が、大聖堂のテラスを発掘して見つかった。んんん、なるほおど、アルブレヒトが卓越したニュルンベルクの石工マイスターたちの伝統を受け継いでいるのがよくわかる。

1 - 2件目まで(2件中)