記事一覧

1 - 2件目まで(2件中)

- バーゼル「舌の王様」

-

エリア:

- ヨーロッパ>スイス>バーゼル

- テーマ:歴史・文化・芸術

- 投稿日:2011/12/28 10:29

- コメント(1)

バーゼルを流れるライン川沿いに「舌の王様」と呼ばれる変わった面像がある。

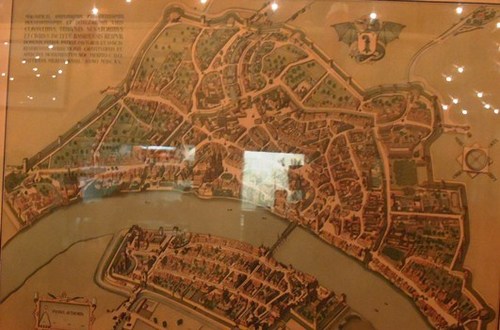

バーゼルはライン川をはさんで「都市バーゼル」と「地方バーゼル」の二つの準州に分かれている。この「あっかんべ」は「都市バーゼル」側にあり、「地方バーゼル」側を侮蔑する意味で設置されたとされている。

しかし、なぜ同じバーゼルの町でそんな仲たがいが生じてしまったのか、ずっと疑問に思っていた。この面像のある店に行って、もう少しだけその理由がみえてきた。

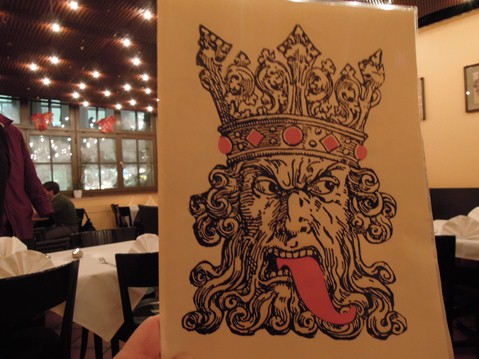

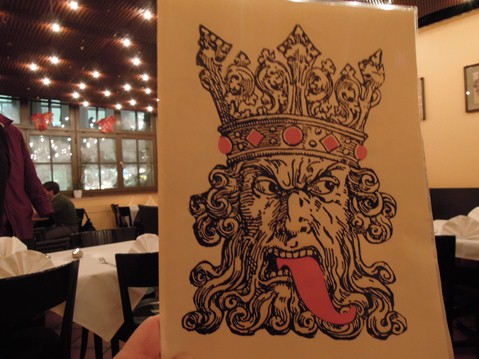

面像のある建物の一階はその名も「舌の王様」という名前のレストランになっている。メニューの表紙がこれ。

この店はいろんなところに「舌の王様」が登場する。

グラスまで

コースターもこの二種類のビール用に

左のものは「フィッシャー」と書かれているが、アルザスのビール会社とおなじものなのだろうか?

クリスマス時期だけのビールをいただきました。

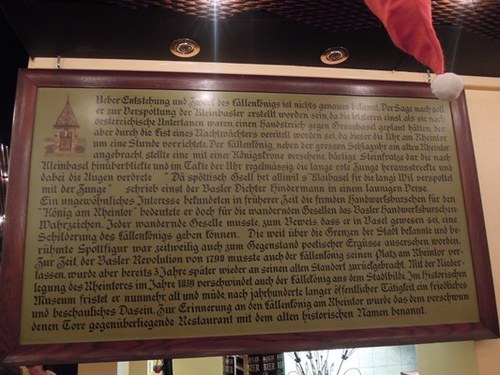

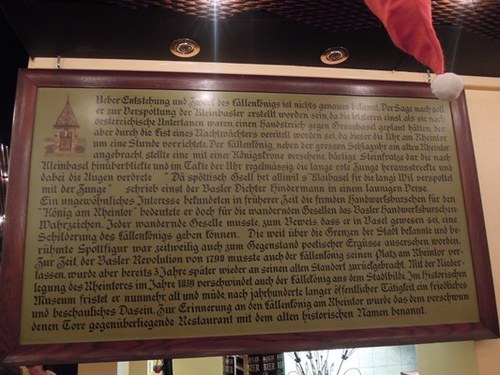

店に「舌の王様」の由来が読みにくい文字で掲げられていた。 後日、何とか翻訳していただいたところを要約すると・・・

後日、何とか翻訳していただいたところを要約すると・・・

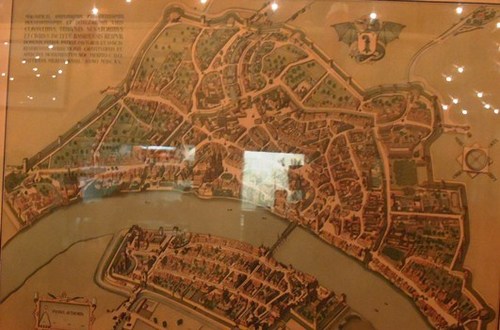

「その昔、クラインバーゼル(「地方バーゼル」の事、後出の地図でもわかるように、当時の旧市街ライン川の対岸は小さかったのでこう呼ばれた)の人々はオーストリアの支配下にあり、グロースバーゼル(=「都市バーゼル」に対する奇襲攻撃を計画していた。」

「しかしながらその計画は、夜警がライン塔の時計を1時間早めるという策略によって無に帰せしめれた。(このあたり具体的にどのような策略がなされたのかは書かれていない)」

「その後、グロースバーセルの人々が、古いライン塔にある大きな時計の隣にレーレ王のマスク、王冠、ひげを取り付けた。(看板の左上に小さく載せられている図版のもの)」

「このマスクはひげを生やしたしかめっ面をしていて、クライン・バーゼルを見やり、定期的な時計の拍子に合わせ、赤い舌を付き出し、目玉ををぐるぐるまわしていた。(店の前に現在取り付けられている電動の別の面像が動いていたのは、これを表していたのか!やっとわかった)」

「レーレ王のマスクは1640年に作られた。15秒ごとに目玉が動く。赤い舌は10cmも伸びる。」

「ライン塔のレーレ王」は外国の若い手工業者から非常に興味を持たれた。

それはバーゼルの若手季節手工業者のシンボルともなった。季節労働職人はみなレーレ王のマスクについて説明することにより、バーゼルを訪れたことを証明できるのであった。(★かつてドイツの職人は遍歴修行をするならわしがあり、その際に各土地に本当に行ったことを証明するために、それぞれの町に『知るべきこと』があったときいている。「舌の王様」もまたそういったもののひとつだったのかもしれない」

「レーレ王は都市域を越えて広く知られるようになり、この有名な「嘲笑フィギュア」はときには詩人の書くポエムの中にも登場した。

1798年からのバーゼル革命時(つまりフランス革命の余波)、レーレ王のマスクもライン塔を去らなければならなかった。しかし3年後には再び元の位置に戻された。

1839年にライン塔が壊されたとき、レーレ王のマスクは再度都市から姿を消したが、オリジナルのレーレ王マスクは今日、歴史博物館の中に展示されている。(これ、実物を見てみたいですが、今回2011年12月の訪問時には果たせなかった)」

「そしてレストラン『レーレ王』は現在、元ライン塔の反対側にある。(元のライン塔の場所がどこだったのか、次回確認しようと思います)」

バーゼルはライン川をはさんで「都市バーゼル」と「地方バーゼル」の二つの準州に分かれている。この「あっかんべ」は「都市バーゼル」側にあり、「地方バーゼル」側を侮蔑する意味で設置されたとされている。

しかし、なぜ同じバーゼルの町でそんな仲たがいが生じてしまったのか、ずっと疑問に思っていた。この面像のある店に行って、もう少しだけその理由がみえてきた。

面像のある建物の一階はその名も「舌の王様」という名前のレストランになっている。メニューの表紙がこれ。

この店はいろんなところに「舌の王様」が登場する。

グラスまで

コースターもこの二種類のビール用に

左のものは「フィッシャー」と書かれているが、アルザスのビール会社とおなじものなのだろうか?

クリスマス時期だけのビールをいただきました。

店に「舌の王様」の由来が読みにくい文字で掲げられていた。

後日、何とか翻訳していただいたところを要約すると・・・

後日、何とか翻訳していただいたところを要約すると・・・「その昔、クラインバーゼル(「地方バーゼル」の事、後出の地図でもわかるように、当時の旧市街ライン川の対岸は小さかったのでこう呼ばれた)の人々はオーストリアの支配下にあり、グロースバーゼル(=「都市バーゼル」に対する奇襲攻撃を計画していた。」

「しかしながらその計画は、夜警がライン塔の時計を1時間早めるという策略によって無に帰せしめれた。(このあたり具体的にどのような策略がなされたのかは書かれていない)」

「その後、グロースバーセルの人々が、古いライン塔にある大きな時計の隣にレーレ王のマスク、王冠、ひげを取り付けた。(看板の左上に小さく載せられている図版のもの)」

「このマスクはひげを生やしたしかめっ面をしていて、クライン・バーゼルを見やり、定期的な時計の拍子に合わせ、赤い舌を付き出し、目玉ををぐるぐるまわしていた。(店の前に現在取り付けられている電動の別の面像が動いていたのは、これを表していたのか!やっとわかった)」

「レーレ王のマスクは1640年に作られた。15秒ごとに目玉が動く。赤い舌は10cmも伸びる。」

「ライン塔のレーレ王」は外国の若い手工業者から非常に興味を持たれた。

それはバーゼルの若手季節手工業者のシンボルともなった。季節労働職人はみなレーレ王のマスクについて説明することにより、バーゼルを訪れたことを証明できるのであった。(★かつてドイツの職人は遍歴修行をするならわしがあり、その際に各土地に本当に行ったことを証明するために、それぞれの町に『知るべきこと』があったときいている。「舌の王様」もまたそういったもののひとつだったのかもしれない」

「レーレ王は都市域を越えて広く知られるようになり、この有名な「嘲笑フィギュア」はときには詩人の書くポエムの中にも登場した。

1798年からのバーゼル革命時(つまりフランス革命の余波)、レーレ王のマスクもライン塔を去らなければならなかった。しかし3年後には再び元の位置に戻された。

1839年にライン塔が壊されたとき、レーレ王のマスクは再度都市から姿を消したが、オリジナルのレーレ王マスクは今日、歴史博物館の中に展示されている。(これ、実物を見てみたいですが、今回2011年12月の訪問時には果たせなかった)」

「そしてレストラン『レーレ王』は現在、元ライン塔の反対側にある。(元のライン塔の場所がどこだったのか、次回確認しようと思います)」

- ストラスブール大聖堂を担ぐひと

-

エリア:

- ヨーロッパ>フランス>ストラスブール

- テーマ:観光地 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2011/12/23 14:58

- コメント(0)

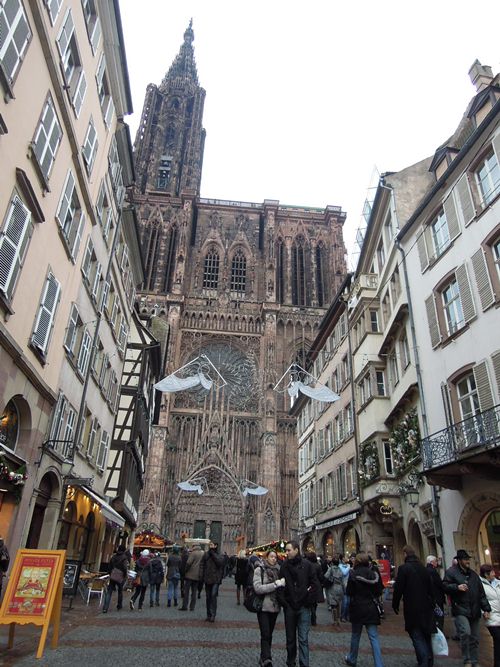

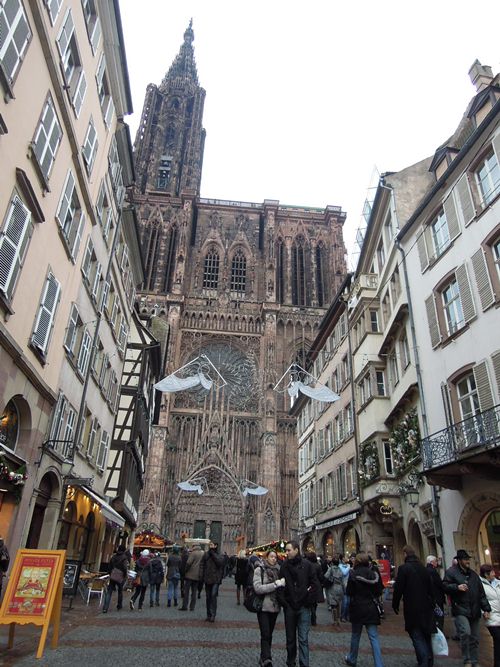

アルザスの首都、ストラスブールには、かつてヨーロッパ一高かった時もあるほどの歴史ある大聖堂がある。

何度目かに訪れた時、いつもはドイツ人の案内をしているというガイドさんが、はじめて見せてくれたのが、この「大聖堂を担ぐ人」。ちょっとわかりにくい場所にあるし、それを示す案内板なども全くない。

「ほら、ここ!この人が支えているから大聖堂は倒れないんですよ」と英語で言うと、「あ、おもしろぉい!」とみんな写真を撮っている。

しかし、これ、大聖堂がもともと建設された時からあったものなのか?それにしては人間の表現が新しくて流麗すぎるのじゃない? さらに詳しい内容をきいてみると、やはり19世紀にここに加えられたものであった。

19世紀に大聖堂の各所が老朽化して修復が必要になって、大規模な改修工事をした際、ドイツの職人の伝統的習慣に沿って、このまじないの小像をはめ込んだのだそうだ。

そうか、普仏戦争でフランスが敗れた1871年から、第一次大戦でドイツが敗れる1918年まで、ここストラスブールはドイツ領だったのであります。

何度目かに訪れた時、いつもはドイツ人の案内をしているというガイドさんが、はじめて見せてくれたのが、この「大聖堂を担ぐ人」。ちょっとわかりにくい場所にあるし、それを示す案内板なども全くない。

「ほら、ここ!この人が支えているから大聖堂は倒れないんですよ」と英語で言うと、「あ、おもしろぉい!」とみんな写真を撮っている。

しかし、これ、大聖堂がもともと建設された時からあったものなのか?それにしては人間の表現が新しくて流麗すぎるのじゃない? さらに詳しい内容をきいてみると、やはり19世紀にここに加えられたものであった。

19世紀に大聖堂の各所が老朽化して修復が必要になって、大規模な改修工事をした際、ドイツの職人の伝統的習慣に沿って、このまじないの小像をはめ込んだのだそうだ。

そうか、普仏戦争でフランスが敗れた1871年から、第一次大戦でドイツが敗れる1918年まで、ここストラスブールはドイツ領だったのであります。

1 - 2件目まで(2件中)