記事一覧

6 - 10件目まで(100件中)

スリランカ最後の王朝の町、キャンディは高原で人造の小さな湖がある美しい街である。かつて王宮はなくなってしまったが、スリランカの仏教徒の精神的支柱である「仏歯」を納めた寺がおなじ敷地に健在。

今回、我々の宿泊したクイーンズホテルは、当時の大臣の住居があった場所にたてられたのである。

ペラデニア植物園はかつての王の庭園がもとになっているそうである。

セイロンと呼ばれた時代19世紀後半にはじめて紅茶が植えられたのもキャンディの近く。紅茶博物館を見学に行った。

★紅茶博物館と植物園の話はこちらに書きました↓

http://blog.goo.ne.jp/komatsusin/e/5fe7623d6b6dfa9fec28081e120e225e

南米から、マラカスのもとになった木

この実に種を入れてシャカシャカふったわけですな。そのまま楽器だ。

**

王宮の近くには歴史的なモニュメントがいくつもある。

このあたりの話は下記に書きました。

http://blog.goo.ne.jp/komatsusin/e/ce99c822f8e804e59b9cea7042e3f679

一日三回御開帳される仏歯をめあてに、たくさんの人があつまる。

王宮と仏歯寺についてはこちらを↓

http://blog.goo.ne.jp/komatsusin/e/7ab689720b819504d254152928085b34

http://blog.goo.ne.jp/komatsusin/e/7d6020eca9e7f0bc0f8dcf6337d01625

**

★キャンディの市場

入口

これはバナナの花!

卵は日本と同じ蔵の値段・・・ということは、こちらではかなり高い食材なのだ。

肉やさんというのは世界ではだいたいこんな感じなのです

バティック布地屋さん

キリテという甘いミルク・ティをつくってもらう

市場はどこも活気がありますね

魚屋さん

****

イギリスとそっくりの赤いポスト

今回、我々の宿泊したクイーンズホテルは、当時の大臣の住居があった場所にたてられたのである。

ペラデニア植物園はかつての王の庭園がもとになっているそうである。

セイロンと呼ばれた時代19世紀後半にはじめて紅茶が植えられたのもキャンディの近く。紅茶博物館を見学に行った。

★紅茶博物館と植物園の話はこちらに書きました↓

http://blog.goo.ne.jp/komatsusin/e/5fe7623d6b6dfa9fec28081e120e225e

南米から、マラカスのもとになった木

この実に種を入れてシャカシャカふったわけですな。そのまま楽器だ。

**

王宮の近くには歴史的なモニュメントがいくつもある。

このあたりの話は下記に書きました。

http://blog.goo.ne.jp/komatsusin/e/ce99c822f8e804e59b9cea7042e3f679

一日三回御開帳される仏歯をめあてに、たくさんの人があつまる。

王宮と仏歯寺についてはこちらを↓

http://blog.goo.ne.jp/komatsusin/e/7ab689720b819504d254152928085b34

http://blog.goo.ne.jp/komatsusin/e/7d6020eca9e7f0bc0f8dcf6337d01625

**

★キャンディの市場

入口

これはバナナの花!

卵は日本と同じ蔵の値段・・・ということは、こちらではかなり高い食材なのだ。

肉やさんというのは世界ではだいたいこんな感じなのです

バティック布地屋さん

キリテという甘いミルク・ティをつくってもらう

市場はどこも活気がありますね

魚屋さん

****

イギリスとそっくりの赤いポスト

- スリランカの城塞都市、ゴールを歩く

-

エリア:

- アジア>スリランカ>ゴール

- テーマ:街中・建物・景色 世界遺産 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2015/02/07 17:18

- コメント(0)

スリランカの南西海岸は日本の冬場にちょうど乾季。

城壁に囲まれたゴールの町は、俯瞰写真をひと目見たときから訪れたいと思っていた。伝説では、紀元前10世紀ソロモン王が交易していたタルシシュの港がここだともいう。

この町で、いやスリランカでも屈指の最高のホテルアマンガラへチェックインし、夕方までまだ間がある午後の町を歩き始めた。※アマンガラについてはまた別のところに書きます。

日が良いらしく、そこここで新婚さんが写真撮影をしているのにであう。

スター要塞からのパノラマ

新市街の巨大な市庁舎と19世紀あたりとおぼしき教会

白い建物はオランダ時代の火薬工場・倉庫で、現在は軍の管理下にある建物だとか

白い建物はオランダ時代の火薬工場・倉庫で、現在は軍の管理下にある建物だとか

イギリスが建設した時計塔

イギリスが建設した時計塔

バスに乗ってすぐにフラッグ要塞に着く。イギリスの建設した灯台があるユトレヒト要塞もすぐ近く。

ここで客待ちをしていた刺青いっぱいの男性が「2000Rpでここから飛び込むよ」と売り込みにきた。

ここで客待ちをしていた刺青いっぱいの男性が「2000Rpでここから飛び込むよ」と売り込みにきた。

観光化したといっても、まだまだ素朴な美しい街並みが残っている。こういう雰囲気があるうちに来られてよかった(^^)

18世紀オランダ語のプレートがはまった壊れた倉庫?も

18世紀オランダ語のプレートがはまった壊れた倉庫?も

ポルトガル時代からの広場にやってきた。この巨木はそのころからあるのかしらん 隅のブラック・フォート=現在の警察署の古い城壁がポルトガル時代1589年に建設されたものだそうだ。

隅のブラック・フォート=現在の警察署の古い城壁がポルトガル時代1589年に建設されたものだそうだ。

昔の旧市街の正門。オランダ・東インド会社の紋章は現代になってから復元してとりつけられたものにちがいない 外側にはイギリスの紋章

外側にはイギリスの紋章

夕方、ひっそりしたアマンガラのプールでひと泳ぎ

**翌朝の散歩、夕方とはまたちがう美しいインド洋

きのう夕方には閉じていた夜にだけ咲くという「サガリバナ」もまだ花をつけていた

きのう夕方には閉じていた夜にだけ咲くという「サガリバナ」もまだ花をつけていた バスで通り過ぎたところも、歩けばまた新しい発見がある。これは「イスラム・センター」と看板があった

バスで通り過ぎたところも、歩けばまた新しい発見がある。これは「イスラム・センター」と看板があった オランダ時代の病院だった建物は、2014年にショッピングアーケードとレストランがはいって改装された

オランダ時代の病院だった建物は、2014年にショッピングアーケードとレストランがはいって改装された

よく晴れた朝の光で撮影をする新婚さんに、きのうにもましてたくさん出会った

アマンガラ・ホテルのすぐまえでも

英国教会

オランダ教会

すぐ向こうに見えている建物がアマンガラ・ホテルである。小さな建物だけれどそれをむしろ快適だと感じさせてくれる。

すぐ向こうに見えている建物がアマンガラ・ホテルである。小さな建物だけれどそれをむしろ快適だと感じさせてくれる。

入ってすぐの光と風が心地よく入ってくるテラスで朝食。

スリランカの定番朝食アーッパ=HOPPERもいただきます(^^)

城壁に囲まれたゴールの町は、俯瞰写真をひと目見たときから訪れたいと思っていた。伝説では、紀元前10世紀ソロモン王が交易していたタルシシュの港がここだともいう。

この町で、いやスリランカでも屈指の最高のホテルアマンガラへチェックインし、夕方までまだ間がある午後の町を歩き始めた。※アマンガラについてはまた別のところに書きます。

日が良いらしく、そこここで新婚さんが写真撮影をしているのにであう。

スター要塞からのパノラマ

新市街の巨大な市庁舎と19世紀あたりとおぼしき教会

白い建物はオランダ時代の火薬工場・倉庫で、現在は軍の管理下にある建物だとか

白い建物はオランダ時代の火薬工場・倉庫で、現在は軍の管理下にある建物だとか イギリスが建設した時計塔

イギリスが建設した時計塔

バスに乗ってすぐにフラッグ要塞に着く。イギリスの建設した灯台があるユトレヒト要塞もすぐ近く。

ここで客待ちをしていた刺青いっぱいの男性が「2000Rpでここから飛び込むよ」と売り込みにきた。

ここで客待ちをしていた刺青いっぱいの男性が「2000Rpでここから飛び込むよ」と売り込みにきた。

観光化したといっても、まだまだ素朴な美しい街並みが残っている。こういう雰囲気があるうちに来られてよかった(^^)

18世紀オランダ語のプレートがはまった壊れた倉庫?も

18世紀オランダ語のプレートがはまった壊れた倉庫?も

ポルトガル時代からの広場にやってきた。この巨木はそのころからあるのかしらん

隅のブラック・フォート=現在の警察署の古い城壁がポルトガル時代1589年に建設されたものだそうだ。

隅のブラック・フォート=現在の警察署の古い城壁がポルトガル時代1589年に建設されたものだそうだ。

昔の旧市街の正門。オランダ・東インド会社の紋章は現代になってから復元してとりつけられたものにちがいない

外側にはイギリスの紋章

外側にはイギリスの紋章

夕方、ひっそりしたアマンガラのプールでひと泳ぎ

**翌朝の散歩、夕方とはまたちがう美しいインド洋

きのう夕方には閉じていた夜にだけ咲くという「サガリバナ」もまだ花をつけていた

きのう夕方には閉じていた夜にだけ咲くという「サガリバナ」もまだ花をつけていた バスで通り過ぎたところも、歩けばまた新しい発見がある。これは「イスラム・センター」と看板があった

バスで通り過ぎたところも、歩けばまた新しい発見がある。これは「イスラム・センター」と看板があった オランダ時代の病院だった建物は、2014年にショッピングアーケードとレストランがはいって改装された

オランダ時代の病院だった建物は、2014年にショッピングアーケードとレストランがはいって改装された

よく晴れた朝の光で撮影をする新婚さんに、きのうにもましてたくさん出会った

アマンガラ・ホテルのすぐまえでも

英国教会

オランダ教会

すぐ向こうに見えている建物がアマンガラ・ホテルである。小さな建物だけれどそれをむしろ快適だと感じさせてくれる。

すぐ向こうに見えている建物がアマンガラ・ホテルである。小さな建物だけれどそれをむしろ快適だと感じさせてくれる。入ってすぐの光と風が心地よく入ってくるテラスで朝食。

スリランカの定番朝食アーッパ=HOPPERもいただきます(^^)

スリランカ、空港近くのゲートウェイ・ガーデンホテルの朝食にて。

バッフェにはないが、注文するとアーッパAPPAというスリランカ独特のメニューがある。英語ではホッパーとも呼ばれるが、つまりは現地の呼び方をちゃんと発音できなかったからつけられた名前だろう。

これは卵をのせてエッグ・ホッパー

米粉と小麦粉とココナッツミルクを入れて練って発酵させたものを、中華鍋の様なフライパンで薄く焼く。

そこに好みのものを乗せて食べる。香辛料が効いた食事が多いなかで、自分でマイルドに味付けして食べられるのもよい。

もう一枚食べたくなって、シェフが同じように焼いているものがあったので注文にいく。

「これはアーッパですか?」と訊ねると「これはドーサ」だと返事がかえってきた。同じようにみえたが別モノで南インドのものらしい。スリランカのアーッパとちがうところは、生地にココナッツを使っていないということ。

つくりかたはクレープのよう。

豆をすりつぶした野菜入りカレーを中にいれる。

味付けに「チャツネ」とよばれるソースを。左からコリアンダーのチャツネ、ココナッツのチャツネ、オニオンのチャツネ。

コリアンダーが苦手というひとでもこれならいけそう。上品な味付けはさすがホテル。

ついつい食べ過ぎてしまう朝食です(^^)

バッフェにはないが、注文するとアーッパAPPAというスリランカ独特のメニューがある。英語ではホッパーとも呼ばれるが、つまりは現地の呼び方をちゃんと発音できなかったからつけられた名前だろう。

これは卵をのせてエッグ・ホッパー

米粉と小麦粉とココナッツミルクを入れて練って発酵させたものを、中華鍋の様なフライパンで薄く焼く。

そこに好みのものを乗せて食べる。香辛料が効いた食事が多いなかで、自分でマイルドに味付けして食べられるのもよい。

もう一枚食べたくなって、シェフが同じように焼いているものがあったので注文にいく。

「これはアーッパですか?」と訊ねると「これはドーサ」だと返事がかえってきた。同じようにみえたが別モノで南インドのものらしい。スリランカのアーッパとちがうところは、生地にココナッツを使っていないということ。

つくりかたはクレープのよう。

豆をすりつぶした野菜入りカレーを中にいれる。

味付けに「チャツネ」とよばれるソースを。左からコリアンダーのチャツネ、ココナッツのチャツネ、オニオンのチャツネ。

コリアンダーが苦手というひとでもこれならいけそう。上品な味付けはさすがホテル。

ついつい食べ過ぎてしまう朝食です(^^)

- パルマ、コレッジョが描いた二つのドーム天井、パルミジャニーノは見ていただろう

-

エリア:

- ヨーロッパ>イタリア>パルマ

- テーマ:観光地 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2014/10/26 23:16

- コメント(0)

イタリア、中北部の町パルマはハムやチーズが有名だが、町自体も訪れる価値がある。

大聖堂付属の八角形のロマネスク様式の八角形の洗礼堂が路地の向こうにみえた。これは12世紀末から13世紀はじめにかけてつくられた当時のかたちを今に伝えている。

鐘楼は昨年から修復がまだ終わらないようだ。

鐘楼は昨年から修復がまだ終わらないようだ。

むこうに見える大聖堂本体はあとで入ることにして、まずは洗礼堂へ

むこうに見える大聖堂本体はあとで入ることにして、まずは洗礼堂へ

入口のティンパヌムに刻まれた彫刻がおもしろい。下のものは、左が太陽で右が月を表しているようだが、まるでギリシャ神話の太陽神アポロが馬車を走らせているようだ

この洗礼堂は入場料をとるだけのものである。入るとその豊かな装飾に目を奪われる。

この洗礼堂は入場料をとるだけのものである。入るとその豊かな装飾に目を奪われる。 天上のフレスコは14世紀ごろと思われる。

天上のフレスコは14世紀ごろと思われる。

壁のフレスコ画も天上より百年ほどあとのものと推察されるそうな

壁のフレスコ画も天上より百年ほどあとのものと推察されるそうな

ティンパヌムのひとつに13世紀初めの聖家族エジプトへの旅の彩色彫刻がある。星空を背景に進む聖家族と、それをいざなう現代的な羽をもった天使!

この美しい作品は洗礼堂が建設された当初からのもので13世紀初めのもの。フレスコ画よりずっと前からあったのだ。

**

外へ出て大聖堂のすぐ後ろに位置する「福音者ヨハネ教会」へ向かう。

途中で大聖堂の後陣外側がロマネスクの美しいふくらみを見せている。

「福音者ヨハネ教会」入口

この位置から右を見ると、こんな美しい門構えの店がある。ヨハネ教会付きの薬局であった建物

内部へ入り、十字架廊交差部にたってドームを仰ぎ見ると、コレッジョの傑作が見下ろしている。

コレッジョはパルマの近くのコレッジョ村出身だったのでこのあだ名で呼ばれるが本名はアントニオ・アレグリという。1489年頃の生まれとされる。

パルマへ出てきて修道院の一室の天井画を見事に仕上げたことによって、1519年に完成したばかりの、この福音者ヨハネ教会の仕事を得た。

最初に画いたのは小さなこのルネッタ。

これが気に入られ、次に注文を受けたのがこのドームの天井画

ここでは福音者ヨハネが黙示録の幻想を見ている場面が描かれている。

説教壇に立つ司教の位置からならば画面の端に座って幻想におののくヨハネが見えるというよく考えられた構図。

最後にアプス(教会一番奥の上部)に、「聖母マリアの戴冠」。

※この作品だけは1586年に教会の改修工事の時に壊され、現在はそのあとに模写された作品となっている。本物も一部だけ美術館に保存されている。

コレッジョがこれらのフレスコ画を描いているのを、十四、五才年下の少年が見ていたはずだ。パルマ出身なので後にパルミジャニーノと呼ばれることなるジローラモ・フランチェスコ・マリア・マッツォーラは、別の師匠が受けて途中になっていた礼拝堂の一つを仕上げていた。

教会にはいってすぐ左にある礼拝堂の入り口アーチの部分がそれ。

この天使のお尻を描いたとき、マルミジャニーノはたった十五六歳だったと推察されている。

福音者ヨハネ教会の仕事は街で評判になっていったらしく、コレッジョは街を代表する大聖堂の天井画も描くことになった。

今まで以上に気合を入れて、大きな大聖堂のドームにたくさんの人物を描き込む構図にした。「聖母マリアの昇天」だが、中央は天からマリアを迎えに降りてくるキリスト。

大好きなマンテーニャゆずりの短縮法をもちいた群像でいっぱい。渦巻くような雲が実際以上にドームを高く見せている。

現代ではコレッジョの「傑作」のひとつに数えられているのだが・・・大聖堂はこの作品の仕上がりを見て、その他の部分を描く契約を破棄してしまった。

現在大聖堂はフレスコで埋め尽くされているが、これらを描いたのはコレッジョではない。

★大聖堂側の言い分「足ばかりが天井に飛び交っていて、肝心のマリアがどこにいるのか探さないとわからない。降りてくるキリストも足ばかりで顔が見えない」

・・・小松も、大聖堂側の言い分、もっともだと思う。

いかに絵画的に優れていると現代の美術研究家が賞賛しようと、教会を使う司祭や一般の人々にははっきり分かりやすい図像のである方が重要なはずだ。

コレッジョが描いた二つのドームの絵。

ガイドブックや美術書の記述に惑わされず、自分自身でどちらがこの場にふさわしいかを判断してほしい。

絵画に限らず、どんなに「すばらしい」と言われる作品でも、置かれている場所に合っていなければ、その価値を発揮できないのである。

大聖堂付属の八角形のロマネスク様式の八角形の洗礼堂が路地の向こうにみえた。これは12世紀末から13世紀はじめにかけてつくられた当時のかたちを今に伝えている。

鐘楼は昨年から修復がまだ終わらないようだ。

鐘楼は昨年から修復がまだ終わらないようだ。 むこうに見える大聖堂本体はあとで入ることにして、まずは洗礼堂へ

むこうに見える大聖堂本体はあとで入ることにして、まずは洗礼堂へ

入口のティンパヌムに刻まれた彫刻がおもしろい。下のものは、左が太陽で右が月を表しているようだが、まるでギリシャ神話の太陽神アポロが馬車を走らせているようだ

この洗礼堂は入場料をとるだけのものである。入るとその豊かな装飾に目を奪われる。

この洗礼堂は入場料をとるだけのものである。入るとその豊かな装飾に目を奪われる。 天上のフレスコは14世紀ごろと思われる。

天上のフレスコは14世紀ごろと思われる。 壁のフレスコ画も天上より百年ほどあとのものと推察されるそうな

壁のフレスコ画も天上より百年ほどあとのものと推察されるそうな

ティンパヌムのひとつに13世紀初めの聖家族エジプトへの旅の彩色彫刻がある。星空を背景に進む聖家族と、それをいざなう現代的な羽をもった天使!

この美しい作品は洗礼堂が建設された当初からのもので13世紀初めのもの。フレスコ画よりずっと前からあったのだ。

**

外へ出て大聖堂のすぐ後ろに位置する「福音者ヨハネ教会」へ向かう。

途中で大聖堂の後陣外側がロマネスクの美しいふくらみを見せている。

「福音者ヨハネ教会」入口

この位置から右を見ると、こんな美しい門構えの店がある。ヨハネ教会付きの薬局であった建物

内部へ入り、十字架廊交差部にたってドームを仰ぎ見ると、コレッジョの傑作が見下ろしている。

コレッジョはパルマの近くのコレッジョ村出身だったのでこのあだ名で呼ばれるが本名はアントニオ・アレグリという。1489年頃の生まれとされる。

パルマへ出てきて修道院の一室の天井画を見事に仕上げたことによって、1519年に完成したばかりの、この福音者ヨハネ教会の仕事を得た。

最初に画いたのは小さなこのルネッタ。

これが気に入られ、次に注文を受けたのがこのドームの天井画

ここでは福音者ヨハネが黙示録の幻想を見ている場面が描かれている。

説教壇に立つ司教の位置からならば画面の端に座って幻想におののくヨハネが見えるというよく考えられた構図。

最後にアプス(教会一番奥の上部)に、「聖母マリアの戴冠」。

※この作品だけは1586年に教会の改修工事の時に壊され、現在はそのあとに模写された作品となっている。本物も一部だけ美術館に保存されている。

コレッジョがこれらのフレスコ画を描いているのを、十四、五才年下の少年が見ていたはずだ。パルマ出身なので後にパルミジャニーノと呼ばれることなるジローラモ・フランチェスコ・マリア・マッツォーラは、別の師匠が受けて途中になっていた礼拝堂の一つを仕上げていた。

教会にはいってすぐ左にある礼拝堂の入り口アーチの部分がそれ。

この天使のお尻を描いたとき、マルミジャニーノはたった十五六歳だったと推察されている。

福音者ヨハネ教会の仕事は街で評判になっていったらしく、コレッジョは街を代表する大聖堂の天井画も描くことになった。

今まで以上に気合を入れて、大きな大聖堂のドームにたくさんの人物を描き込む構図にした。「聖母マリアの昇天」だが、中央は天からマリアを迎えに降りてくるキリスト。

大好きなマンテーニャゆずりの短縮法をもちいた群像でいっぱい。渦巻くような雲が実際以上にドームを高く見せている。

現代ではコレッジョの「傑作」のひとつに数えられているのだが・・・大聖堂はこの作品の仕上がりを見て、その他の部分を描く契約を破棄してしまった。

現在大聖堂はフレスコで埋め尽くされているが、これらを描いたのはコレッジョではない。

★大聖堂側の言い分「足ばかりが天井に飛び交っていて、肝心のマリアがどこにいるのか探さないとわからない。降りてくるキリストも足ばかりで顔が見えない」

・・・小松も、大聖堂側の言い分、もっともだと思う。

いかに絵画的に優れていると現代の美術研究家が賞賛しようと、教会を使う司祭や一般の人々にははっきり分かりやすい図像のである方が重要なはずだ。

コレッジョが描いた二つのドームの絵。

ガイドブックや美術書の記述に惑わされず、自分自身でどちらがこの場にふさわしいかを判断してほしい。

絵画に限らず、どんなに「すばらしい」と言われる作品でも、置かれている場所に合っていなければ、その価値を発揮できないのである。

- モデナの北、カルピの街

-

エリア:

- ヨーロッパ>イタリア

- テーマ:街中・建物・景色 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2014/10/24 20:27

- コメント(0)

イタリア中北部、エミリア・ロマーニャ州。

カルピの街は1909年創立のサッカーチームもあって、これがそのエンブレム。

赤と白はこの地を長く治めたピオ家の家紋から。

木の上の鳥の由来はこうだ。

紀元後八世紀、この地を支配していたロンゴバルド族の王アストルフォが鷹狩の途中落馬。その拍子にお気に入りの鷹が逃げ出してしまった。

アストルフォ王が探し回ったあげく、一本のシデ(学名carpinus)の上にいるのを見つけた。そしてそこがこのカルピの街になったというのである。

**

2014年10月、モデナの案内をしてくれたガイドさんがカルピから来ているとわかったので、帰りにちょっと案内してもらう事にした。人口七万でモデナ県ではモデナの次に大きな街だそうだ。

閑静な住宅街の向こうに高い鐘楼がみえた。

広場へ出てみると、鐘楼に比べて教会がずいぶん小さい。

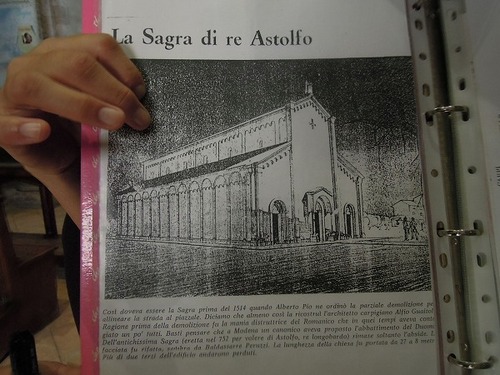

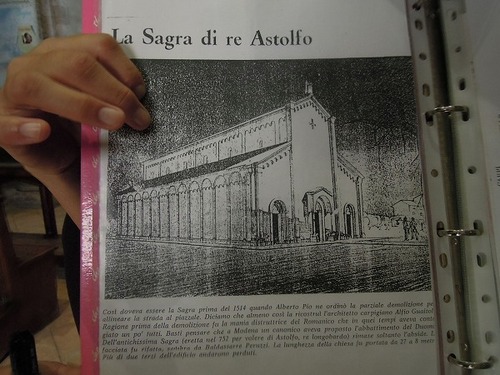

このサグラ教会は前述のアストルフォ王の時代には建設されていた古い教会の跡地に12世紀から13世紀には建設されていたとされる。

もとの教会で横の入り口だったポータルを、現在の中央入口ポータルとして再利用している。

「16世紀に小さくされる前まではここまであったのよ」と、ガイドさんが地面のレンガで示された四角い線に注意を促す。

なるほど、言われてはじめて気づいた。もとは現在の三倍ぐらいの大きさがあったのだ。これが、その当時を再現したという絵。宮殿の向こうに現在の姿に短縮されたサグラ教会が確認できる。

実際中に入って天井を見上げると、19世紀に当時はあったアーチ天井の下から見つかったというフレスコ画があった。

何故、教会を縮小したのだろう?

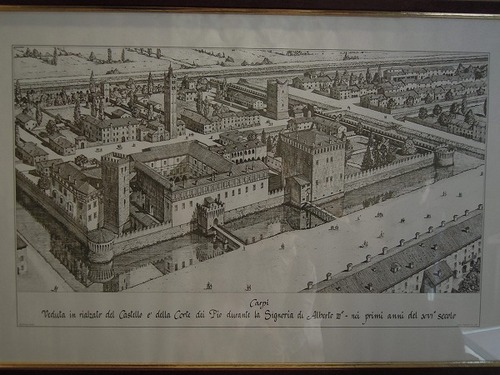

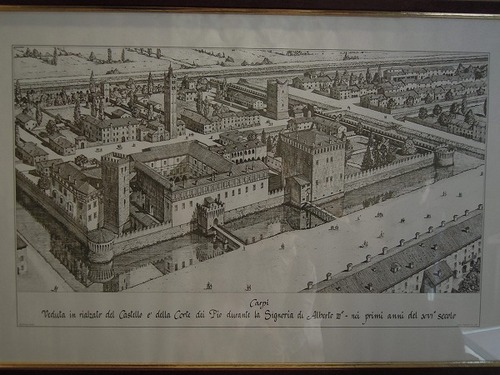

16世紀初め、この地を治めるピオ家の当主となったアルベルト三世は、もっと大きな広場を宮殿の逆側につくる事に決めた。

今も当時からの宮殿がそのまま残っている。

当時、宮殿の逆側は堀があったのが、分かる。

それを埋めて新たにつくられた大きな広場は、現在「マルティリ(殉教者)広場」と呼ばれている。上の絵図と比べていただくと、時計塔は跳ね橋のあった入口の上に付け加えられた事がわかる。その左側に画かれている斜めの塔は現存していて、写真に写っている。ということは、時計塔が真ん中になるように、建物が増築されているのだ。

ここで言う「殉教者」とは、第二次大戦中、ドイツの支配時代ここで射殺された十六人を指しているのだそうだ。

カルピのすぐ北にあるフォッソリの街は、アウシュビッツへ輸送される前にユダヤ人たちを集めた強制収容所の一つがあった。

それを記憶する為に、宮殿の一角には「ユダヤ博物館」がある。

開館した当時の写真

**

マルティリ広場は、長さ220m、幅60mの、当時イタリア屈指の広さを誇る広場だったそうだ。

周辺の建物は、現在つきあたりの大聖堂を含め、修復中。

2012年5月、二度の強烈な地震によって大きな被害をうけた。

広場にある19世紀の劇場。

ここにも、最初に言及したカルピの紋章が掲げられている。

カルピの街は1909年創立のサッカーチームもあって、これがそのエンブレム。

赤と白はこの地を長く治めたピオ家の家紋から。

木の上の鳥の由来はこうだ。

紀元後八世紀、この地を支配していたロンゴバルド族の王アストルフォが鷹狩の途中落馬。その拍子にお気に入りの鷹が逃げ出してしまった。

アストルフォ王が探し回ったあげく、一本のシデ(学名carpinus)の上にいるのを見つけた。そしてそこがこのカルピの街になったというのである。

**

2014年10月、モデナの案内をしてくれたガイドさんがカルピから来ているとわかったので、帰りにちょっと案内してもらう事にした。人口七万でモデナ県ではモデナの次に大きな街だそうだ。

閑静な住宅街の向こうに高い鐘楼がみえた。

広場へ出てみると、鐘楼に比べて教会がずいぶん小さい。

このサグラ教会は前述のアストルフォ王の時代には建設されていた古い教会の跡地に12世紀から13世紀には建設されていたとされる。

もとの教会で横の入り口だったポータルを、現在の中央入口ポータルとして再利用している。

「16世紀に小さくされる前まではここまであったのよ」と、ガイドさんが地面のレンガで示された四角い線に注意を促す。

なるほど、言われてはじめて気づいた。もとは現在の三倍ぐらいの大きさがあったのだ。これが、その当時を再現したという絵。宮殿の向こうに現在の姿に短縮されたサグラ教会が確認できる。

実際中に入って天井を見上げると、19世紀に当時はあったアーチ天井の下から見つかったというフレスコ画があった。

何故、教会を縮小したのだろう?

16世紀初め、この地を治めるピオ家の当主となったアルベルト三世は、もっと大きな広場を宮殿の逆側につくる事に決めた。

今も当時からの宮殿がそのまま残っている。

当時、宮殿の逆側は堀があったのが、分かる。

それを埋めて新たにつくられた大きな広場は、現在「マルティリ(殉教者)広場」と呼ばれている。上の絵図と比べていただくと、時計塔は跳ね橋のあった入口の上に付け加えられた事がわかる。その左側に画かれている斜めの塔は現存していて、写真に写っている。ということは、時計塔が真ん中になるように、建物が増築されているのだ。

ここで言う「殉教者」とは、第二次大戦中、ドイツの支配時代ここで射殺された十六人を指しているのだそうだ。

カルピのすぐ北にあるフォッソリの街は、アウシュビッツへ輸送される前にユダヤ人たちを集めた強制収容所の一つがあった。

それを記憶する為に、宮殿の一角には「ユダヤ博物館」がある。

開館した当時の写真

**

マルティリ広場は、長さ220m、幅60mの、当時イタリア屈指の広さを誇る広場だったそうだ。

周辺の建物は、現在つきあたりの大聖堂を含め、修復中。

2012年5月、二度の強烈な地震によって大きな被害をうけた。

広場にある19世紀の劇場。

ここにも、最初に言及したカルピの紋章が掲げられている。

6 - 10件目まで(100件中)