記事一覧

1 - 5件目まで(22件中)

サレルノはカンパーニャ州ではナポリに次ぐ大都市。人口は15万人ほど。古くから栄えた港は今も活発に活動しているようだ。

海と山に挟まれた細長い街は古代エトルリア、ローマの時代から町があったが、特筆すべきはローマ崩壊後にロンゴバルド族の一派がサレルノ公国の首都とした時代。旧市街メルカンティ通りの「アレキの門」は、その王の名前に由来する。★アレキArechi (アレーキ)の門は、その館の門であったと伝わる。

ロンゴバルド族グィズルフォGisulfの娘を二度目の妻としたノルマン人ロベルト・グィスカルドが後援した大聖堂が、間違いなく一番の見モノである。

地震で壊れたものを復元してはいるが、中世ノルマン時代の名残が随所に感じられる場所。入り口には中世のカテドラルにもあったのだろうライオンが一対

サレルノ公の名前のあるまぐさ石。フレスコはずっと後からのものだろう。

柱にかこまれた四角いアトリウムはアラブ的とも古代的とも感じられる。ここに見られる多くのものが古代の遺跡から再利用されているのがひと目でわかる。

中央の水盤はパエストゥム遺跡からのものだそうだ。

見下ろす鐘楼は12世紀1137年から45年にかけてつくられた。アマルフィの大聖堂をはじめ19世紀に再建されたこの地方の多くの鐘楼のモデルとなっている。

聖堂内部への青銅扉もアマルフィ大聖堂と同時代に同じようにコンスタンチノープルで製作されたものだった。

再建された内部ではあるが、ノルマン時代からのものを見つけることができる。

隠れたところに、前の大聖堂からのフレスコ画

正面突き当たりに三つの祭壇があり、向かって一番右が金色に輝くモザイクに覆われている。

真ん中に座するのは十二使徒のひとりマタイ。彼の遺体はロンゴバルド王グィズルフォがサレルノへ運びいれた。

この祭壇下に葬られているのは、歴史上「カノッサの屈辱」として知られる事件の法王グレゴリオ七世。カノッサの地で神聖ローマ皇帝ハインリッヒ四世を三日間雪の中で立たせ、謝罪させたというその人。

しかし、その後のハインリッヒの巻き返しによってローマを追われ、ノルマン族のグイスカルドに救われてこのサレルノに逃れたのだった。ローマへ帰還する事は叶わず、1085年にここで没した。この大聖堂を聖別(教会としてつかいはじめる)したのは彼なので、このモザイクでひざまずいている僧服姿の人物がグレゴリオ七世だと思われる。

顔や足や手まで執拗に剥ぎ取られているが、これはいつ、誰の手によるものだろう?

中央のモザイクは明らかに現代の修復である。※ナポリから来たガイドは「中世のもの」と言ったがありえない。デザインも新しくされているので、中世の面影はほぼないと思ったほうがよい。

どこかに時代を特定できる証拠が見つからないかと詳しく見ていったら、なんと、しっかり製作年号が書かれているではないか↓

左にラテン数字で西暦954年、右に同じくラテン数字で1954年と読める。

※ラテン語が書かれた下、三角型になった左右のスペース

つまり、正面のモザイク画は、聖マタイの遺体がサレルノへ運ばれて一千年が経つのを記念して、1954年に製作されたモザイク画だったのだ。

だとすれば、左にひざまずく人物はロンゴバルド族のグィズルフォ?または教会をささげているからノルマン人のロベルト・グイスカルドに違いない。

左側の奥方はロベルトの妃でグィズルフォの妹か。

向かって左側のアプシスのモザイクは半分壊れた下の部分をフレスコ画で修復している。モザイク画というのはとんでもなく高価なのだ。

中央部近くのフランス支配時代アンジュー家のマルゲリータ・ドラッツォの石棺も興味深い。

古代の石棺を再利用しているが、主たる彫刻は15世紀の彫刻家アントニオ・バボッチョの作。ビザンチン的な無表情さとルネサンス的な豊かな表現の両方を併せ持って、ピサーノ親子の作風を思い出させる。

彼自身が誇らしげに名前を残しているのを、石棺の下部に見つけた↓

地下の聖マタイの墓所は地上とは比べ物にならないほど装飾されているが、中世の雰囲気は薄い。↓

海と山に挟まれた細長い街は古代エトルリア、ローマの時代から町があったが、特筆すべきはローマ崩壊後にロンゴバルド族の一派がサレルノ公国の首都とした時代。旧市街メルカンティ通りの「アレキの門」は、その王の名前に由来する。★アレキArechi (アレーキ)の門は、その館の門であったと伝わる。

ロンゴバルド族グィズルフォGisulfの娘を二度目の妻としたノルマン人ロベルト・グィスカルドが後援した大聖堂が、間違いなく一番の見モノである。

地震で壊れたものを復元してはいるが、中世ノルマン時代の名残が随所に感じられる場所。入り口には中世のカテドラルにもあったのだろうライオンが一対

サレルノ公の名前のあるまぐさ石。フレスコはずっと後からのものだろう。

柱にかこまれた四角いアトリウムはアラブ的とも古代的とも感じられる。ここに見られる多くのものが古代の遺跡から再利用されているのがひと目でわかる。

中央の水盤はパエストゥム遺跡からのものだそうだ。

見下ろす鐘楼は12世紀1137年から45年にかけてつくられた。アマルフィの大聖堂をはじめ19世紀に再建されたこの地方の多くの鐘楼のモデルとなっている。

聖堂内部への青銅扉もアマルフィ大聖堂と同時代に同じようにコンスタンチノープルで製作されたものだった。

再建された内部ではあるが、ノルマン時代からのものを見つけることができる。

隠れたところに、前の大聖堂からのフレスコ画

正面突き当たりに三つの祭壇があり、向かって一番右が金色に輝くモザイクに覆われている。

真ん中に座するのは十二使徒のひとりマタイ。彼の遺体はロンゴバルド王グィズルフォがサレルノへ運びいれた。

この祭壇下に葬られているのは、歴史上「カノッサの屈辱」として知られる事件の法王グレゴリオ七世。カノッサの地で神聖ローマ皇帝ハインリッヒ四世を三日間雪の中で立たせ、謝罪させたというその人。

しかし、その後のハインリッヒの巻き返しによってローマを追われ、ノルマン族のグイスカルドに救われてこのサレルノに逃れたのだった。ローマへ帰還する事は叶わず、1085年にここで没した。この大聖堂を聖別(教会としてつかいはじめる)したのは彼なので、このモザイクでひざまずいている僧服姿の人物がグレゴリオ七世だと思われる。

顔や足や手まで執拗に剥ぎ取られているが、これはいつ、誰の手によるものだろう?

中央のモザイクは明らかに現代の修復である。※ナポリから来たガイドは「中世のもの」と言ったがありえない。デザインも新しくされているので、中世の面影はほぼないと思ったほうがよい。

どこかに時代を特定できる証拠が見つからないかと詳しく見ていったら、なんと、しっかり製作年号が書かれているではないか↓

左にラテン数字で西暦954年、右に同じくラテン数字で1954年と読める。

※ラテン語が書かれた下、三角型になった左右のスペース

つまり、正面のモザイク画は、聖マタイの遺体がサレルノへ運ばれて一千年が経つのを記念して、1954年に製作されたモザイク画だったのだ。

だとすれば、左にひざまずく人物はロンゴバルド族のグィズルフォ?または教会をささげているからノルマン人のロベルト・グイスカルドに違いない。

左側の奥方はロベルトの妃でグィズルフォの妹か。

向かって左側のアプシスのモザイクは半分壊れた下の部分をフレスコ画で修復している。モザイク画というのはとんでもなく高価なのだ。

中央部近くのフランス支配時代アンジュー家のマルゲリータ・ドラッツォの石棺も興味深い。

古代の石棺を再利用しているが、主たる彫刻は15世紀の彫刻家アントニオ・バボッチョの作。ビザンチン的な無表情さとルネサンス的な豊かな表現の両方を併せ持って、ピサーノ親子の作風を思い出させる。

彼自身が誇らしげに名前を残しているのを、石棺の下部に見つけた↓

地下の聖マタイの墓所は地上とは比べ物にならないほど装飾されているが、中世の雰囲気は薄い。↓

- パルマ、コレッジョが描いた二つのドーム天井、パルミジャニーノは見ていただろう

-

エリア:

- ヨーロッパ>イタリア>パルマ

- テーマ:観光地 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2014/10/26 23:16

- コメント(0)

イタリア、中北部の町パルマはハムやチーズが有名だが、町自体も訪れる価値がある。

大聖堂付属の八角形のロマネスク様式の八角形の洗礼堂が路地の向こうにみえた。これは12世紀末から13世紀はじめにかけてつくられた当時のかたちを今に伝えている。

鐘楼は昨年から修復がまだ終わらないようだ。

鐘楼は昨年から修復がまだ終わらないようだ。

むこうに見える大聖堂本体はあとで入ることにして、まずは洗礼堂へ

むこうに見える大聖堂本体はあとで入ることにして、まずは洗礼堂へ

入口のティンパヌムに刻まれた彫刻がおもしろい。下のものは、左が太陽で右が月を表しているようだが、まるでギリシャ神話の太陽神アポロが馬車を走らせているようだ

この洗礼堂は入場料をとるだけのものである。入るとその豊かな装飾に目を奪われる。

この洗礼堂は入場料をとるだけのものである。入るとその豊かな装飾に目を奪われる。 天上のフレスコは14世紀ごろと思われる。

天上のフレスコは14世紀ごろと思われる。

壁のフレスコ画も天上より百年ほどあとのものと推察されるそうな

壁のフレスコ画も天上より百年ほどあとのものと推察されるそうな

ティンパヌムのひとつに13世紀初めの聖家族エジプトへの旅の彩色彫刻がある。星空を背景に進む聖家族と、それをいざなう現代的な羽をもった天使!

この美しい作品は洗礼堂が建設された当初からのもので13世紀初めのもの。フレスコ画よりずっと前からあったのだ。

**

外へ出て大聖堂のすぐ後ろに位置する「福音者ヨハネ教会」へ向かう。

途中で大聖堂の後陣外側がロマネスクの美しいふくらみを見せている。

「福音者ヨハネ教会」入口

この位置から右を見ると、こんな美しい門構えの店がある。ヨハネ教会付きの薬局であった建物

内部へ入り、十字架廊交差部にたってドームを仰ぎ見ると、コレッジョの傑作が見下ろしている。

コレッジョはパルマの近くのコレッジョ村出身だったのでこのあだ名で呼ばれるが本名はアントニオ・アレグリという。1489年頃の生まれとされる。

パルマへ出てきて修道院の一室の天井画を見事に仕上げたことによって、1519年に完成したばかりの、この福音者ヨハネ教会の仕事を得た。

最初に画いたのは小さなこのルネッタ。

これが気に入られ、次に注文を受けたのがこのドームの天井画

ここでは福音者ヨハネが黙示録の幻想を見ている場面が描かれている。

説教壇に立つ司教の位置からならば画面の端に座って幻想におののくヨハネが見えるというよく考えられた構図。

最後にアプス(教会一番奥の上部)に、「聖母マリアの戴冠」。

※この作品だけは1586年に教会の改修工事の時に壊され、現在はそのあとに模写された作品となっている。本物も一部だけ美術館に保存されている。

コレッジョがこれらのフレスコ画を描いているのを、十四、五才年下の少年が見ていたはずだ。パルマ出身なので後にパルミジャニーノと呼ばれることなるジローラモ・フランチェスコ・マリア・マッツォーラは、別の師匠が受けて途中になっていた礼拝堂の一つを仕上げていた。

教会にはいってすぐ左にある礼拝堂の入り口アーチの部分がそれ。

この天使のお尻を描いたとき、マルミジャニーノはたった十五六歳だったと推察されている。

福音者ヨハネ教会の仕事は街で評判になっていったらしく、コレッジョは街を代表する大聖堂の天井画も描くことになった。

今まで以上に気合を入れて、大きな大聖堂のドームにたくさんの人物を描き込む構図にした。「聖母マリアの昇天」だが、中央は天からマリアを迎えに降りてくるキリスト。

大好きなマンテーニャゆずりの短縮法をもちいた群像でいっぱい。渦巻くような雲が実際以上にドームを高く見せている。

現代ではコレッジョの「傑作」のひとつに数えられているのだが・・・大聖堂はこの作品の仕上がりを見て、その他の部分を描く契約を破棄してしまった。

現在大聖堂はフレスコで埋め尽くされているが、これらを描いたのはコレッジョではない。

★大聖堂側の言い分「足ばかりが天井に飛び交っていて、肝心のマリアがどこにいるのか探さないとわからない。降りてくるキリストも足ばかりで顔が見えない」

・・・小松も、大聖堂側の言い分、もっともだと思う。

いかに絵画的に優れていると現代の美術研究家が賞賛しようと、教会を使う司祭や一般の人々にははっきり分かりやすい図像のである方が重要なはずだ。

コレッジョが描いた二つのドームの絵。

ガイドブックや美術書の記述に惑わされず、自分自身でどちらがこの場にふさわしいかを判断してほしい。

絵画に限らず、どんなに「すばらしい」と言われる作品でも、置かれている場所に合っていなければ、その価値を発揮できないのである。

大聖堂付属の八角形のロマネスク様式の八角形の洗礼堂が路地の向こうにみえた。これは12世紀末から13世紀はじめにかけてつくられた当時のかたちを今に伝えている。

鐘楼は昨年から修復がまだ終わらないようだ。

鐘楼は昨年から修復がまだ終わらないようだ。 むこうに見える大聖堂本体はあとで入ることにして、まずは洗礼堂へ

むこうに見える大聖堂本体はあとで入ることにして、まずは洗礼堂へ

入口のティンパヌムに刻まれた彫刻がおもしろい。下のものは、左が太陽で右が月を表しているようだが、まるでギリシャ神話の太陽神アポロが馬車を走らせているようだ

この洗礼堂は入場料をとるだけのものである。入るとその豊かな装飾に目を奪われる。

この洗礼堂は入場料をとるだけのものである。入るとその豊かな装飾に目を奪われる。 天上のフレスコは14世紀ごろと思われる。

天上のフレスコは14世紀ごろと思われる。 壁のフレスコ画も天上より百年ほどあとのものと推察されるそうな

壁のフレスコ画も天上より百年ほどあとのものと推察されるそうな

ティンパヌムのひとつに13世紀初めの聖家族エジプトへの旅の彩色彫刻がある。星空を背景に進む聖家族と、それをいざなう現代的な羽をもった天使!

この美しい作品は洗礼堂が建設された当初からのもので13世紀初めのもの。フレスコ画よりずっと前からあったのだ。

**

外へ出て大聖堂のすぐ後ろに位置する「福音者ヨハネ教会」へ向かう。

途中で大聖堂の後陣外側がロマネスクの美しいふくらみを見せている。

「福音者ヨハネ教会」入口

この位置から右を見ると、こんな美しい門構えの店がある。ヨハネ教会付きの薬局であった建物

内部へ入り、十字架廊交差部にたってドームを仰ぎ見ると、コレッジョの傑作が見下ろしている。

コレッジョはパルマの近くのコレッジョ村出身だったのでこのあだ名で呼ばれるが本名はアントニオ・アレグリという。1489年頃の生まれとされる。

パルマへ出てきて修道院の一室の天井画を見事に仕上げたことによって、1519年に完成したばかりの、この福音者ヨハネ教会の仕事を得た。

最初に画いたのは小さなこのルネッタ。

これが気に入られ、次に注文を受けたのがこのドームの天井画

ここでは福音者ヨハネが黙示録の幻想を見ている場面が描かれている。

説教壇に立つ司教の位置からならば画面の端に座って幻想におののくヨハネが見えるというよく考えられた構図。

最後にアプス(教会一番奥の上部)に、「聖母マリアの戴冠」。

※この作品だけは1586年に教会の改修工事の時に壊され、現在はそのあとに模写された作品となっている。本物も一部だけ美術館に保存されている。

コレッジョがこれらのフレスコ画を描いているのを、十四、五才年下の少年が見ていたはずだ。パルマ出身なので後にパルミジャニーノと呼ばれることなるジローラモ・フランチェスコ・マリア・マッツォーラは、別の師匠が受けて途中になっていた礼拝堂の一つを仕上げていた。

教会にはいってすぐ左にある礼拝堂の入り口アーチの部分がそれ。

この天使のお尻を描いたとき、マルミジャニーノはたった十五六歳だったと推察されている。

福音者ヨハネ教会の仕事は街で評判になっていったらしく、コレッジョは街を代表する大聖堂の天井画も描くことになった。

今まで以上に気合を入れて、大きな大聖堂のドームにたくさんの人物を描き込む構図にした。「聖母マリアの昇天」だが、中央は天からマリアを迎えに降りてくるキリスト。

大好きなマンテーニャゆずりの短縮法をもちいた群像でいっぱい。渦巻くような雲が実際以上にドームを高く見せている。

現代ではコレッジョの「傑作」のひとつに数えられているのだが・・・大聖堂はこの作品の仕上がりを見て、その他の部分を描く契約を破棄してしまった。

現在大聖堂はフレスコで埋め尽くされているが、これらを描いたのはコレッジョではない。

★大聖堂側の言い分「足ばかりが天井に飛び交っていて、肝心のマリアがどこにいるのか探さないとわからない。降りてくるキリストも足ばかりで顔が見えない」

・・・小松も、大聖堂側の言い分、もっともだと思う。

いかに絵画的に優れていると現代の美術研究家が賞賛しようと、教会を使う司祭や一般の人々にははっきり分かりやすい図像のである方が重要なはずだ。

コレッジョが描いた二つのドームの絵。

ガイドブックや美術書の記述に惑わされず、自分自身でどちらがこの場にふさわしいかを判断してほしい。

絵画に限らず、どんなに「すばらしい」と言われる作品でも、置かれている場所に合っていなければ、その価値を発揮できないのである。

- モデナの北、カルピの街

-

エリア:

- ヨーロッパ>イタリア

- テーマ:街中・建物・景色 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2014/10/24 20:27

- コメント(0)

イタリア中北部、エミリア・ロマーニャ州。

カルピの街は1909年創立のサッカーチームもあって、これがそのエンブレム。

赤と白はこの地を長く治めたピオ家の家紋から。

木の上の鳥の由来はこうだ。

紀元後八世紀、この地を支配していたロンゴバルド族の王アストルフォが鷹狩の途中落馬。その拍子にお気に入りの鷹が逃げ出してしまった。

アストルフォ王が探し回ったあげく、一本のシデ(学名carpinus)の上にいるのを見つけた。そしてそこがこのカルピの街になったというのである。

**

2014年10月、モデナの案内をしてくれたガイドさんがカルピから来ているとわかったので、帰りにちょっと案内してもらう事にした。人口七万でモデナ県ではモデナの次に大きな街だそうだ。

閑静な住宅街の向こうに高い鐘楼がみえた。

広場へ出てみると、鐘楼に比べて教会がずいぶん小さい。

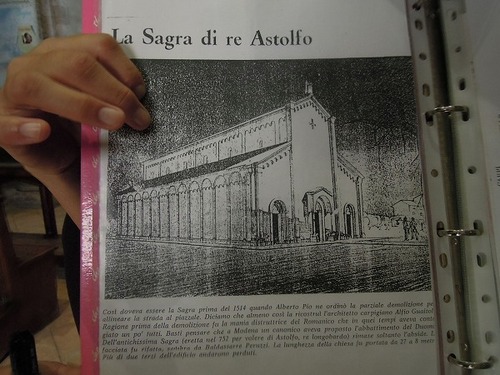

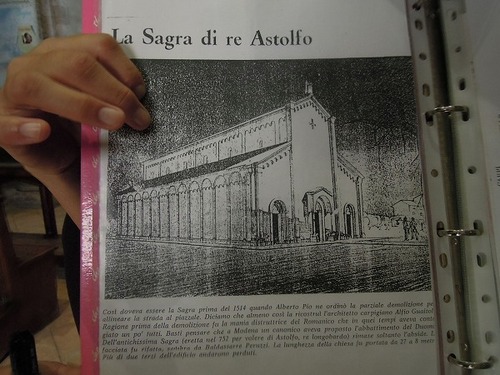

このサグラ教会は前述のアストルフォ王の時代には建設されていた古い教会の跡地に12世紀から13世紀には建設されていたとされる。

もとの教会で横の入り口だったポータルを、現在の中央入口ポータルとして再利用している。

「16世紀に小さくされる前まではここまであったのよ」と、ガイドさんが地面のレンガで示された四角い線に注意を促す。

なるほど、言われてはじめて気づいた。もとは現在の三倍ぐらいの大きさがあったのだ。これが、その当時を再現したという絵。宮殿の向こうに現在の姿に短縮されたサグラ教会が確認できる。

実際中に入って天井を見上げると、19世紀に当時はあったアーチ天井の下から見つかったというフレスコ画があった。

何故、教会を縮小したのだろう?

16世紀初め、この地を治めるピオ家の当主となったアルベルト三世は、もっと大きな広場を宮殿の逆側につくる事に決めた。

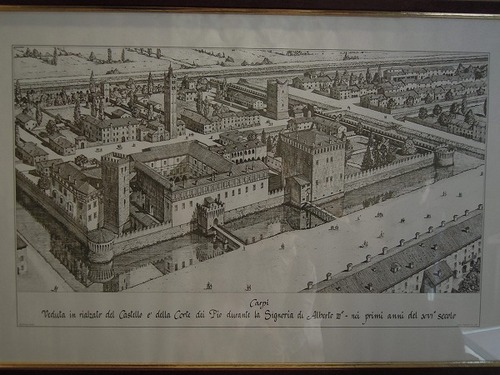

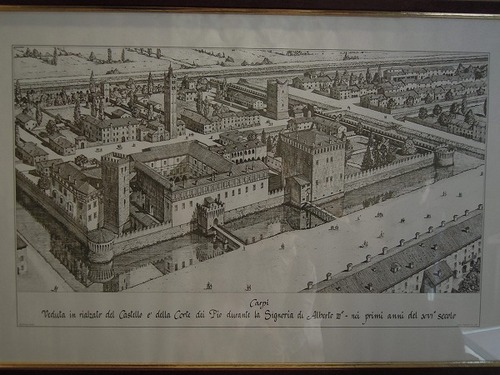

今も当時からの宮殿がそのまま残っている。

当時、宮殿の逆側は堀があったのが、分かる。

それを埋めて新たにつくられた大きな広場は、現在「マルティリ(殉教者)広場」と呼ばれている。上の絵図と比べていただくと、時計塔は跳ね橋のあった入口の上に付け加えられた事がわかる。その左側に画かれている斜めの塔は現存していて、写真に写っている。ということは、時計塔が真ん中になるように、建物が増築されているのだ。

ここで言う「殉教者」とは、第二次大戦中、ドイツの支配時代ここで射殺された十六人を指しているのだそうだ。

カルピのすぐ北にあるフォッソリの街は、アウシュビッツへ輸送される前にユダヤ人たちを集めた強制収容所の一つがあった。

それを記憶する為に、宮殿の一角には「ユダヤ博物館」がある。

開館した当時の写真

**

マルティリ広場は、長さ220m、幅60mの、当時イタリア屈指の広さを誇る広場だったそうだ。

周辺の建物は、現在つきあたりの大聖堂を含め、修復中。

2012年5月、二度の強烈な地震によって大きな被害をうけた。

広場にある19世紀の劇場。

ここにも、最初に言及したカルピの紋章が掲げられている。

カルピの街は1909年創立のサッカーチームもあって、これがそのエンブレム。

赤と白はこの地を長く治めたピオ家の家紋から。

木の上の鳥の由来はこうだ。

紀元後八世紀、この地を支配していたロンゴバルド族の王アストルフォが鷹狩の途中落馬。その拍子にお気に入りの鷹が逃げ出してしまった。

アストルフォ王が探し回ったあげく、一本のシデ(学名carpinus)の上にいるのを見つけた。そしてそこがこのカルピの街になったというのである。

**

2014年10月、モデナの案内をしてくれたガイドさんがカルピから来ているとわかったので、帰りにちょっと案内してもらう事にした。人口七万でモデナ県ではモデナの次に大きな街だそうだ。

閑静な住宅街の向こうに高い鐘楼がみえた。

広場へ出てみると、鐘楼に比べて教会がずいぶん小さい。

このサグラ教会は前述のアストルフォ王の時代には建設されていた古い教会の跡地に12世紀から13世紀には建設されていたとされる。

もとの教会で横の入り口だったポータルを、現在の中央入口ポータルとして再利用している。

「16世紀に小さくされる前まではここまであったのよ」と、ガイドさんが地面のレンガで示された四角い線に注意を促す。

なるほど、言われてはじめて気づいた。もとは現在の三倍ぐらいの大きさがあったのだ。これが、その当時を再現したという絵。宮殿の向こうに現在の姿に短縮されたサグラ教会が確認できる。

実際中に入って天井を見上げると、19世紀に当時はあったアーチ天井の下から見つかったというフレスコ画があった。

何故、教会を縮小したのだろう?

16世紀初め、この地を治めるピオ家の当主となったアルベルト三世は、もっと大きな広場を宮殿の逆側につくる事に決めた。

今も当時からの宮殿がそのまま残っている。

当時、宮殿の逆側は堀があったのが、分かる。

それを埋めて新たにつくられた大きな広場は、現在「マルティリ(殉教者)広場」と呼ばれている。上の絵図と比べていただくと、時計塔は跳ね橋のあった入口の上に付け加えられた事がわかる。その左側に画かれている斜めの塔は現存していて、写真に写っている。ということは、時計塔が真ん中になるように、建物が増築されているのだ。

ここで言う「殉教者」とは、第二次大戦中、ドイツの支配時代ここで射殺された十六人を指しているのだそうだ。

カルピのすぐ北にあるフォッソリの街は、アウシュビッツへ輸送される前にユダヤ人たちを集めた強制収容所の一つがあった。

それを記憶する為に、宮殿の一角には「ユダヤ博物館」がある。

開館した当時の写真

**

マルティリ広場は、長さ220m、幅60mの、当時イタリア屈指の広さを誇る広場だったそうだ。

周辺の建物は、現在つきあたりの大聖堂を含め、修復中。

2012年5月、二度の強烈な地震によって大きな被害をうけた。

広場にある19世紀の劇場。

ここにも、最初に言及したカルピの紋章が掲げられている。

- モデナの北、ノナントラ修道院跡

-

エリア:

- ヨーロッパ>イタリア

- テーマ:街中・建物・景色 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2014/10/22 17:47

- コメント(0)

イタリア中北部、モデナの北10キロに位置するノナントラ。今は田舎町だが、中世前期には大きなベネディクト派修道院があった場所。

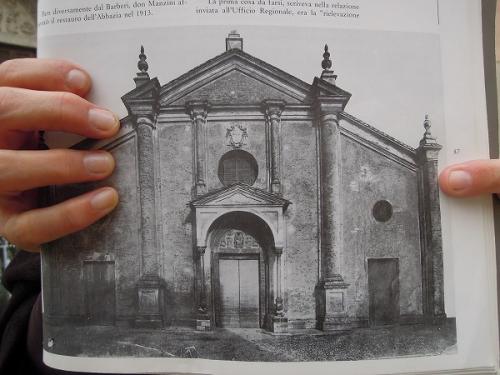

その中心だった聖シルヴェストロ教会が残されている。

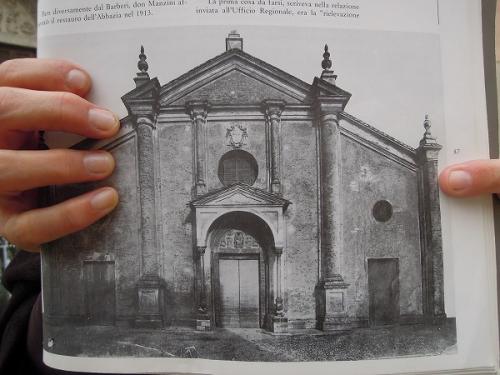

シンプルなファサードは、1913年から1920年の間に12世紀頃の姿に戻された。

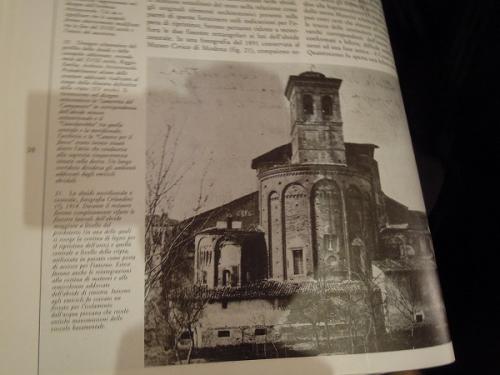

修復以前はこんな風だった。窓や扉がちがっているのがわかる。

いちばん重要なのは、入口の大理石浅浮彫。

モデナ大聖堂と同じ名工ヴィリジェルモとその一門の技。

この修道院の起源がこの部分。ロンゴバルド王アストルフォが義理の兄弟であるアンセルモに修道院建造を許可している。左の王冠を被った人物がアストルフォ王、右の僧衣を来た人物がアンセルモ司教。シンプルな構図のなかでも人物をちゃんと描き分け、ヴィリジェルモ一門のものとすぐにわかる特徴的な目の表現をもっている。もともとは目のところに色石がはまっていたと考えられる。

その二つ上のシーンでは、ローマから聖シルヴェストロの遺体を貰い受けるように法皇にお願いしている図。

当時、教会が聖人の遺骨を所有することでたくさんの巡礼を呼び寄せることが出来た。聖シルヴェストロは伝説ではコンスタンチヌス帝に洗礼を施した人物だから、全キリスト教徒にとって重要なのだ。

※実際にはローマから盗まれてノナントラへきたとか?

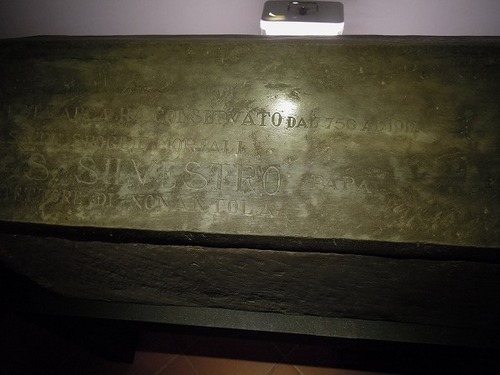

地下のクリプトには今も聖人の遺骨が置かれていた。

ここの地下聖堂はモデナ大聖堂の二倍の広さがある。かつてはそれだけの修道院だったのだ。

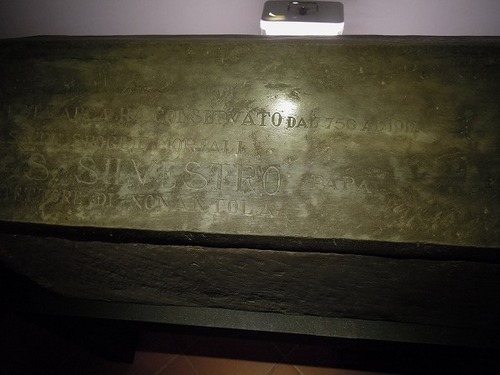

博物館にはシルヴェストロのシンプルな石棺がある。

よく見ると、756年から1912年までここに納められていた、と書かれている。

書かれたのは当然1912年だろうが、納められたのが756年なのか確証はない。そういうもの。

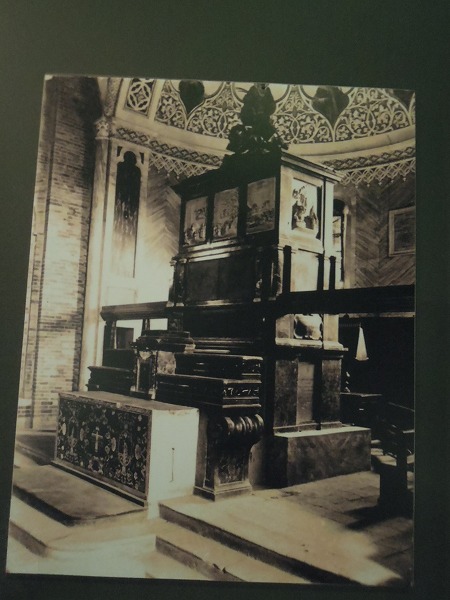

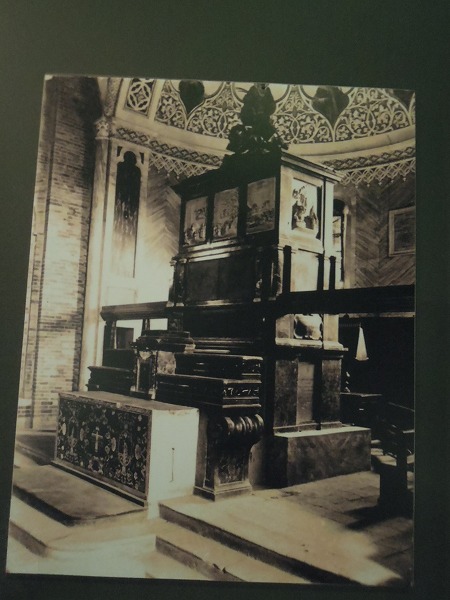

この年につくられた新たな祭壇がこれ。現在は2012年の地震の後公開されていないようす。

入場予約をしておいたからか、案内のおじさんが、「三分だけだよ」と言って、教会の内部まで案内してくれた。2012年の地震はかなりひどかったらしく、足場もまだまだそのまま。

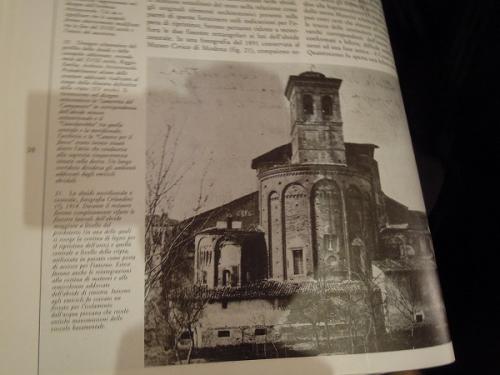

後陣外側も20世紀初期にかつての姿に戻されている。

かつて、まったく似合わない四角い鐘楼が載せられていたなんて。

写真をよく見ると、壁の下の方によりかかるように家があったのが見える。この家によって、かつてロマネスク時代のクリプトの窓が隠されていた。

当時クリプトはほとんど埋め込まれていたので窓なんて関係なかったのだが、修復によってクリプトが復活させられて、外側も美しい12世紀の雰囲気がよみがえった。

たぶん、12世紀以前の教会にあったのだろう石の浮彫が一部はめこまれている。

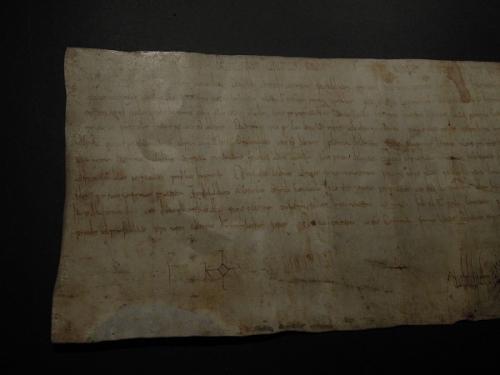

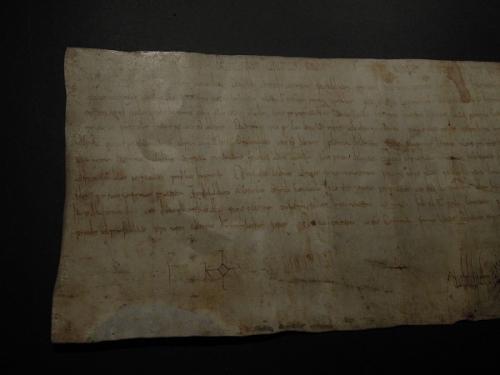

一時間ほどの滞在で、付属博物館は見切れなかったが、ここの目玉の一つが、カール大帝直筆とされるサインがある羊皮紙。

常時展示されているのは複製品だが、Kの文字が見えるモノグラムがそれ。

ノナントラ、二回目の訪問で少しその価値が理解できてきた。

その中心だった聖シルヴェストロ教会が残されている。

シンプルなファサードは、1913年から1920年の間に12世紀頃の姿に戻された。

修復以前はこんな風だった。窓や扉がちがっているのがわかる。

いちばん重要なのは、入口の大理石浅浮彫。

モデナ大聖堂と同じ名工ヴィリジェルモとその一門の技。

この修道院の起源がこの部分。ロンゴバルド王アストルフォが義理の兄弟であるアンセルモに修道院建造を許可している。左の王冠を被った人物がアストルフォ王、右の僧衣を来た人物がアンセルモ司教。シンプルな構図のなかでも人物をちゃんと描き分け、ヴィリジェルモ一門のものとすぐにわかる特徴的な目の表現をもっている。もともとは目のところに色石がはまっていたと考えられる。

その二つ上のシーンでは、ローマから聖シルヴェストロの遺体を貰い受けるように法皇にお願いしている図。

当時、教会が聖人の遺骨を所有することでたくさんの巡礼を呼び寄せることが出来た。聖シルヴェストロは伝説ではコンスタンチヌス帝に洗礼を施した人物だから、全キリスト教徒にとって重要なのだ。

※実際にはローマから盗まれてノナントラへきたとか?

地下のクリプトには今も聖人の遺骨が置かれていた。

ここの地下聖堂はモデナ大聖堂の二倍の広さがある。かつてはそれだけの修道院だったのだ。

博物館にはシルヴェストロのシンプルな石棺がある。

よく見ると、756年から1912年までここに納められていた、と書かれている。

書かれたのは当然1912年だろうが、納められたのが756年なのか確証はない。そういうもの。

この年につくられた新たな祭壇がこれ。現在は2012年の地震の後公開されていないようす。

入場予約をしておいたからか、案内のおじさんが、「三分だけだよ」と言って、教会の内部まで案内してくれた。2012年の地震はかなりひどかったらしく、足場もまだまだそのまま。

後陣外側も20世紀初期にかつての姿に戻されている。

かつて、まったく似合わない四角い鐘楼が載せられていたなんて。

写真をよく見ると、壁の下の方によりかかるように家があったのが見える。この家によって、かつてロマネスク時代のクリプトの窓が隠されていた。

当時クリプトはほとんど埋め込まれていたので窓なんて関係なかったのだが、修復によってクリプトが復活させられて、外側も美しい12世紀の雰囲気がよみがえった。

たぶん、12世紀以前の教会にあったのだろう石の浮彫が一部はめこまれている。

一時間ほどの滞在で、付属博物館は見切れなかったが、ここの目玉の一つが、カール大帝直筆とされるサインがある羊皮紙。

常時展示されているのは複製品だが、Kの文字が見えるモノグラムがそれ。

ノナントラ、二回目の訪問で少しその価値が理解できてきた。

- ティジェッレ、いただきます

-

エリア:

- ヨーロッパ>イタリア

- テーマ:グルメ 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2014/10/22 14:20

- コメント(0)

イタリア中北部、モデナ大聖堂前。

青空の日曜日でにぎわう広場においしそうな出店が出ている。

「ティジェッレ」という。この地方のおいしそうなハムを挟んで、ひとつ三ユーロ。

小松はラルドとパルメザンチーズにて。

ラルドは豚の背中脂肪を塩漬け香草味付たもので、ただの脂肪とはちがっている。日本では敬遠されそうだが、味わいはこちらをお勧めします。

イタリア人のドライバーさんにティジェッレの話をしたら、「もともとは、食べ物そのものではなくて、それをつくる石の型の名前だったんだよ」と教えてくれた。翌日訪れたバルサミコ工場の一角に置いてあったのを教えてくれた。

ああ、これで分かった。きのう食べた時紙ナプキンに書かれていた絵はこれだったんだ。

現代では下の写真のような型でつくるようだが、もともとは焼いた石の間に小麦粉で練ったものを挟んで重ねて圧縮した、ということか。

このティジェッレ、同じようなものが町々にあって、違う名前で呼ばれていてるようだ。「ボローニャではクレシェンティーナというんだよ」との事だったが、これは形が月に似ているところからきているのかしらん。

小さな町にいろいろあるこういった、いわば「B級グルメ」も《手造の旅》小都市めぐりの楽しみです(^^)

青空の日曜日でにぎわう広場においしそうな出店が出ている。

「ティジェッレ」という。この地方のおいしそうなハムを挟んで、ひとつ三ユーロ。

小松はラルドとパルメザンチーズにて。

ラルドは豚の背中脂肪を塩漬け香草味付たもので、ただの脂肪とはちがっている。日本では敬遠されそうだが、味わいはこちらをお勧めします。

イタリア人のドライバーさんにティジェッレの話をしたら、「もともとは、食べ物そのものではなくて、それをつくる石の型の名前だったんだよ」と教えてくれた。翌日訪れたバルサミコ工場の一角に置いてあったのを教えてくれた。

ああ、これで分かった。きのう食べた時紙ナプキンに書かれていた絵はこれだったんだ。

現代では下の写真のような型でつくるようだが、もともとは焼いた石の間に小麦粉で練ったものを挟んで重ねて圧縮した、ということか。

このティジェッレ、同じようなものが町々にあって、違う名前で呼ばれていてるようだ。「ボローニャではクレシェンティーナというんだよ」との事だったが、これは形が月に似ているところからきているのかしらん。

小さな町にいろいろあるこういった、いわば「B級グルメ」も《手造の旅》小都市めぐりの楽しみです(^^)

1 - 5件目まで(22件中)