記事一覧

1 - 4件目まで(4件中)

- チチェスター大聖堂の宝物館

-

エリア:

- ヨーロッパ>イギリス>イギリスその他の都市

- ヨーロッパ>イギリス

- テーマ:街中・建物・景色 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2014/01/30 13:48

- コメント(0)

イギリス南部、ウエスト・サセックスの古都チチェスターはノルマン時代12世紀からの大聖堂がそびえている。

都市の起源はローマ時代に遡り、大聖堂の床下にもこんなモザイクが埋まっている。

美しいシャガールのステンドグラスもある

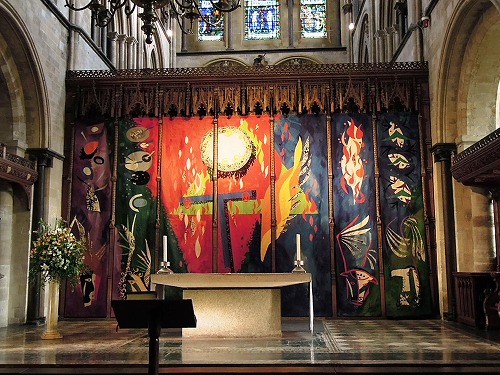

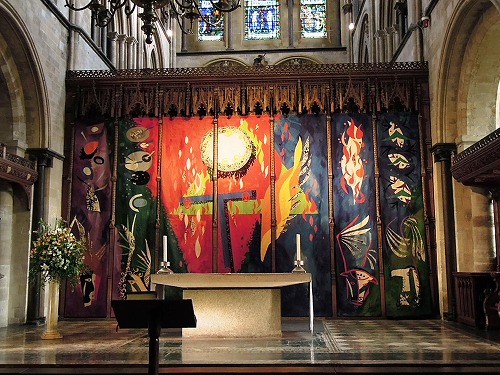

一見に値するタピスリーもある

一見に値するタピスリーもある

作曲家ホルストの墓もある

作曲家ホルストの墓もある

★宝物館★

50ペンスコインの自動改札で入る宝物館はひっそりした一角だったが、解説と共にじっくり見ていくと、興味深い展示物があった。

これハ一見ただの杯やパテナのひとつのようだが、実は聖歌隊席に埋められていた司教の墓から1829年に発見されたもの。

少し離れた場所にその発見された時の様子が版画で展示されていた。肩の部分に杯とパテナが見える。

イギリスは16世紀ヘンリー八世による宗教改革によって、カトリックの産物である修道院や巡礼は廃止され、墓を含む多くの歴史的な事物が破壊されてしまっている。

その中を聖歌隊席の地下でひっそり生き延びていたこの二体の司教の遺体。彼らが現代に伝えたものだった。

すぐ下に展示されている指輪は遺体がはめていたもの。

四世紀にローマ法王からくだされた司教指輪。たぶん本物は次の司教が継承し、コピーをつくっていっしょに埋葬したと思われる。

*

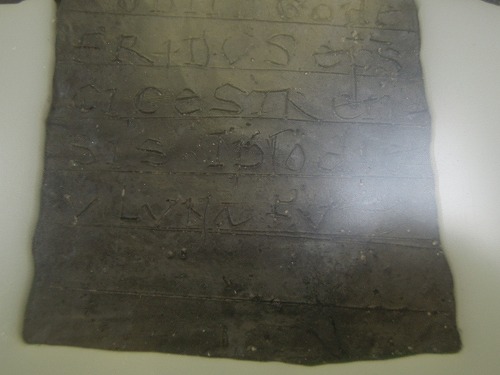

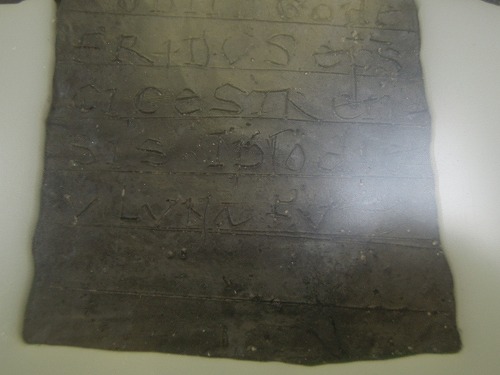

真っ黒な十字型をした鉛板も、よく読み取るとおもしろい。

いちばん上の欠けた部分からGODEFRIUS eps(エピスコバル=司教)CICESTR(チチェスター)

いちばん上の欠けた部分からGODEFRIUS eps(エピスコバル=司教)CICESTR(チチェスター)

これは1830年に工事をしている時、教会横の古い墓地から見つかった。第二代の司教ゴドフリーの死去に際し、ローマ法皇が送った赦しの文面。その前年に同じ場所から見つかっていた石棺も彼のものだと推定されている。

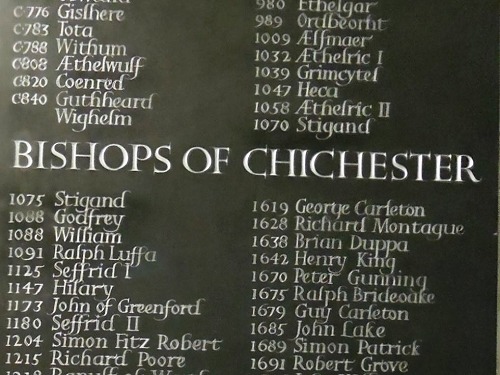

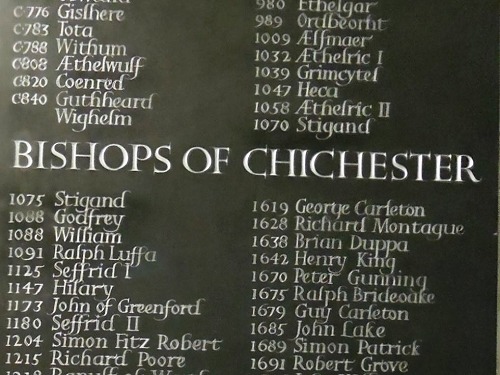

教会内にある歴代司教のリスト、ここチチェスターに司教座が移された後の二代目司教にゴドフリーの名前が読める。

1066年、ヘイスティングの戦いの後、アングロ・サクソン時代の中心だったSelseyからローマ時代から駐屯地があったこちらへ司教座が移された。その時に大聖堂が建設スタートし、その二代目司教がゴドフリーである。

この町の名前はアングロ・サクソンのアーレ王の息子の名前チッサCissaからきているのだけれど。

*

この木製の箱には1190頃からはじまった第三回十字軍に関連する品がおさめられていた。法皇イノチェンツォ三世が贈ったものとされている。

宝物室自体の壁にも12世紀ノルマン時代からのものと推察される壁絵の色が残っている。

日本ではあまり馴染みのないチチェスターだけれど、大聖堂のこんな地味な宝物室にも、興味深い事物が詰まっておりました。

都市の起源はローマ時代に遡り、大聖堂の床下にもこんなモザイクが埋まっている。

美しいシャガールのステンドグラスもある

一見に値するタピスリーもある

一見に値するタピスリーもある

作曲家ホルストの墓もある

作曲家ホルストの墓もある

★宝物館★

50ペンスコインの自動改札で入る宝物館はひっそりした一角だったが、解説と共にじっくり見ていくと、興味深い展示物があった。

これハ一見ただの杯やパテナのひとつのようだが、実は聖歌隊席に埋められていた司教の墓から1829年に発見されたもの。

少し離れた場所にその発見された時の様子が版画で展示されていた。肩の部分に杯とパテナが見える。

イギリスは16世紀ヘンリー八世による宗教改革によって、カトリックの産物である修道院や巡礼は廃止され、墓を含む多くの歴史的な事物が破壊されてしまっている。

その中を聖歌隊席の地下でひっそり生き延びていたこの二体の司教の遺体。彼らが現代に伝えたものだった。

すぐ下に展示されている指輪は遺体がはめていたもの。

四世紀にローマ法王からくだされた司教指輪。たぶん本物は次の司教が継承し、コピーをつくっていっしょに埋葬したと思われる。

*

真っ黒な十字型をした鉛板も、よく読み取るとおもしろい。

いちばん上の欠けた部分からGODEFRIUS eps(エピスコバル=司教)CICESTR(チチェスター)

いちばん上の欠けた部分からGODEFRIUS eps(エピスコバル=司教)CICESTR(チチェスター)これは1830年に工事をしている時、教会横の古い墓地から見つかった。第二代の司教ゴドフリーの死去に際し、ローマ法皇が送った赦しの文面。その前年に同じ場所から見つかっていた石棺も彼のものだと推定されている。

教会内にある歴代司教のリスト、ここチチェスターに司教座が移された後の二代目司教にゴドフリーの名前が読める。

1066年、ヘイスティングの戦いの後、アングロ・サクソン時代の中心だったSelseyからローマ時代から駐屯地があったこちらへ司教座が移された。その時に大聖堂が建設スタートし、その二代目司教がゴドフリーである。

この町の名前はアングロ・サクソンのアーレ王の息子の名前チッサCissaからきているのだけれど。

*

この木製の箱には1190頃からはじまった第三回十字軍に関連する品がおさめられていた。法皇イノチェンツォ三世が贈ったものとされている。

宝物室自体の壁にも12世紀ノルマン時代からのものと推察される壁絵の色が残っている。

日本ではあまり馴染みのないチチェスターだけれど、大聖堂のこんな地味な宝物室にも、興味深い事物が詰まっておりました。

- イギリス海軍のポーツマスを見学

-

エリア:

- ヨーロッパ>イギリス>イギリスその他の都市

- テーマ:観光地 街中・建物・景色 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2014/01/23 11:07

- コメント(0)

ロンドンから列車で二時間ほど、英仏海峡に面したポーツマスはイギリス軍の歴史的本拠地である。

ナポレオンのイギリス侵攻の野望を打ち砕いたトラファルガー海戦の旗艦HMSヴィクトリー号は現在でもこの港を母港とする現役戦艦として登録されている。

海戦には勝利したが、甲板で狙撃されて落命したネルソン提督の像

片目片腕であります。

片目片腕であります。

※HMSヴィクトリー号の写真日記は下記からご覧ください↓

http://blog.goo.ne.jp/komatsusin/e/9a3616c6529170dd4ad3db07b31746b8

ドックヤードは巨大な博物館となっており、見学できる船は全部で三隻。

1860年に世界初の鉄の船として建造されたウォーリアー号にも乗船できる

もうひとつの見学できる船は、16世紀にポーツマス港内で沈没したメアリー・ローズ号。1982年に引き上げられ、たいへん興味深い品々が見つかった。

こちらについては下記の日記からごらんください↓

http://blog.goo.ne.jp/komatsusin/e/9a3616c6529170dd4ad3db07b31746b8

★これら軍港の博物館、全部に入場できる共通券は2014年1月現在26ポンド。一年間有効だそうです。

**

ポーツマス・ハーバー駅から軍港と逆の方に、2005年に完成したスピネーカータワーがそびえている

真後ろが入口

駅からはこのガード下をくぐってアクセス

「ガンワーフ・キー」というのがその再開発エリアの名前だ。

「ガンワーフ・キー」というのがその再開発エリアの名前だ。

ガードをくぐるとショッピングエリア。ロンドンから遠いのでアウトレットショップがたくさんならぶ。マークス・アンド・スペンサーもあります。

レストランも豊富で、海辺はこんな

高さ170mのスピネーカータワーに上ると、ポーツマスの街からドックヤードまで一望できる

フランスと結ぶフェリーが入港してくる。

展望台の真ん中にはガラスの床が開けられている

土足厳禁だそうな。

土足厳禁だそうな。

2014年1月のおだやかに晴れた午後だったが、夏場はきっとたくさんの人でにぎわっているにちがいない。

昨年夏にプリマスからフランスのブルターニュへの船を使った《手造の旅》を催行したけれど、ポーツマスも面白そうです。

※日露戦争の終結として有名なポーツマス条約が結ばれたのは、アメリカ東海岸にある同名の都市です。

ナポレオンのイギリス侵攻の野望を打ち砕いたトラファルガー海戦の旗艦HMSヴィクトリー号は現在でもこの港を母港とする現役戦艦として登録されている。

海戦には勝利したが、甲板で狙撃されて落命したネルソン提督の像

片目片腕であります。

片目片腕であります。※HMSヴィクトリー号の写真日記は下記からご覧ください↓

http://blog.goo.ne.jp/komatsusin/e/9a3616c6529170dd4ad3db07b31746b8

ドックヤードは巨大な博物館となっており、見学できる船は全部で三隻。

1860年に世界初の鉄の船として建造されたウォーリアー号にも乗船できる

もうひとつの見学できる船は、16世紀にポーツマス港内で沈没したメアリー・ローズ号。1982年に引き上げられ、たいへん興味深い品々が見つかった。

こちらについては下記の日記からごらんください↓

http://blog.goo.ne.jp/komatsusin/e/9a3616c6529170dd4ad3db07b31746b8

★これら軍港の博物館、全部に入場できる共通券は2014年1月現在26ポンド。一年間有効だそうです。

**

ポーツマス・ハーバー駅から軍港と逆の方に、2005年に完成したスピネーカータワーがそびえている

真後ろが入口

駅からはこのガード下をくぐってアクセス

「ガンワーフ・キー」というのがその再開発エリアの名前だ。

「ガンワーフ・キー」というのがその再開発エリアの名前だ。ガードをくぐるとショッピングエリア。ロンドンから遠いのでアウトレットショップがたくさんならぶ。マークス・アンド・スペンサーもあります。

レストランも豊富で、海辺はこんな

高さ170mのスピネーカータワーに上ると、ポーツマスの街からドックヤードまで一望できる

フランスと結ぶフェリーが入港してくる。

展望台の真ん中にはガラスの床が開けられている

土足厳禁だそうな。

土足厳禁だそうな。2014年1月のおだやかに晴れた午後だったが、夏場はきっとたくさんの人でにぎわっているにちがいない。

昨年夏にプリマスからフランスのブルターニュへの船を使った《手造の旅》を催行したけれど、ポーツマスも面白そうです。

※日露戦争の終結として有名なポーツマス条約が結ばれたのは、アメリカ東海岸にある同名の都市です。

- 1585年創立、ホークスヘッド村のグラマー・スクール

-

エリア:

- ヨーロッパ>イギリス>湖水地方

- テーマ:観光地 街中・建物・景色 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2011/10/12 21:54

- コメント(0)

「ピーターラビット」の作者ビアトリクス・ポッターが住んだヒルトップへいくバスが出発する村。パッケージツアーもよく訪れる村だが、ここにある十六世紀につくられた学校博物館に入場するグループはほとんどない。

一度入場料を払って入ってみたら、けっこう面白い解説が聞けたので、それ以降時間が合えば案内することにしている。数回目にここの創立者についての解説を読んで、彼、エドウィン・サンディスの人生に興味を持った。

小さな村を見下ろすように教会が建てられている。

このふもとに教会が管理する学校があった。白い二階建てがそれである。

一階部分、ひとつの教室。十六世紀には中央の机はなかった。教室の両方の壁を三つに区切り、各十二名ずつ、計六クラス、合計なんと七十名! 八歳から十五歳までの子供達が同時に勉強していた。

ラテン語、ギリシャ語、数学、英語、当時は子供が使えるノートなどなかったので、基本は声を出して覚える授業。近くの下宿に住んで月曜から土曜までみっちり学ぶ。さらに日曜には必ず教会へ。ミサに三度遅れると退学であった。

食事も含めて共同生活。飲み物は子供でも一日三パイントのビールを飲まされていた。水が不衛生だった時代だということなのだろう。

これら黒板ノートが使用されていたのは最近の19世紀になってからの事。

18世紀後半の詩人ウィリアム・ワーズワースが通った学校としても知られているが、彼の時代にこの黒板ノートはあったのだろうか?

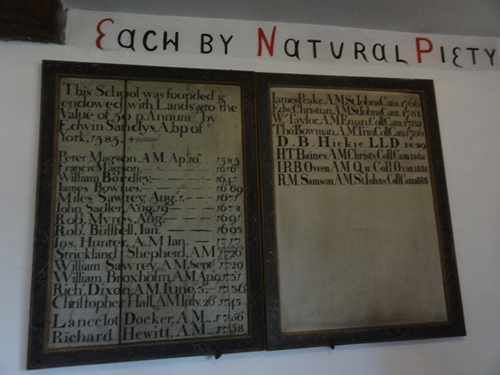

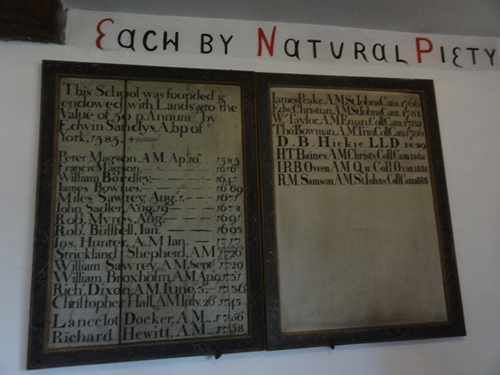

壁に歴代校長の名前を書いたボードがかかっていた。名前の最後にCAMと書いてあるのはケンブリッジ大学卒、OXはオックスフォードである。左の上に創立者としてエドウィン・サンディスの名前が読める。1585年に創立されている。

二階はかつて年長の生徒達の教室であった。今は歴史的な資料が展示されている。

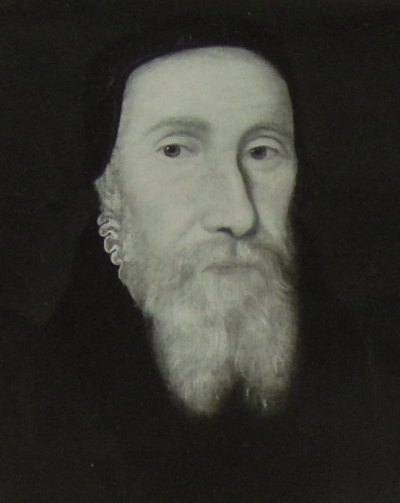

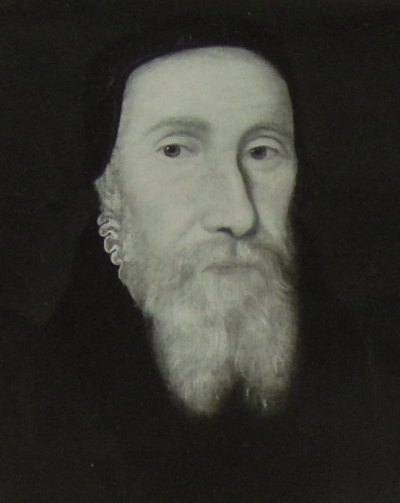

ここで創立者エドウィン・サンディスの生涯について書かれた説明に出会った。

★エドウィン・サンディスは1519年にホークスヘッド近くの小さな村で生まれた。13世紀のスコットランド王ウィリアムの末裔と名のっていたようだが、実際には失われた名家だったようだ。※サンディス家は今もちかくの村にまだ続いている。

1539年にケンブリッジ大学のセント・ジョンズ・カレッジを卒業。さらに教会学神学を学ぶ最高学位コースへ進む。ヘンリー八世が亡くなった1547年にはケンブリッジ大学のキャサリン・カレッジで教鞭をとっている。

1553年には副校長という地位にまでなっていたが、その年、エドワード六世が亡くなり、彼の人生に大きな転機が訪れる。

新女王メアリーは母(スペインのカソリック女王イサベラの娘キャサリン・オブ・アラゴン)の血を継ぐ熱烈なカソリック。父ヘンリー八世が母キャサリンと離婚するために始めた英国国教会を終わらせようとするのは明らかだった。

教会秩序を根本からひっくりかえすこの危機に、メアリーの即位を阻止しようとして前王の血縁者レイディ・ジェーン・グレイが担ぎ出される。エドウィン・サンディスもこのクーデターの動きに同調した。

ところがこの謀計は失敗。ジェーン・グレイはたった九日間だけ王冠を得た後、ロンドン塔で処刑! エドウィン・サンディスもまたロンドン塔へ幽閉されてしまう。いつ処刑されてもおかしくないところだったが、外部の手引きで脱獄に成功し、幸い家族を伴って大陸へ亡命する事ができた。

アントワープ、アウグスブルグ、ストラスブール、プラハ、チューリヒ・・・十年に及ぶ亡命生活。はじめの妻とも息子ともそこで死別。だが、幸い彼自身は1558年メアリー女王の死によって帰国することが出来た。

エリザベス一世女王の御世となり、再び彼は宗教界のキャリアを積み始める。ウォルチェスター司教、ロンドン司教、そしてヨーク大司教の地位にまで至った彼は若い妻と再婚。 1561年に彼と同じ名前の息子が産まれる。1577年、58歳の年にもうひとりの息子ジョージも得た。

1585年、六十五才。長く帰ってはいなかっただろう故郷に錦を飾るというのだろうか、生まれ故郷の村を管轄するここホークスヘッドに、グラマースクールを創立した。無料で教育が受けられるように、学校運営の為の資産も共に寄贈している。三年後1588年にヨーク大司教として死去。

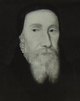

二人の息子達は、エリザベス一世の治世にひらかれた新大陸のヴァージニア植民地の開発にも深くかかわっていくことになる。左が父と同名の息子(次男)エドウィン、右は14歳年下の(三男)ジョージ。

一度入場料を払って入ってみたら、けっこう面白い解説が聞けたので、それ以降時間が合えば案内することにしている。数回目にここの創立者についての解説を読んで、彼、エドウィン・サンディスの人生に興味を持った。

小さな村を見下ろすように教会が建てられている。

このふもとに教会が管理する学校があった。白い二階建てがそれである。

一階部分、ひとつの教室。十六世紀には中央の机はなかった。教室の両方の壁を三つに区切り、各十二名ずつ、計六クラス、合計なんと七十名! 八歳から十五歳までの子供達が同時に勉強していた。

ラテン語、ギリシャ語、数学、英語、当時は子供が使えるノートなどなかったので、基本は声を出して覚える授業。近くの下宿に住んで月曜から土曜までみっちり学ぶ。さらに日曜には必ず教会へ。ミサに三度遅れると退学であった。

食事も含めて共同生活。飲み物は子供でも一日三パイントのビールを飲まされていた。水が不衛生だった時代だということなのだろう。

これら黒板ノートが使用されていたのは最近の19世紀になってからの事。

18世紀後半の詩人ウィリアム・ワーズワースが通った学校としても知られているが、彼の時代にこの黒板ノートはあったのだろうか?

壁に歴代校長の名前を書いたボードがかかっていた。名前の最後にCAMと書いてあるのはケンブリッジ大学卒、OXはオックスフォードである。左の上に創立者としてエドウィン・サンディスの名前が読める。1585年に創立されている。

二階はかつて年長の生徒達の教室であった。今は歴史的な資料が展示されている。

ここで創立者エドウィン・サンディスの生涯について書かれた説明に出会った。

★エドウィン・サンディスは1519年にホークスヘッド近くの小さな村で生まれた。13世紀のスコットランド王ウィリアムの末裔と名のっていたようだが、実際には失われた名家だったようだ。※サンディス家は今もちかくの村にまだ続いている。

1539年にケンブリッジ大学のセント・ジョンズ・カレッジを卒業。さらに教会学神学を学ぶ最高学位コースへ進む。ヘンリー八世が亡くなった1547年にはケンブリッジ大学のキャサリン・カレッジで教鞭をとっている。

1553年には副校長という地位にまでなっていたが、その年、エドワード六世が亡くなり、彼の人生に大きな転機が訪れる。

新女王メアリーは母(スペインのカソリック女王イサベラの娘キャサリン・オブ・アラゴン)の血を継ぐ熱烈なカソリック。父ヘンリー八世が母キャサリンと離婚するために始めた英国国教会を終わらせようとするのは明らかだった。

教会秩序を根本からひっくりかえすこの危機に、メアリーの即位を阻止しようとして前王の血縁者レイディ・ジェーン・グレイが担ぎ出される。エドウィン・サンディスもこのクーデターの動きに同調した。

ところがこの謀計は失敗。ジェーン・グレイはたった九日間だけ王冠を得た後、ロンドン塔で処刑! エドウィン・サンディスもまたロンドン塔へ幽閉されてしまう。いつ処刑されてもおかしくないところだったが、外部の手引きで脱獄に成功し、幸い家族を伴って大陸へ亡命する事ができた。

アントワープ、アウグスブルグ、ストラスブール、プラハ、チューリヒ・・・十年に及ぶ亡命生活。はじめの妻とも息子ともそこで死別。だが、幸い彼自身は1558年メアリー女王の死によって帰国することが出来た。

エリザベス一世女王の御世となり、再び彼は宗教界のキャリアを積み始める。ウォルチェスター司教、ロンドン司教、そしてヨーク大司教の地位にまで至った彼は若い妻と再婚。 1561年に彼と同じ名前の息子が産まれる。1577年、58歳の年にもうひとりの息子ジョージも得た。

1585年、六十五才。長く帰ってはいなかっただろう故郷に錦を飾るというのだろうか、生まれ故郷の村を管轄するここホークスヘッドに、グラマースクールを創立した。無料で教育が受けられるように、学校運営の為の資産も共に寄贈している。三年後1588年にヨーク大司教として死去。

二人の息子達は、エリザベス一世の治世にひらかれた新大陸のヴァージニア植民地の開発にも深くかかわっていくことになる。左が父と同名の息子(次男)エドウィン、右は14歳年下の(三男)ジョージ。

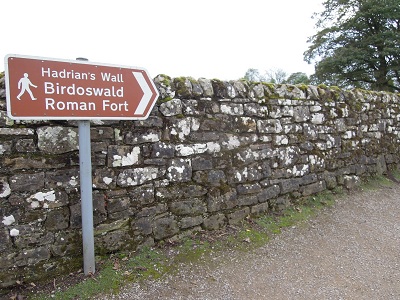

紀元後二世紀にローマ五賢帝のひとりハドリアヌスがイングランドの北の境界線に築かせた長城がある。ロンドンから北へ430キロ。スコットランド国境のすぐ南にあるカーライルはローマ起源の町。そこからさらにバスで一時間程度かかる。

全長110キロ強。東はニューキャッスルまで及び、グレートブリテン島をは挟んだ二つの海をつなぐように建設されてた。

近くには羊放牧用の柵もたくさんみられるので、バスで走りながら城壁の話をしていると、「あ、あれですか?」と皆さん指差したり(笑)。

確かに同じような石を用いた石壁なのでぱっと見は似ているが、ならべてみるとその違いははっきりしている。下の写真で手前は現代の羊放牧用の柵。上の写真、およびこの写真後方に見える四角い石積んだ厚いものが紀元後二世紀ローマ時代。

この城壁はもともと高さ六メートルの高さがあったそうだが、現在はその基礎の部分だけが残る。四角い石材は建築に便利なのでどんどん持ち去られてしまったのだ。

比較的よくのこっているこのバードオズワルド砦付近が見学地として推奨され、バス駐車場も完備されている。

現在見られる古代のものはこのような建物基礎の部分でしかない。

敷地内には1840年にこの遺跡に興味を持ち、考古学者に発掘させたヘンリー・ノーマンという人物が住んだ家がある。彼はファームハウスに塔や壁を増築して、あたかも中世の屋敷のように改造した。

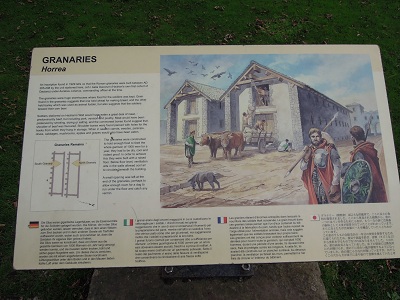

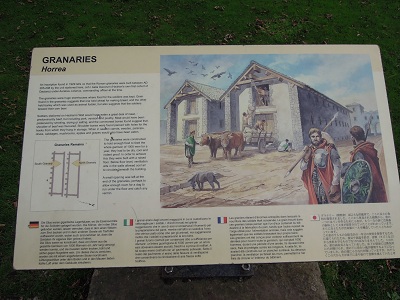

案内板には日本語も表記もあるので分かりやすい。なるほど、ここは穀物貯蔵庫だったのか。

それにしても、どうして「六メートルの高さがあった」というようなことが分かるのだろう?ローマ帝国の築いた類似の壁はいろいろあるのだろうが、塔の形状までもはっきり再現することができるのだろうか?

二日後に行ったバースのローマ浴場博物館の展示品を見ていた時、温泉から見つかったという下の銅製カップの解説を聴いて納得した。

このカップはローマの兵士が常に携帯していた銅製の個人用のカップで、行軍の際に水を飲んだり配給を受け取ったりする為の必需品だったそうだ。

横から見ると、なるほどハドリアヌスの城壁と思われる姿がはっきりと描かれている。同様のものが三点あるのだとか。※どこの博物館にあるか、などは言及されていなかった。

バースの浴場は当時アクア・スリスと呼ばれ、スリス・ミネルヴァ女神の為の神殿と温泉が湧き出す池があった。このカップは兵士が奉納の為に投げ込んだと推察されている。

人間が神に捧げる方法は、時代も洋の東西も問わないらしい。

全長110キロ強。東はニューキャッスルまで及び、グレートブリテン島をは挟んだ二つの海をつなぐように建設されてた。

近くには羊放牧用の柵もたくさんみられるので、バスで走りながら城壁の話をしていると、「あ、あれですか?」と皆さん指差したり(笑)。

確かに同じような石を用いた石壁なのでぱっと見は似ているが、ならべてみるとその違いははっきりしている。下の写真で手前は現代の羊放牧用の柵。上の写真、およびこの写真後方に見える四角い石積んだ厚いものが紀元後二世紀ローマ時代。

この城壁はもともと高さ六メートルの高さがあったそうだが、現在はその基礎の部分だけが残る。四角い石材は建築に便利なのでどんどん持ち去られてしまったのだ。

比較的よくのこっているこのバードオズワルド砦付近が見学地として推奨され、バス駐車場も完備されている。

現在見られる古代のものはこのような建物基礎の部分でしかない。

敷地内には1840年にこの遺跡に興味を持ち、考古学者に発掘させたヘンリー・ノーマンという人物が住んだ家がある。彼はファームハウスに塔や壁を増築して、あたかも中世の屋敷のように改造した。

案内板には日本語も表記もあるので分かりやすい。なるほど、ここは穀物貯蔵庫だったのか。

それにしても、どうして「六メートルの高さがあった」というようなことが分かるのだろう?ローマ帝国の築いた類似の壁はいろいろあるのだろうが、塔の形状までもはっきり再現することができるのだろうか?

二日後に行ったバースのローマ浴場博物館の展示品を見ていた時、温泉から見つかったという下の銅製カップの解説を聴いて納得した。

このカップはローマの兵士が常に携帯していた銅製の個人用のカップで、行軍の際に水を飲んだり配給を受け取ったりする為の必需品だったそうだ。

横から見ると、なるほどハドリアヌスの城壁と思われる姿がはっきりと描かれている。同様のものが三点あるのだとか。※どこの博物館にあるか、などは言及されていなかった。

バースの浴場は当時アクア・スリスと呼ばれ、スリス・ミネルヴァ女神の為の神殿と温泉が湧き出す池があった。このカップは兵士が奉納の為に投げ込んだと推察されている。

人間が神に捧げる方法は、時代も洋の東西も問わないらしい。

1 - 4件目まで(4件中)