記事一覧

1 - 5件目まで(17件中)

- ジャクソンレイク朝食クルーズ

-

エリア:

- 北米>アメリカ西部

- テーマ:ハイキング・登山 クルーズ 自然・植物

- 投稿日:2014/06/20 13:16

- コメント(1)

グランドティトン国立公園は、イエローストーン国立公園とセットでちょっとだけ訪れる事が多いのだが、実際に行ってみるとゆっくり滞在したくなる場所だ。2014年6月、三度目の企画ではじめてジャクソンレイク・ロッジに二泊。

人気の朝食クルーズに参加することも出来た。

07:15コルターズベイの桟橋集合。この時には雲も多くてずいぶん寒かった。

夜中には風も強くて、雨が降っている音も聞こえていたのである。

やがて集まってきた朝食クルーズの参加者は、三十人乗り二艘の船に分乗。

我々10人の乗ったランデブー号の船長は三十年の経験をもつベテラン。「おらぁ、書類仕事というのは嫌いなんだ」なんて言いながら、いろんな面白い話をきかせてくれる。

このグランドティトンが国立公園に指定されたのは1929年。だが、その時にはすでに入植していた多くの農民が居て、下流のアイダホ州の農民からも大きな反対があったそうだ。

農民にとっては充分な水が供給されることは、自然保護なんぞよりもよほど重要な事。1901年にはじめてのダムが建設され、現在のモノは1916年建造。

●アシスタント・ガイド役のケイティさんは、この時期サンフランシスコから毎年きているとのこと。若いけれど、彼女もとてもおもしろい話をきかせてくれた。

自然に起こった山火事は人間が消さないのが自然公園の流儀なのだが、敷地がイエローストーン国立公園ほど大きくないグランドティトンでは近年そうもいかなくなっているとか。2009年の火事は幸い雪が消してくれたそうな。

●灰色オオカミは一度絶滅してしまったが、1995年に再導入され、増え続けている。かれらはエルクを好物にしている。

モラン山の氷河を滑り降りたスキーヤーがいる

斜度は60度にもなる。十時間かけて登って、三十分で無事降りてきた。

●船長が「この氷河はその形からジミ・ヘンドリックス氷河とも呼ばれている」と笑いをとった。そういえば、そうかな。

↓モラン山の右には氷河の削った丸い谷。ここは「フォールズ・ヴァレー」と呼ばれている。なぜかは、写真をよく見てもらうとわかるだろう。

落差百メートルを超える滝が二本流れ落ちているのがわかる。

エルク島をまわりこんで、三十分ほどの乗船で桟橋へついた。

雲が多くて寒いから、皆自然に焚火のところにあつまる。標高は2400mちかくもあるのだから6月でも朝はこんなかんじ。

西部劇でよくみるようながっしりしたケトルが火にかかっていた。

コーヒー豆を直に煮た「カウボーイ・コーヒー」なるもの。濁って、とても濃い。

●朝食メニューはわりに多彩。フルーツもいっぱい。

「湖の鱒かですか?」と訊ねると、山の向こうのアイダホから、とのこと。

朝食がおわったころ、山の上から陽があたりはじめた

近くの丘にのぼってみよう

山の天気はどんどん変わる。十五分で花の色も見違えるように鮮やかになっていった

9時15分、再乗船。

行きとちがって、うしろの小さなデッキで太陽を楽しめるおだやかさ

午前10時前、コルターズベイに帰着

2時間半のクルーズは、天候によってずいぶん価値も変わると思うが、ジャクソンレイクを存分に楽しむには、有効なショート・トリップである。

※日本人には、二時間半の間トイレにいけないのがツライかもしれない。島のトイレがほとんど使えないのであります。

人気の朝食クルーズに参加することも出来た。

07:15コルターズベイの桟橋集合。この時には雲も多くてずいぶん寒かった。

夜中には風も強くて、雨が降っている音も聞こえていたのである。

やがて集まってきた朝食クルーズの参加者は、三十人乗り二艘の船に分乗。

我々10人の乗ったランデブー号の船長は三十年の経験をもつベテラン。「おらぁ、書類仕事というのは嫌いなんだ」なんて言いながら、いろんな面白い話をきかせてくれる。

このグランドティトンが国立公園に指定されたのは1929年。だが、その時にはすでに入植していた多くの農民が居て、下流のアイダホ州の農民からも大きな反対があったそうだ。

農民にとっては充分な水が供給されることは、自然保護なんぞよりもよほど重要な事。1901年にはじめてのダムが建設され、現在のモノは1916年建造。

●アシスタント・ガイド役のケイティさんは、この時期サンフランシスコから毎年きているとのこと。若いけれど、彼女もとてもおもしろい話をきかせてくれた。

自然に起こった山火事は人間が消さないのが自然公園の流儀なのだが、敷地がイエローストーン国立公園ほど大きくないグランドティトンでは近年そうもいかなくなっているとか。2009年の火事は幸い雪が消してくれたそうな。

●灰色オオカミは一度絶滅してしまったが、1995年に再導入され、増え続けている。かれらはエルクを好物にしている。

モラン山の氷河を滑り降りたスキーヤーがいる

斜度は60度にもなる。十時間かけて登って、三十分で無事降りてきた。

●船長が「この氷河はその形からジミ・ヘンドリックス氷河とも呼ばれている」と笑いをとった。そういえば、そうかな。

↓モラン山の右には氷河の削った丸い谷。ここは「フォールズ・ヴァレー」と呼ばれている。なぜかは、写真をよく見てもらうとわかるだろう。

落差百メートルを超える滝が二本流れ落ちているのがわかる。

エルク島をまわりこんで、三十分ほどの乗船で桟橋へついた。

雲が多くて寒いから、皆自然に焚火のところにあつまる。標高は2400mちかくもあるのだから6月でも朝はこんなかんじ。

西部劇でよくみるようながっしりしたケトルが火にかかっていた。

コーヒー豆を直に煮た「カウボーイ・コーヒー」なるもの。濁って、とても濃い。

●朝食メニューはわりに多彩。フルーツもいっぱい。

「湖の鱒かですか?」と訊ねると、山の向こうのアイダホから、とのこと。

朝食がおわったころ、山の上から陽があたりはじめた

近くの丘にのぼってみよう

山の天気はどんどん変わる。十五分で花の色も見違えるように鮮やかになっていった

9時15分、再乗船。

行きとちがって、うしろの小さなデッキで太陽を楽しめるおだやかさ

午前10時前、コルターズベイに帰着

2時間半のクルーズは、天候によってずいぶん価値も変わると思うが、ジャクソンレイクを存分に楽しむには、有効なショート・トリップである。

※日本人には、二時間半の間トイレにいけないのがツライかもしれない。島のトイレがほとんど使えないのであります。

- プーリアで昔のオリーブオイル製造場を訪れる

-

エリア:

- ヨーロッパ>イタリア>イタリアその他の都市

- テーマ:グルメ 歴史・文化・芸術 自然・植物

- 投稿日:2013/11/22 09:42

- コメント(0)

南イタリア、プーリア地方の白い街のひとつオストゥーニ

イタリアで生産されるオリーブの六割を生産するこのエリアには六千万本のオリーブがあるという

その中の約十パーセントが保護指定された古木で、こんな認識票がつけられている。

その中の約十パーセントが保護指定された古木で、こんな認識票がつけられている。

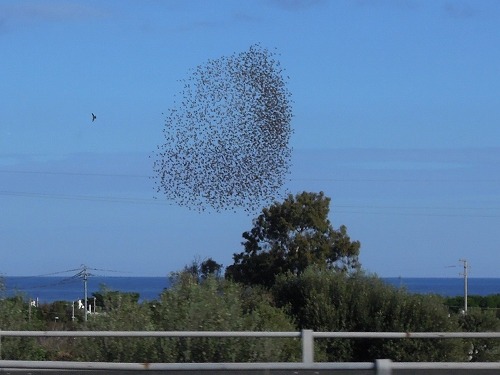

ムクドリの群れが鷹に追われている?

今日利用している二十人乗りのバスでもバックできないような道なので、オリーブ畑の中を歩いていく。11月半ばでも、今日の様に晴れた日なら、むしろ酷暑の夏より気持ち良いです。

かつてのお館でしょうか

パーン!と銃声が何度も聞こえた後、笑顔で狩人が二人

腰にはさっきのムクドリがたくさんぶらさげられてる。「おいしいんだよ」と、ほんと?

突然入口があった

持ち主のアントニェッタさんが待っていてくれた。連絡しておかないと通常はオープンしていない。

持ち主のアントニェッタさんが待っていてくれた。連絡しておかないと通常はオープンしていない。

この場所はゴミ溜めになっていたのだが、アントニェッタさんのご主人が整備して昔の様子を見学できるまでに整備した。

樽を転がすための木の道がつけられている。

天井には機械を使った後の穴

洞窟をオリーブ絞りの場所にした一つの理由がこれ。

圧力をしっかりかけられるように天井を利用したのである。

収穫したオリーブは最初にこの石臼で砕かれる

「こんな風に動物がやってたのよ」とアントニェッタさんが実演

ここにも同じ機械があったにちがいない

たくさんオリーブの実がちらばっていたので穴から見上げると

まさに収穫期のオリーブの木が見下ろしていた。

まさに収穫期のオリーブの木が見下ろしていた。

砕かれたオリーブの実はこんな布の入れ物に入れてしぼり機にかけられる。

砕いただけでもオイルは出てくる。それをこの鉄製の道具ですくった。

以前、別のオリーブ製造所で、しぼらなくても出てくるオイルを「ラ・クリマ(涙)」と呼ぶのだと教えてもらったことがある。

しぼり機はこれ

オリーブの収穫期は11月から2月ごろまで続くので、そのあいだここに寝泊まりする労働者の場所

いったい何年前までここを使っていたのだろう。いったいいつから使っていのだろう?こういった場所はきっとたくさんあったに違いない。

さて、当然味わってみたいじゃないですか(^^)

オリーブのペーストをつけたのも、ドライ・トマトもおいしかったけれど、やっぱりそのものをたっぷりつけただけのシンプルなラスクがいちばんでした。

DOP=Denominazione di Origine Protetta (イタリアの原産地呼称保護制度)を冠しております

イタリアで生産されるオリーブの六割を生産するこのエリアには六千万本のオリーブがあるという

その中の約十パーセントが保護指定された古木で、こんな認識票がつけられている。

その中の約十パーセントが保護指定された古木で、こんな認識票がつけられている。

ムクドリの群れが鷹に追われている?

今日利用している二十人乗りのバスでもバックできないような道なので、オリーブ畑の中を歩いていく。11月半ばでも、今日の様に晴れた日なら、むしろ酷暑の夏より気持ち良いです。

かつてのお館でしょうか

パーン!と銃声が何度も聞こえた後、笑顔で狩人が二人

腰にはさっきのムクドリがたくさんぶらさげられてる。「おいしいんだよ」と、ほんと?

突然入口があった

持ち主のアントニェッタさんが待っていてくれた。連絡しておかないと通常はオープンしていない。

持ち主のアントニェッタさんが待っていてくれた。連絡しておかないと通常はオープンしていない。この場所はゴミ溜めになっていたのだが、アントニェッタさんのご主人が整備して昔の様子を見学できるまでに整備した。

樽を転がすための木の道がつけられている。

天井には機械を使った後の穴

洞窟をオリーブ絞りの場所にした一つの理由がこれ。

圧力をしっかりかけられるように天井を利用したのである。

収穫したオリーブは最初にこの石臼で砕かれる

「こんな風に動物がやってたのよ」とアントニェッタさんが実演

ここにも同じ機械があったにちがいない

たくさんオリーブの実がちらばっていたので穴から見上げると

まさに収穫期のオリーブの木が見下ろしていた。

まさに収穫期のオリーブの木が見下ろしていた。砕かれたオリーブの実はこんな布の入れ物に入れてしぼり機にかけられる。

砕いただけでもオイルは出てくる。それをこの鉄製の道具ですくった。

以前、別のオリーブ製造所で、しぼらなくても出てくるオイルを「ラ・クリマ(涙)」と呼ぶのだと教えてもらったことがある。

しぼり機はこれ

オリーブの収穫期は11月から2月ごろまで続くので、そのあいだここに寝泊まりする労働者の場所

いったい何年前までここを使っていたのだろう。いったいいつから使っていのだろう?こういった場所はきっとたくさんあったに違いない。

さて、当然味わってみたいじゃないですか(^^)

オリーブのペーストをつけたのも、ドライ・トマトもおいしかったけれど、やっぱりそのものをたっぷりつけただけのシンプルなラスクがいちばんでした。

DOP=Denominazione di Origine Protetta (イタリアの原産地呼称保護制度)を冠しております

- グリムゼルのおもてなし、封鎖された峠のホテルを脱出

-

エリア:

- ヨーロッパ>スイス>マイリンゲン

- テーマ:街中・建物・景色 ハイキング・登山 自然・植物

- 投稿日:2012/07/07 12:30

- コメント(0)

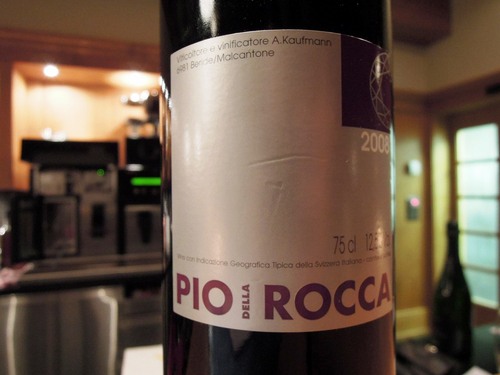

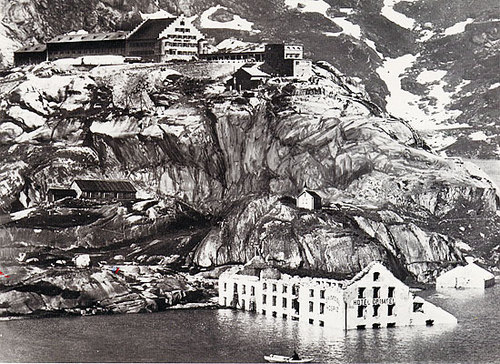

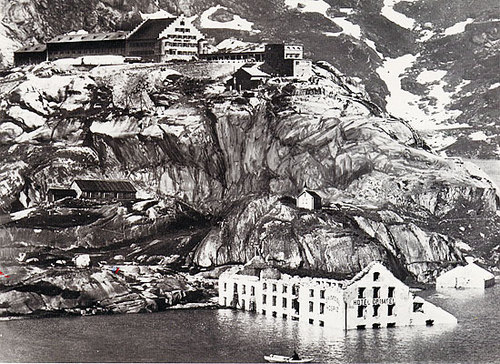

霧と雨の中到着したグリムゼルホスピッツはダム湖の只中に建つ一軒家である。後日、峠から降りてくる途中に撮影した写真↓

手前のグリムゼル湖を見下ろすように建つ黒い三角屋根がホテル。その左側の建物群が発電所の施設。ともに目立たないようにつくられているのがわかる。色の違うむこうの湖も人造湖レーデリクスボーデン。

嵐のような天気の中ここへ到着したのだが、霧でどんなところにいるのか見当もつかない状況であった。そんな我々をホテルのダイニングは暖かくむかえてくれた。

●鳥レバーソテーと夏サラダ

●ポルチーニのクリームスープと生ハム

●ラムの腰肉とローズマリーソース、ズッキーニとポム・ドフィーヌ(ジャガイモのピューレとシュー生地をボール状にして卵黄をかけて焼いたもの)

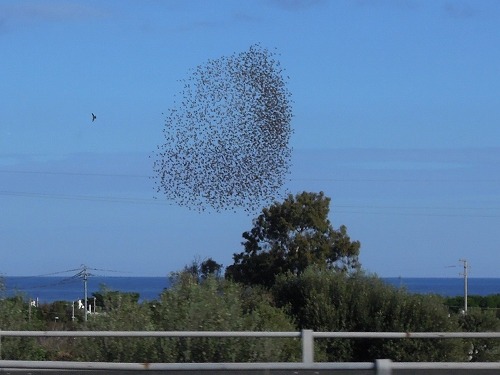

レバーやラムの肉は「日本人は苦手」という先入観が日本の旅行会社にあるのであまり出されない。でも、実際上手に調理してあればとても美味い食材なのです。チィチーノのスイス赤ワインにもよく合った。

**

翌朝起きて、天気は回復するどころか雷まで加わった豪雨である。霧だけはとれてきて、自分たちが今どんな峠道のホテルにいるのかが理解できてきた。

ホテルからダム湖を見下ろす

少し雨の止んだ時にダムの端まででて見上げるホテル

この風変わりな三角屋根は、ダム建設で沈んだ修道院を模している。自分の足ものとの水の下に、こんな建物があるという事実は不思議な感覚だ。

今日は10時の出発してツェルマットへ向かう予定。チャーターバスをオーダーしていたが、そのバスは既に昨夜到着している。朝、そのドライバーと顔をあわせると★「落石で峠はどちらの道へも降りられない状況だよ」と、いきなり教えてくれた。

ホテルのスタッフに訊くと、「復旧作業ははじまっているが、いつ道が開くのかは分からない」との事。ううむ、それじゃ、とにかくこの場所を楽みましょ!

ここは水力発電に関すする展示もあるのでそれを見に行くことにする。ダムサイトのエレベーターを降りるとびっくり。誰もいないの峠道のこんな場所に、無料の充実した博物館がつくられているのである。ホテルから右下の建物がそれ。

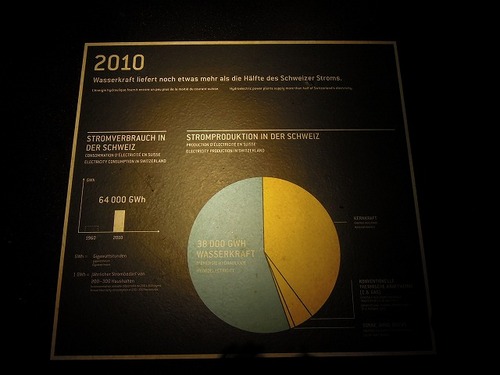

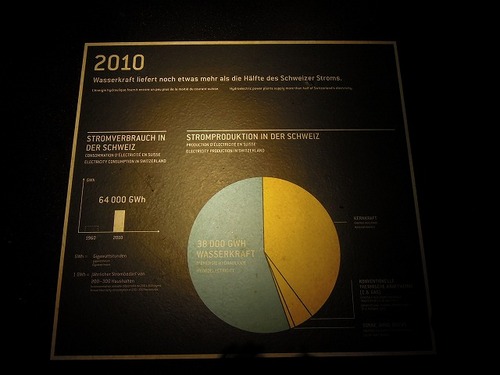

英語も併記されていてわかりやすい。この図によると★スイスの発電量の6割弱が水力。そして原子力が四割を占める。原子力発電所は国内に5基あるが、実際には三基が稼働している状況らしい。

★以下、この旅のために現地の方に調べていただいた内容を加えて解説。

☆きのう霧の中で乗った急勾配の乗り物も含めて、このあたりはKWOという私営の発電会社の所有となっている。KWOとはつまり「K=Kraft(英語で言うPower=電力)」「W=Werk(英語で言うWork=この場合設備を指す)」合わせてKWは発電所という意味になる。

☆Oberhasliオーバーハスリは地名。標準ドイツ語でHase(ハーゼ)はウサギ。Hasliはスイスドイツ語でウサギちゃん。※語尾にliがつくとカワイイ感じに聞こえるのがスイスドイツ語。

マイリンゲン周辺の山をHasliberg(ハスリベルク:ウサギちゃん山)、

谷をHaslital(ハスリタール:ウサギちゃん谷)と呼ぶ。グリムゼル峠周辺はOberhasli。

よってKWOを無理やり訳せば「ウサギ谷発電所」となりましょうか。

★グリムゼル湖について<海抜1909m>

1億㎥の水をたたえるグリムゼル湖はKWOの5つの貯水池の中で最大の湖です。

長さ約6km、発電能力は2億6100万KWです。この貯水量を全部使って発電すれば、約3億kWhの総電力生産量となり、住宅3百万軒が月間に消費する電力量を賄うことができ、これは料金にして50億円に相当します。

1926年にダム壁と湖岸の両方が建設され、1932年、グリムゼル湖の水から初めてのグリムゼル電力がハンデック第1発電所で生産されました。

複雑な山岳地形を活かして大小さまざまな貯水湖を水路で網目様に繋いで、総水量を多くしています。しかもそれらの水路や道路を地中トンネル式にして、地表から観光客の目に入らないように配慮しているのです。

なあるほど!よく調べていただきました。

しばらく地下の博物館をわいわい貸切見学をしていると、突然、ホテルのスタッフが我々を呼びに来た。「発電所を通してみなさんを脱出させてあげましょう」という。

はじめは、いったい何のことか分からなかったが、はっと思い当たった。この発電所はほとんどすべてが地下に造られている。その設備の中を通して封鎖されている道の外へ出してくれようとしているのだ。

急ぎ、ホテルへ戻り出発準備。時刻はもうすぐ午前11時。

朝までの仕事を終えたホテルのスタッフがりんごを齧りながら我々を案内してくれたのはさっきの博物館の下の階にあるゴンドラだった。

8人しか乗れないこの小さなゴンドラが動いているのは以前見たことがあったが、そうか、これは発電所やホテルの従業員用のものだったのか。

我々は少人数だから二度の運行で出してもらえることになったのだろう。

ゴンドラからは巨大なグリムゼル湖のダム壁がよく見える。

到着したダムの下でしばらく待たされ、迎えの車が地下から登場した。

※二日後に再びこの峠を越えた時、その場所がバスから見えた。

ダム壁の左端から、写真右下へゴンドラで降り、そこに開けられた入口から地下道へ入ったのである。

まっすぐな整備されたコンクリートの道が出現した。途中にあるいくつかの扉が開くと、また別の長いトンネルが続いている。

途中のガラスのショーケースに何か展示されている。「ロッククリスタル」と運転している発電所スタッフが教えてくれる。

ドライバーが運転しながらひとつの横扉を指して「ここを入ると研究所」と言う。前出の調べていただたい資料から、それが何かわかる。

★実はグリムゼルは核廃棄物の埋没試験場として有名なところです。

国内5基の原発から出てしまった廃棄物を山中に穴を掘って埋めようとしています。これも地中で作業しているので、日本人ほか年間2千人の見学者が訪れる迫力ある美しい峠道を通っても、これらの処理場は地表からは見えません。

青森の大湊港(原子力船むつ)や六ヶ所村(再処理工場)で大騒ぎする日本が

アイスランドと並んで見習うべきところといえるでしょう。

☆ドイツのハイルブロンでも地下にこういった施設があるのを新聞で読んだことがあった。原子力発電所からの廃棄物は、ただの廃棄物ということではなく処理して再利用が可能である。将来、これらを必要とする子孫たちに安全に引き渡せるように、研究して貯蔵してあるのである。

三キロ近いトンネルを走り・・・

ドアが開くと、もうひとつ下のダムの壁が見えるところへ出た。★冬季、この峠は雪で封鎖される。しかし、発電所は稼動しているのだからそこで働く人々は現場へ行ける必要がある。この地下道はそのためのものなのである。

車はその壁を見上げる道を走り

一般道へ合流

きのう昼食を食べたハンデックホテルへの道を下っていくが、一台の車にも出会わない。そりゃ、そうだ、峠の道は封鎖されているのだから。

我々だけがこのバーの向こうから降りてくることが出来た。

無事、封鎖されたグリムゼル峠を脱出!

手前のグリムゼル湖を見下ろすように建つ黒い三角屋根がホテル。その左側の建物群が発電所の施設。ともに目立たないようにつくられているのがわかる。色の違うむこうの湖も人造湖レーデリクスボーデン。

嵐のような天気の中ここへ到着したのだが、霧でどんなところにいるのか見当もつかない状況であった。そんな我々をホテルのダイニングは暖かくむかえてくれた。

●鳥レバーソテーと夏サラダ

●ポルチーニのクリームスープと生ハム

●ラムの腰肉とローズマリーソース、ズッキーニとポム・ドフィーヌ(ジャガイモのピューレとシュー生地をボール状にして卵黄をかけて焼いたもの)

レバーやラムの肉は「日本人は苦手」という先入観が日本の旅行会社にあるのであまり出されない。でも、実際上手に調理してあればとても美味い食材なのです。チィチーノのスイス赤ワインにもよく合った。

**

翌朝起きて、天気は回復するどころか雷まで加わった豪雨である。霧だけはとれてきて、自分たちが今どんな峠道のホテルにいるのかが理解できてきた。

ホテルからダム湖を見下ろす

少し雨の止んだ時にダムの端まででて見上げるホテル

この風変わりな三角屋根は、ダム建設で沈んだ修道院を模している。自分の足ものとの水の下に、こんな建物があるという事実は不思議な感覚だ。

今日は10時の出発してツェルマットへ向かう予定。チャーターバスをオーダーしていたが、そのバスは既に昨夜到着している。朝、そのドライバーと顔をあわせると★「落石で峠はどちらの道へも降りられない状況だよ」と、いきなり教えてくれた。

ホテルのスタッフに訊くと、「復旧作業ははじまっているが、いつ道が開くのかは分からない」との事。ううむ、それじゃ、とにかくこの場所を楽みましょ!

ここは水力発電に関すする展示もあるのでそれを見に行くことにする。ダムサイトのエレベーターを降りるとびっくり。誰もいないの峠道のこんな場所に、無料の充実した博物館がつくられているのである。ホテルから右下の建物がそれ。

英語も併記されていてわかりやすい。この図によると★スイスの発電量の6割弱が水力。そして原子力が四割を占める。原子力発電所は国内に5基あるが、実際には三基が稼働している状況らしい。

★以下、この旅のために現地の方に調べていただいた内容を加えて解説。

☆きのう霧の中で乗った急勾配の乗り物も含めて、このあたりはKWOという私営の発電会社の所有となっている。KWOとはつまり「K=Kraft(英語で言うPower=電力)」「W=Werk(英語で言うWork=この場合設備を指す)」合わせてKWは発電所という意味になる。

☆Oberhasliオーバーハスリは地名。標準ドイツ語でHase(ハーゼ)はウサギ。Hasliはスイスドイツ語でウサギちゃん。※語尾にliがつくとカワイイ感じに聞こえるのがスイスドイツ語。

マイリンゲン周辺の山をHasliberg(ハスリベルク:ウサギちゃん山)、

谷をHaslital(ハスリタール:ウサギちゃん谷)と呼ぶ。グリムゼル峠周辺はOberhasli。

よってKWOを無理やり訳せば「ウサギ谷発電所」となりましょうか。

★グリムゼル湖について<海抜1909m>

1億㎥の水をたたえるグリムゼル湖はKWOの5つの貯水池の中で最大の湖です。

長さ約6km、発電能力は2億6100万KWです。この貯水量を全部使って発電すれば、約3億kWhの総電力生産量となり、住宅3百万軒が月間に消費する電力量を賄うことができ、これは料金にして50億円に相当します。

1926年にダム壁と湖岸の両方が建設され、1932年、グリムゼル湖の水から初めてのグリムゼル電力がハンデック第1発電所で生産されました。

複雑な山岳地形を活かして大小さまざまな貯水湖を水路で網目様に繋いで、総水量を多くしています。しかもそれらの水路や道路を地中トンネル式にして、地表から観光客の目に入らないように配慮しているのです。

なあるほど!よく調べていただきました。

しばらく地下の博物館をわいわい貸切見学をしていると、突然、ホテルのスタッフが我々を呼びに来た。「発電所を通してみなさんを脱出させてあげましょう」という。

はじめは、いったい何のことか分からなかったが、はっと思い当たった。この発電所はほとんどすべてが地下に造られている。その設備の中を通して封鎖されている道の外へ出してくれようとしているのだ。

急ぎ、ホテルへ戻り出発準備。時刻はもうすぐ午前11時。

朝までの仕事を終えたホテルのスタッフがりんごを齧りながら我々を案内してくれたのはさっきの博物館の下の階にあるゴンドラだった。

8人しか乗れないこの小さなゴンドラが動いているのは以前見たことがあったが、そうか、これは発電所やホテルの従業員用のものだったのか。

我々は少人数だから二度の運行で出してもらえることになったのだろう。

ゴンドラからは巨大なグリムゼル湖のダム壁がよく見える。

到着したダムの下でしばらく待たされ、迎えの車が地下から登場した。

※二日後に再びこの峠を越えた時、その場所がバスから見えた。

ダム壁の左端から、写真右下へゴンドラで降り、そこに開けられた入口から地下道へ入ったのである。

まっすぐな整備されたコンクリートの道が出現した。途中にあるいくつかの扉が開くと、また別の長いトンネルが続いている。

途中のガラスのショーケースに何か展示されている。「ロッククリスタル」と運転している発電所スタッフが教えてくれる。

ドライバーが運転しながらひとつの横扉を指して「ここを入ると研究所」と言う。前出の調べていただたい資料から、それが何かわかる。

★実はグリムゼルは核廃棄物の埋没試験場として有名なところです。

国内5基の原発から出てしまった廃棄物を山中に穴を掘って埋めようとしています。これも地中で作業しているので、日本人ほか年間2千人の見学者が訪れる迫力ある美しい峠道を通っても、これらの処理場は地表からは見えません。

青森の大湊港(原子力船むつ)や六ヶ所村(再処理工場)で大騒ぎする日本が

アイスランドと並んで見習うべきところといえるでしょう。

☆ドイツのハイルブロンでも地下にこういった施設があるのを新聞で読んだことがあった。原子力発電所からの廃棄物は、ただの廃棄物ということではなく処理して再利用が可能である。将来、これらを必要とする子孫たちに安全に引き渡せるように、研究して貯蔵してあるのである。

三キロ近いトンネルを走り・・・

ドアが開くと、もうひとつ下のダムの壁が見えるところへ出た。★冬季、この峠は雪で封鎖される。しかし、発電所は稼動しているのだからそこで働く人々は現場へ行ける必要がある。この地下道はそのためのものなのである。

車はその壁を見上げる道を走り

一般道へ合流

きのう昼食を食べたハンデックホテルへの道を下っていくが、一台の車にも出会わない。そりゃ、そうだ、峠の道は封鎖されているのだから。

我々だけがこのバーの向こうから降りてくることが出来た。

無事、封鎖されたグリムゼル峠を脱出!

- 雨と霧のグリムゼル峠へ、そして美味しいおもてなし

-

エリア:

- ヨーロッパ>スイス>マイリンゲン

- テーマ:ホテル・宿泊 グルメ 自然・植物

- 投稿日:2012/07/04 01:17

- コメント(0)

グリンデルヴァルドからポストバスを乗り継いで峠を越えた。グループ旅行でこんなルートを行くのは《手造の旅》ぐらいのものだろう。なにせ一般車両でさえも入れないルートなのである。

マイリンゲンからグリムゼル峠へ向かう道へ入り、途中にあるハンデックホテルで昼食にした。ポストバスから降りる我々15人をポストバスの運転手さんもめずらしそうに、心配そうに、バスから降りて見送ってくれた。

ハンデックホテルには今回の昼食のためにわざわざ下見に行っていただいた。その今回の旅にかける想いは、ホテル側に伝わっていたといって良い。最初に出されたサラダは、雨に降られた疲れも忘れさせるような美しい花のサラダだった!そしてメニューカードの言葉★皆様がお食事を楽しんでくださること、そしてこのハンデックでの時間が忘れられないものとなるよう願いを込めて★

●第一の皿*色彩豊かなサラダとアルプスのハーブ、自家製山岳チーズとフレッシュチーズのドレッシング

チーズはホテルのすぐ裏でつくっている。ドレッシングもそのチーズをつかったここだけのもの。花は皿に塗った蜂蜜の上にデザインされていて、これをパンでぬぐって食べる。すべて、食べられる美しくて美味しいサラダなのです。

●第二の皿*子牛のクリームソース・チューリヒ風、クリスピーなバターレシュティ(ハッシュドポテト)と本日仕入れた野菜

メインコースはスイスでよく出される肉料理にきのこソースだが、付け合せの野菜がどれも秀逸。アスパラ、ズッキーニ、これらはその味だけでたべさせてくれている。

●第三の皿*フレッシュいちごとバニラクォーク(成熟させていない若いチーズ)マイリンゲン産メレンゲ

デザートは近くのマイリンゲンの町が発祥といわれる「メレンゲ」をつかった一皿。フレッシュなイチゴとさくさくの甘いメレンゲ。

**

さぁ、食事がおわったら裏にある絶景のアトラクションへ行こう。道にはここで飼われているぶたちゃん。

そしてその先を登っていくと・・・おお!今日はこの長さ70メートルの吊り橋、行方は霧の中。

高さも70メートルあるこのゆれる橋、企画段階では渡れない人が出るかもしれないと心配していたのだが、この霧のおかげで下が見えず、全員ほいほいと渡りきることができたのだった(笑)

この橋も面白いけれど、これを渡りに来たのではない。この先にあるヨーロッパで最も急勾配をあがっていく乗り物が目的。

ゲルマーバーンは最大斜度106%!角度にして45度を超えているのです。

実際に乗っていると背中から真上に吊り上げられるような感覚に襲われる。足の下の霧の中へ転げ落ちそうに感じる。

この乗り物はもともと電力会社がゲルマーダム建設のために建設した。作業員を運ぶ輸送機関だったのである。

KWOというその電力開発私企業のロゴが車体にプリントしてある。

★このゲルマーバーンからは晴れた日には絶景が見えるのだが、本日は全くの霧の中。

ゲルマーバーンを降り、ハンデックホテル前から峠に上がる最終のポストバスに乗り、ダムサイトに一軒だけ建てられたホテルへ到着。

峠のホテル、グリムゼルホスピッツに到着する頃に、雨はもう嵐と呼んで良い状態になってたのだった。

〜翌日の旅行記に続く

マイリンゲンからグリムゼル峠へ向かう道へ入り、途中にあるハンデックホテルで昼食にした。ポストバスから降りる我々15人をポストバスの運転手さんもめずらしそうに、心配そうに、バスから降りて見送ってくれた。

ハンデックホテルには今回の昼食のためにわざわざ下見に行っていただいた。その今回の旅にかける想いは、ホテル側に伝わっていたといって良い。最初に出されたサラダは、雨に降られた疲れも忘れさせるような美しい花のサラダだった!そしてメニューカードの言葉★皆様がお食事を楽しんでくださること、そしてこのハンデックでの時間が忘れられないものとなるよう願いを込めて★

●第一の皿*色彩豊かなサラダとアルプスのハーブ、自家製山岳チーズとフレッシュチーズのドレッシング

チーズはホテルのすぐ裏でつくっている。ドレッシングもそのチーズをつかったここだけのもの。花は皿に塗った蜂蜜の上にデザインされていて、これをパンでぬぐって食べる。すべて、食べられる美しくて美味しいサラダなのです。

●第二の皿*子牛のクリームソース・チューリヒ風、クリスピーなバターレシュティ(ハッシュドポテト)と本日仕入れた野菜

メインコースはスイスでよく出される肉料理にきのこソースだが、付け合せの野菜がどれも秀逸。アスパラ、ズッキーニ、これらはその味だけでたべさせてくれている。

●第三の皿*フレッシュいちごとバニラクォーク(成熟させていない若いチーズ)マイリンゲン産メレンゲ

デザートは近くのマイリンゲンの町が発祥といわれる「メレンゲ」をつかった一皿。フレッシュなイチゴとさくさくの甘いメレンゲ。

**

さぁ、食事がおわったら裏にある絶景のアトラクションへ行こう。道にはここで飼われているぶたちゃん。

そしてその先を登っていくと・・・おお!今日はこの長さ70メートルの吊り橋、行方は霧の中。

高さも70メートルあるこのゆれる橋、企画段階では渡れない人が出るかもしれないと心配していたのだが、この霧のおかげで下が見えず、全員ほいほいと渡りきることができたのだった(笑)

この橋も面白いけれど、これを渡りに来たのではない。この先にあるヨーロッパで最も急勾配をあがっていく乗り物が目的。

ゲルマーバーンは最大斜度106%!角度にして45度を超えているのです。

実際に乗っていると背中から真上に吊り上げられるような感覚に襲われる。足の下の霧の中へ転げ落ちそうに感じる。

この乗り物はもともと電力会社がゲルマーダム建設のために建設した。作業員を運ぶ輸送機関だったのである。

KWOというその電力開発私企業のロゴが車体にプリントしてある。

★このゲルマーバーンからは晴れた日には絶景が見えるのだが、本日は全くの霧の中。

ゲルマーバーンを降り、ハンデックホテル前から峠に上がる最終のポストバスに乗り、ダムサイトに一軒だけ建てられたホテルへ到着。

峠のホテル、グリムゼルホスピッツに到着する頃に、雨はもう嵐と呼んで良い状態になってたのだった。

〜翌日の旅行記に続く

- 気球でアーチーズ国立公園上空を飛ぶ

-

エリア:

- 北米>アメリカ西部

- テーマ:鉄道・乗り物 自然・植物

- 投稿日:2012/04/18 07:56

- コメント(1)

ユタ州南部、アーチーズ国立公園を見学する最も贅沢な方法は気球だろう。まず現在実質一社しか運行していない。風が強くても、雨が降っていても飛べない。料金が259ドル+税金というのはさておくとしても。

2012年4月15日、朝5時にホテルで目を覚ました時には小雨だった。「だめか」と思ったけれど一応電話すると「予定通りきてください」と言う。06:45モアブの町の北にあるキャンプグラウンドで待ち合わせ。朝焼けが美しい。

気球会社のバンに乗り換えてオフロードをしばらく走っていくと、巨大な気球がすでに半分ふくらみはじめているではないか。

巨大な扇風機で風を送り込み、ある程度膨らんだところで今度はバーナーが空気を熱くする。だんだんと気球は立ち上がっていく。

今日のバスケット(人間が乗り込む部分)は16人乗り。ヘリの部分はけっこう高いので乗り込むのにちょっと苦労する。

我々9名に加えて、ボストンから来たお父さんと小学校ぐらいの子供達二人が同乗。キャプテンと握手してご挨拶するトム君。

いよいよ、バーナーが本格始動!

ふわりと浮き上がったら、一分もしないうちにさっきまでの地面は遥か下だ。

雲はあるが、遠方の雪をかぶった三千メートル級の山々まで見えてきた。

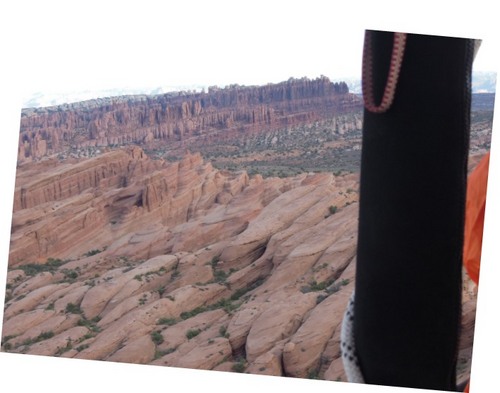

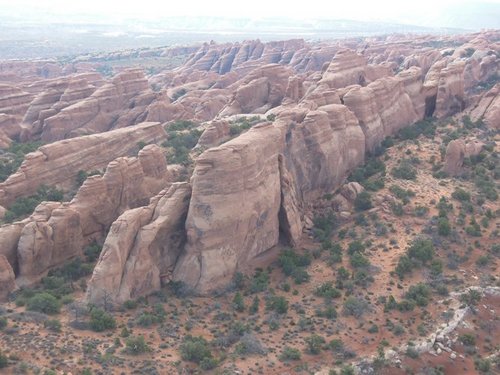

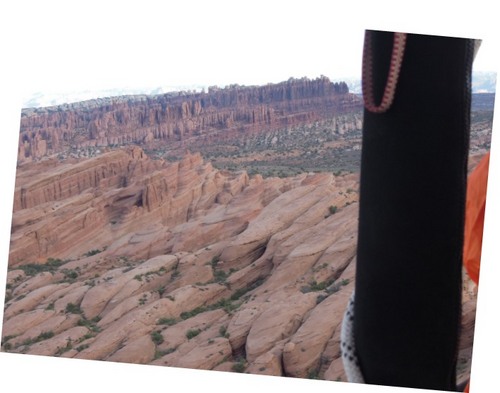

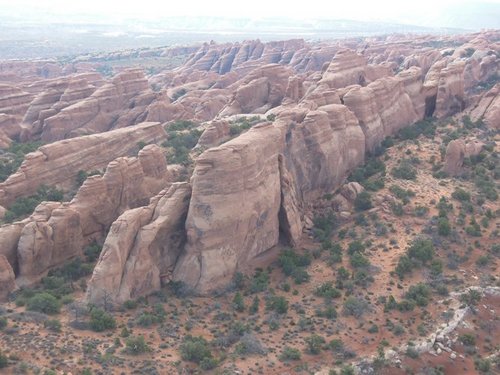

飛び立った場所はアーチーズ国立公園の北西の外側。風にのっていくと自然とアーチーズ国立公園の上に達した。奇岩が林立している様子が面白い。「マーチングマン(行進する人々)」と名付けられた岩が見えてきた。

キャプテンのルーさん「今日はここを越えて国立公園の東向こうまで飛ぶ」という。

日のあたる崖は本棚様なかたちなので「ブックシェル」

陽があたる場所に入り、地面に気球の影が映っている。

冬のコートを着こんでいたけれど、太陽が当たりはじめるとぽかぽか暖かくなってきた。

向かっていく先に、巨大な平たい岩が並んでいる。

名前はそのままの「フィン・バレイ=ヒレの谷」。

ひとつひとつのヒレは二十から三十メートルもの高さがある。

気球からでなければ絶対に得られない視点から見下ろすこの面白さ!

もう一時間も飛び続けているが、まだ降りられるような場所に達しない。第一国立公園内は上空を飛ぶことは良いが、着地する事は禁止なのだそうだ。

下は洗濯岩のようにかわってきた。

一時間二十分が過ぎ、ようやく国立公園の外の平たい土地に達する。

高度が下がり、気球の影も大きくなってきた。

パイロットのルーさんが進行方向に見えてきたオフロードに向けてバーナーを調節する。

着地をどこにするか、どの程度スムーズに降りられるか、ここが気球パイロットが技量を試される最大のポイントである。

衝撃が強すぎるとバスケットが横倒しになってしまうし(アフリカで一度経験)、ぬかるんだ地面に降りてしまったら、気球から降りたとたんにひどい事になるのだ(南半球某所でそういう目にあった)。

今日はスムーズに、良い場所に着地!すぐに気球の先に取り付けられてる紐を引っ張って、折りたたみしやすい形に横たえていく。

バスケットが安定しても、すぐに降りてはいけない。重量が軽くなって再び浮き上がる危険がなくなるまで、みんなでじっと待つ。

そして、また、ふちの高いバスケットからがんばって降りましょ。

気球フライトの成功の後、たいてい行われるシャンペンセレモニー。

パイロットのルーさんが挨拶。「今日は、今年初めてアーチーズ国立公園の上をとびました。そして、皆さんは私のはじめての日本人ゲストでした。乾杯!」

時刻はすでに9時をまわって、早朝から実質半日いっぱいかかった今日だった。忙しい行程のパッケージツアーではとても体験できないのが気球ライド。それだけの価値は充分にあるのだけれど、なかなか普通のツアーで組み込むことは難しい。《手造の旅》の価値であります。

放牧地を抜けて、再びキャンプグランドまで45分走る。

舗装道路に戻って、ようやく自分がどこにいるのか確認する事が出来た。

2012年4月15日、朝5時にホテルで目を覚ました時には小雨だった。「だめか」と思ったけれど一応電話すると「予定通りきてください」と言う。06:45モアブの町の北にあるキャンプグラウンドで待ち合わせ。朝焼けが美しい。

気球会社のバンに乗り換えてオフロードをしばらく走っていくと、巨大な気球がすでに半分ふくらみはじめているではないか。

巨大な扇風機で風を送り込み、ある程度膨らんだところで今度はバーナーが空気を熱くする。だんだんと気球は立ち上がっていく。

今日のバスケット(人間が乗り込む部分)は16人乗り。ヘリの部分はけっこう高いので乗り込むのにちょっと苦労する。

我々9名に加えて、ボストンから来たお父さんと小学校ぐらいの子供達二人が同乗。キャプテンと握手してご挨拶するトム君。

いよいよ、バーナーが本格始動!

ふわりと浮き上がったら、一分もしないうちにさっきまでの地面は遥か下だ。

雲はあるが、遠方の雪をかぶった三千メートル級の山々まで見えてきた。

飛び立った場所はアーチーズ国立公園の北西の外側。風にのっていくと自然とアーチーズ国立公園の上に達した。奇岩が林立している様子が面白い。「マーチングマン(行進する人々)」と名付けられた岩が見えてきた。

キャプテンのルーさん「今日はここを越えて国立公園の東向こうまで飛ぶ」という。

日のあたる崖は本棚様なかたちなので「ブックシェル」

陽があたる場所に入り、地面に気球の影が映っている。

冬のコートを着こんでいたけれど、太陽が当たりはじめるとぽかぽか暖かくなってきた。

向かっていく先に、巨大な平たい岩が並んでいる。

名前はそのままの「フィン・バレイ=ヒレの谷」。

ひとつひとつのヒレは二十から三十メートルもの高さがある。

気球からでなければ絶対に得られない視点から見下ろすこの面白さ!

もう一時間も飛び続けているが、まだ降りられるような場所に達しない。第一国立公園内は上空を飛ぶことは良いが、着地する事は禁止なのだそうだ。

下は洗濯岩のようにかわってきた。

一時間二十分が過ぎ、ようやく国立公園の外の平たい土地に達する。

高度が下がり、気球の影も大きくなってきた。

パイロットのルーさんが進行方向に見えてきたオフロードに向けてバーナーを調節する。

着地をどこにするか、どの程度スムーズに降りられるか、ここが気球パイロットが技量を試される最大のポイントである。

衝撃が強すぎるとバスケットが横倒しになってしまうし(アフリカで一度経験)、ぬかるんだ地面に降りてしまったら、気球から降りたとたんにひどい事になるのだ(南半球某所でそういう目にあった)。

今日はスムーズに、良い場所に着地!すぐに気球の先に取り付けられてる紐を引っ張って、折りたたみしやすい形に横たえていく。

バスケットが安定しても、すぐに降りてはいけない。重量が軽くなって再び浮き上がる危険がなくなるまで、みんなでじっと待つ。

そして、また、ふちの高いバスケットからがんばって降りましょ。

気球フライトの成功の後、たいてい行われるシャンペンセレモニー。

パイロットのルーさんが挨拶。「今日は、今年初めてアーチーズ国立公園の上をとびました。そして、皆さんは私のはじめての日本人ゲストでした。乾杯!」

時刻はすでに9時をまわって、早朝から実質半日いっぱいかかった今日だった。忙しい行程のパッケージツアーではとても体験できないのが気球ライド。それだけの価値は充分にあるのだけれど、なかなか普通のツアーで組み込むことは難しい。《手造の旅》の価値であります。

放牧地を抜けて、再びキャンプグランドまで45分走る。

舗装道路に戻って、ようやく自分がどこにいるのか確認する事が出来た。

1 - 5件目まで(17件中)