記事一覧

1 - 5件目まで(5件中)

- モン・サン・ミッシェルへのシャトルバス

-

エリア:

- ヨーロッパ>フランス

- テーマ:鉄道・乗り物 世界遺産

- 投稿日:2012/08/17 22:57

- コメント(0)

2012年春、モン・サン・ミッシェルを元の島に戻すための工事が本格的に始まった。それに伴い、一般のバスで傍まで行くことが禁止され、対岸からシャトルバスを利用する事になっている。

8月10日変更以来はじめて実際に行ってきた。

乗り場は対岸すぐのルレ・モン・サン・ミッシェルの前。このエリア(対岸のホテルの集まった一角へ入るゲート内)まで入らないで一般的なパーキングからシャトルバス乗り場までは少し歩かなくてはならない。

朝8時から夜中の1時まで運行している、と書かれている。

問題はどのぐらい頻繁に来るのか、ということだが、8月10日バカンス最盛期、大混雑ではあったがわりにすんなりと乗ることができた。一台に最大95人まで乗ることができるそうである。この写真は帰路の乗車行列。

バスの内部はわりあい広いと感じる。ぎゅうぎゅうになる前に係員が乗車制限をしてくれていた。

修道院のテラスから見晴らすと、これまで駐車場だったばしょががらんと白く空いているのがわかる。

さらに拡大すると、これまでのバス道の左から弧を描いて建設中の橋が見つかっただろうか。

現在のバス道から見ると、こんな橋が建築中だ。

この橋が完成したら、シャトルバスはその上を走り、現在の盛土の道は壊される予定だ。すると、クエノン川の水流が再びMSMを島にしてくれると期待されている。公式には2014年完成。予定通りいくことを祈りましょう。

完成予定図は下記より

http://jp.maison-de-la-france.com/bd_doc/802_201108234453.pdf

8月10日変更以来はじめて実際に行ってきた。

乗り場は対岸すぐのルレ・モン・サン・ミッシェルの前。このエリア(対岸のホテルの集まった一角へ入るゲート内)まで入らないで一般的なパーキングからシャトルバス乗り場までは少し歩かなくてはならない。

朝8時から夜中の1時まで運行している、と書かれている。

問題はどのぐらい頻繁に来るのか、ということだが、8月10日バカンス最盛期、大混雑ではあったがわりにすんなりと乗ることができた。一台に最大95人まで乗ることができるそうである。この写真は帰路の乗車行列。

バスの内部はわりあい広いと感じる。ぎゅうぎゅうになる前に係員が乗車制限をしてくれていた。

修道院のテラスから見晴らすと、これまで駐車場だったばしょががらんと白く空いているのがわかる。

さらに拡大すると、これまでのバス道の左から弧を描いて建設中の橋が見つかっただろうか。

現在のバス道から見ると、こんな橋が建築中だ。

この橋が完成したら、シャトルバスはその上を走り、現在の盛土の道は壊される予定だ。すると、クエノン川の水流が再びMSMを島にしてくれると期待されている。公式には2014年完成。予定通りいくことを祈りましょう。

完成予定図は下記より

http://jp.maison-de-la-france.com/bd_doc/802_201108234453.pdf

ビルバオ市内から15分ほど川沿いに海に向かう。グッゲンハイム美術館を中心にした新しいビルバオ※下記からその様子ご覧くださいhttp://blog.goo.ne.jp/komatsusin/d/20120518

そこからどんどん時代を遡って産業革命時代から20世紀初頭の港へ向かっていく、そんな雰囲気がする。

つまり古い港地区にこの橋は建てられているのだ。

今よりもきっと多かっただろう船の往来を妨げないようにして川を渡るにはどうすれば良いのか?19世紀後半のひとつの解決策として考案されたアイデアが現代でも生きている。

1890年4月に着工され、1893年7月に公式オープン。当時は木製のゴンドラが往来しており、座席も一等と二等があった。階層社会が厳然としていた時代である。この頃の木製のゴンドラから、何度も代替して今は五代目、1998年から運行している。145メートルの川を二分で渡り、一度に普通車六台と六百人を運ぶことが出来る。

設計者アルベルト・パラシオはあのエッフェル塔のギュスターブ・エッフェルの弟子。

2006年の世界遺産指定前にヨーロッパ文化遺産に認定されている。

地上45メートルの上階を徒歩で歩くことができる。

眼下のゴンドラ。

海に向かって左側は丘に旧市街の広がるポルトカレーテ地区。中世から17世紀後半までここはビルバオとは別の市であり、競争相手であった。1691年、ついにビルバオの圧力で城壁が壊されてしまった。

反対側は平地の続くゲチョ地区

こちらには19世紀以来各国の領事館や別荘が立ち並び新しい港と共に繁栄していった。

この海岸地帯で安全に住むために施された護岸工事の記念碑が海辺に建っている。

上階の橋を渡っていて、人が入るための妙な箱があることに気づいた。

説明書きによると、なんと1999年まではコントロール室として24時間365日ここに監視員が入っていたのだそうだ、びっくり!

当時の港湾法により、船の往来を最優先にするために監視をおかなくてはならなかったのだという。現在はコンピューター制御されていてお役御免。

この橋が観光地として宣伝されるようになってきたのは、まさにこのコントロールルームが不要となってからであった。

そこからどんどん時代を遡って産業革命時代から20世紀初頭の港へ向かっていく、そんな雰囲気がする。

つまり古い港地区にこの橋は建てられているのだ。

今よりもきっと多かっただろう船の往来を妨げないようにして川を渡るにはどうすれば良いのか?19世紀後半のひとつの解決策として考案されたアイデアが現代でも生きている。

1890年4月に着工され、1893年7月に公式オープン。当時は木製のゴンドラが往来しており、座席も一等と二等があった。階層社会が厳然としていた時代である。この頃の木製のゴンドラから、何度も代替して今は五代目、1998年から運行している。145メートルの川を二分で渡り、一度に普通車六台と六百人を運ぶことが出来る。

設計者アルベルト・パラシオはあのエッフェル塔のギュスターブ・エッフェルの弟子。

2006年の世界遺産指定前にヨーロッパ文化遺産に認定されている。

地上45メートルの上階を徒歩で歩くことができる。

眼下のゴンドラ。

海に向かって左側は丘に旧市街の広がるポルトカレーテ地区。中世から17世紀後半までここはビルバオとは別の市であり、競争相手であった。1691年、ついにビルバオの圧力で城壁が壊されてしまった。

反対側は平地の続くゲチョ地区

こちらには19世紀以来各国の領事館や別荘が立ち並び新しい港と共に繁栄していった。

この海岸地帯で安全に住むために施された護岸工事の記念碑が海辺に建っている。

上階の橋を渡っていて、人が入るための妙な箱があることに気づいた。

説明書きによると、なんと1999年まではコントロール室として24時間365日ここに監視員が入っていたのだそうだ、びっくり!

当時の港湾法により、船の往来を最優先にするために監視をおかなくてはならなかったのだという。現在はコンピューター制御されていてお役御免。

この橋が観光地として宣伝されるようになってきたのは、まさにこのコントロールルームが不要となってからであった。

- 気球でアーチーズ国立公園上空を飛ぶ

-

エリア:

- 北米>アメリカ西部

- テーマ:鉄道・乗り物 自然・植物

- 投稿日:2012/04/18 07:56

- コメント(1)

ユタ州南部、アーチーズ国立公園を見学する最も贅沢な方法は気球だろう。まず現在実質一社しか運行していない。風が強くても、雨が降っていても飛べない。料金が259ドル+税金というのはさておくとしても。

2012年4月15日、朝5時にホテルで目を覚ました時には小雨だった。「だめか」と思ったけれど一応電話すると「予定通りきてください」と言う。06:45モアブの町の北にあるキャンプグラウンドで待ち合わせ。朝焼けが美しい。

気球会社のバンに乗り換えてオフロードをしばらく走っていくと、巨大な気球がすでに半分ふくらみはじめているではないか。

巨大な扇風機で風を送り込み、ある程度膨らんだところで今度はバーナーが空気を熱くする。だんだんと気球は立ち上がっていく。

今日のバスケット(人間が乗り込む部分)は16人乗り。ヘリの部分はけっこう高いので乗り込むのにちょっと苦労する。

我々9名に加えて、ボストンから来たお父さんと小学校ぐらいの子供達二人が同乗。キャプテンと握手してご挨拶するトム君。

いよいよ、バーナーが本格始動!

ふわりと浮き上がったら、一分もしないうちにさっきまでの地面は遥か下だ。

雲はあるが、遠方の雪をかぶった三千メートル級の山々まで見えてきた。

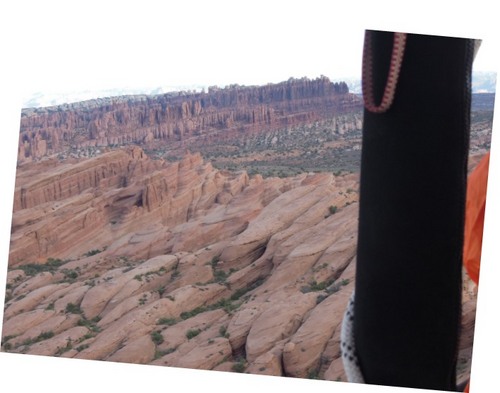

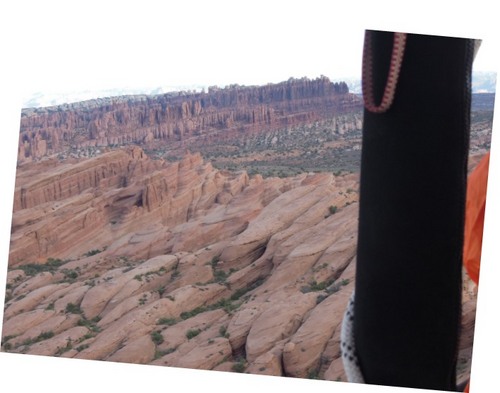

飛び立った場所はアーチーズ国立公園の北西の外側。風にのっていくと自然とアーチーズ国立公園の上に達した。奇岩が林立している様子が面白い。「マーチングマン(行進する人々)」と名付けられた岩が見えてきた。

キャプテンのルーさん「今日はここを越えて国立公園の東向こうまで飛ぶ」という。

日のあたる崖は本棚様なかたちなので「ブックシェル」

陽があたる場所に入り、地面に気球の影が映っている。

冬のコートを着こんでいたけれど、太陽が当たりはじめるとぽかぽか暖かくなってきた。

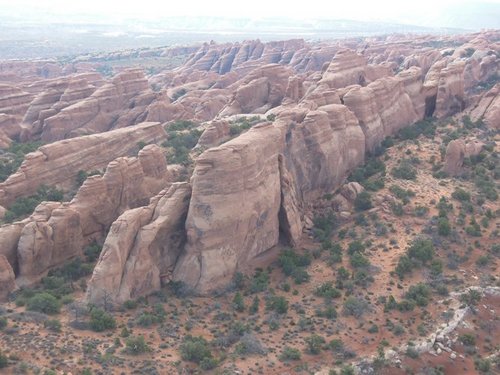

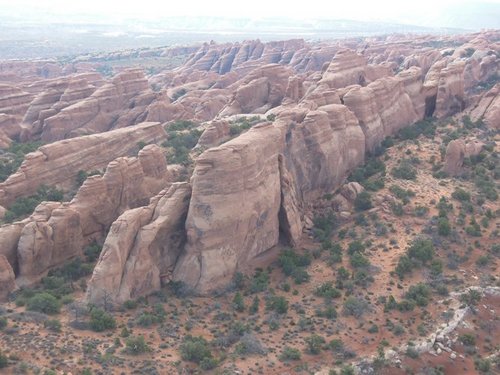

向かっていく先に、巨大な平たい岩が並んでいる。

名前はそのままの「フィン・バレイ=ヒレの谷」。

ひとつひとつのヒレは二十から三十メートルもの高さがある。

気球からでなければ絶対に得られない視点から見下ろすこの面白さ!

もう一時間も飛び続けているが、まだ降りられるような場所に達しない。第一国立公園内は上空を飛ぶことは良いが、着地する事は禁止なのだそうだ。

下は洗濯岩のようにかわってきた。

一時間二十分が過ぎ、ようやく国立公園の外の平たい土地に達する。

高度が下がり、気球の影も大きくなってきた。

パイロットのルーさんが進行方向に見えてきたオフロードに向けてバーナーを調節する。

着地をどこにするか、どの程度スムーズに降りられるか、ここが気球パイロットが技量を試される最大のポイントである。

衝撃が強すぎるとバスケットが横倒しになってしまうし(アフリカで一度経験)、ぬかるんだ地面に降りてしまったら、気球から降りたとたんにひどい事になるのだ(南半球某所でそういう目にあった)。

今日はスムーズに、良い場所に着地!すぐに気球の先に取り付けられてる紐を引っ張って、折りたたみしやすい形に横たえていく。

バスケットが安定しても、すぐに降りてはいけない。重量が軽くなって再び浮き上がる危険がなくなるまで、みんなでじっと待つ。

そして、また、ふちの高いバスケットからがんばって降りましょ。

気球フライトの成功の後、たいてい行われるシャンペンセレモニー。

パイロットのルーさんが挨拶。「今日は、今年初めてアーチーズ国立公園の上をとびました。そして、皆さんは私のはじめての日本人ゲストでした。乾杯!」

時刻はすでに9時をまわって、早朝から実質半日いっぱいかかった今日だった。忙しい行程のパッケージツアーではとても体験できないのが気球ライド。それだけの価値は充分にあるのだけれど、なかなか普通のツアーで組み込むことは難しい。《手造の旅》の価値であります。

放牧地を抜けて、再びキャンプグランドまで45分走る。

舗装道路に戻って、ようやく自分がどこにいるのか確認する事が出来た。

2012年4月15日、朝5時にホテルで目を覚ました時には小雨だった。「だめか」と思ったけれど一応電話すると「予定通りきてください」と言う。06:45モアブの町の北にあるキャンプグラウンドで待ち合わせ。朝焼けが美しい。

気球会社のバンに乗り換えてオフロードをしばらく走っていくと、巨大な気球がすでに半分ふくらみはじめているではないか。

巨大な扇風機で風を送り込み、ある程度膨らんだところで今度はバーナーが空気を熱くする。だんだんと気球は立ち上がっていく。

今日のバスケット(人間が乗り込む部分)は16人乗り。ヘリの部分はけっこう高いので乗り込むのにちょっと苦労する。

我々9名に加えて、ボストンから来たお父さんと小学校ぐらいの子供達二人が同乗。キャプテンと握手してご挨拶するトム君。

いよいよ、バーナーが本格始動!

ふわりと浮き上がったら、一分もしないうちにさっきまでの地面は遥か下だ。

雲はあるが、遠方の雪をかぶった三千メートル級の山々まで見えてきた。

飛び立った場所はアーチーズ国立公園の北西の外側。風にのっていくと自然とアーチーズ国立公園の上に達した。奇岩が林立している様子が面白い。「マーチングマン(行進する人々)」と名付けられた岩が見えてきた。

キャプテンのルーさん「今日はここを越えて国立公園の東向こうまで飛ぶ」という。

日のあたる崖は本棚様なかたちなので「ブックシェル」

陽があたる場所に入り、地面に気球の影が映っている。

冬のコートを着こんでいたけれど、太陽が当たりはじめるとぽかぽか暖かくなってきた。

向かっていく先に、巨大な平たい岩が並んでいる。

名前はそのままの「フィン・バレイ=ヒレの谷」。

ひとつひとつのヒレは二十から三十メートルもの高さがある。

気球からでなければ絶対に得られない視点から見下ろすこの面白さ!

もう一時間も飛び続けているが、まだ降りられるような場所に達しない。第一国立公園内は上空を飛ぶことは良いが、着地する事は禁止なのだそうだ。

下は洗濯岩のようにかわってきた。

一時間二十分が過ぎ、ようやく国立公園の外の平たい土地に達する。

高度が下がり、気球の影も大きくなってきた。

パイロットのルーさんが進行方向に見えてきたオフロードに向けてバーナーを調節する。

着地をどこにするか、どの程度スムーズに降りられるか、ここが気球パイロットが技量を試される最大のポイントである。

衝撃が強すぎるとバスケットが横倒しになってしまうし(アフリカで一度経験)、ぬかるんだ地面に降りてしまったら、気球から降りたとたんにひどい事になるのだ(南半球某所でそういう目にあった)。

今日はスムーズに、良い場所に着地!すぐに気球の先に取り付けられてる紐を引っ張って、折りたたみしやすい形に横たえていく。

バスケットが安定しても、すぐに降りてはいけない。重量が軽くなって再び浮き上がる危険がなくなるまで、みんなでじっと待つ。

そして、また、ふちの高いバスケットからがんばって降りましょ。

気球フライトの成功の後、たいてい行われるシャンペンセレモニー。

パイロットのルーさんが挨拶。「今日は、今年初めてアーチーズ国立公園の上をとびました。そして、皆さんは私のはじめての日本人ゲストでした。乾杯!」

時刻はすでに9時をまわって、早朝から実質半日いっぱいかかった今日だった。忙しい行程のパッケージツアーではとても体験できないのが気球ライド。それだけの価値は充分にあるのだけれど、なかなか普通のツアーで組み込むことは難しい。《手造の旅》の価値であります。

放牧地を抜けて、再びキャンプグランドまで45分走る。

舗装道路に戻って、ようやく自分がどこにいるのか確認する事が出来た。

- 雪の丘から橇でダウンヒルしよう!

-

エリア:

- ヨーロッパ>フィンランド>サーリセルカ

- テーマ:観光地 ハイキング・登山 鉄道・乗り物

- 投稿日:2011/02/10 15:28

- コメント(4)

オーロラを待つばかりでなく、昼間もいろんな楽しみ方が出来る北極圏の町サーリセルカ(フィンランド)。

カウニスパーの丘から1.2キロの世界最長ともいわれる橇用のコースはいかが?

朝のトナカイ橇体験を終えてた皆さんと。プラスチックの橇を持って整列!

カウニスパーの丘へ行くには、サーリセルカの町からスキーバスを利用するのが便利。町のいろいろな場所をめぐるスキーバスは、5年ほど前まで無料だったが、数年前有料一回2ユーロになり、今年はまたあがっていた。終日利用券のみで料金は4ユーロ。運転手さんに直接払い。

バスは雪の丘をぐんぐんのぼってゆく。

頂上にはカフェと評判の良いレストランも。

スキー用のゲレンデは町から少し離れた方向へ向かっておりていく。こちらを橇ですべるのはだめ。

橇用のゲレンデはこの看板の方へ。

橇はプラスチックのごく簡単なつくり。どこかで借りるのではなく、ゲレンデやホテル入り口などに置いてあるものを(ほっぽり出してあるものを)自分で調達して用意する。ご覧の様にごく単純な造り。

コースの終わりは上からは全く見えない。

足や手を地面につけてスピードや滑る方向をコントロールするのだが、スピードが出ている時にはすごい雪煙が上がる。

当然、雪の粉つぶてがもろに顔面を襲うことになるのでご注意あれ。

このコースに入るのには、入場料も誰のチェックもない。つまり、自分の責任で安全に滑る事が最も重要だ。「私はここは無理」と判断された方は、急な箇所はちゃんと下りて歩いておられた。こういう判断が出来るのが大人です。

すばらしい青空の下、樹氷で覆われた雪原を歩くだけでも充分に楽しめる場所であります。

カウニスパーの丘から1.2キロの世界最長ともいわれる橇用のコースはいかが?

朝のトナカイ橇体験を終えてた皆さんと。プラスチックの橇を持って整列!

カウニスパーの丘へ行くには、サーリセルカの町からスキーバスを利用するのが便利。町のいろいろな場所をめぐるスキーバスは、5年ほど前まで無料だったが、数年前有料一回2ユーロになり、今年はまたあがっていた。終日利用券のみで料金は4ユーロ。運転手さんに直接払い。

バスは雪の丘をぐんぐんのぼってゆく。

頂上にはカフェと評判の良いレストランも。

スキー用のゲレンデは町から少し離れた方向へ向かっておりていく。こちらを橇ですべるのはだめ。

橇用のゲレンデはこの看板の方へ。

橇はプラスチックのごく簡単なつくり。どこかで借りるのではなく、ゲレンデやホテル入り口などに置いてあるものを(ほっぽり出してあるものを)自分で調達して用意する。ご覧の様にごく単純な造り。

コースの終わりは上からは全く見えない。

足や手を地面につけてスピードや滑る方向をコントロールするのだが、スピードが出ている時にはすごい雪煙が上がる。

当然、雪の粉つぶてがもろに顔面を襲うことになるのでご注意あれ。

このコースに入るのには、入場料も誰のチェックもない。つまり、自分の責任で安全に滑る事が最も重要だ。「私はここは無理」と判断された方は、急な箇所はちゃんと下りて歩いておられた。こういう判断が出来るのが大人です。

すばらしい青空の下、樹氷で覆われた雪原を歩くだけでも充分に楽しめる場所であります。

- 急行電車でフィレンツェへ

-

エリア:

- ヨーロッパ>イタリア

- テーマ:鉄道・乗り物

- 投稿日:2010/09/23 15:16

- コメント(1)

オルビエートに宿泊した翌日、列車でフィレンツェに行く行程にした。

ローマ⇒フィレンツェなどと違い、ユーロスター特急でノンストップというわけにはいかない。いわば急行電車を利用する事になる。

オルビエート駅は崖の上のまちからケーブルカーで降りてきた場所にある。写真で赤いケーブルカーが写っているのが見えるだろうか。

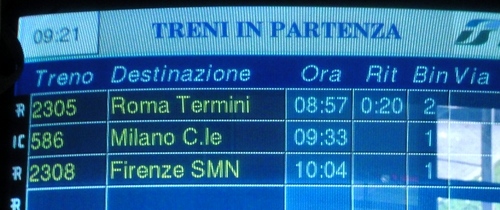

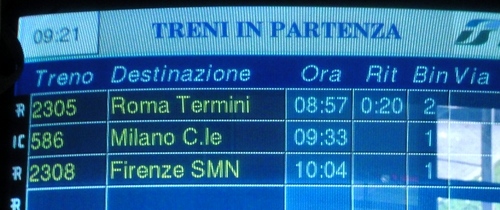

電光掲示を見ると、このあと一時間程度の間にフィレンツェへ行く列車が二本あるようだ。

ここでちょっとした注意が必要。

09:33のミラノ行きもフィレンツェに行くが、ガイドブックに出ている旧市街そばの駅には着かないという事。到着してから、さらに普通電車に一駅乗る必要がでてくる。

10:04のフィレンツェ行きならば旧市街すぐのサンタ・マリア・ノヴェッラ駅に到着する。さぁ、どうする?

結局、少しでも早くということで09:33発指定席を購入。

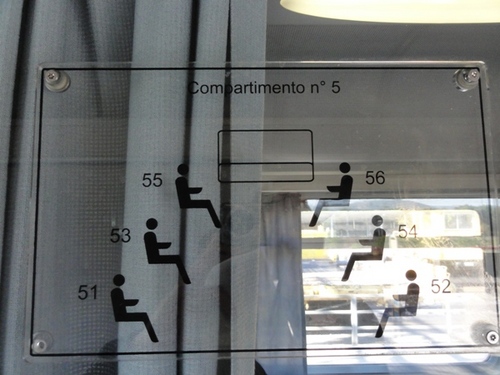

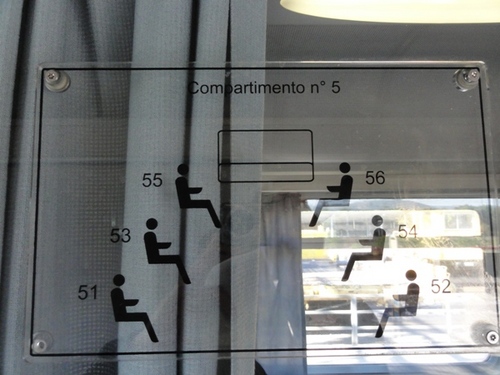

列車が到着してみると、なんと昔懐かしいコンパートメントスタイルである。

列車にスーツケースを持ち込むのはいつもたいへん。

一等コンパートメントなので一部屋に六人となっている。

この座席割りは実に特徴的。つまり、50番台のコンパートメントの1番席から6番席までとして座席番号がふられているのである。

二列でひとつのコンパートメント。

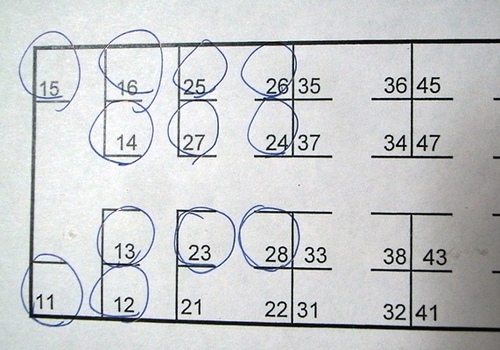

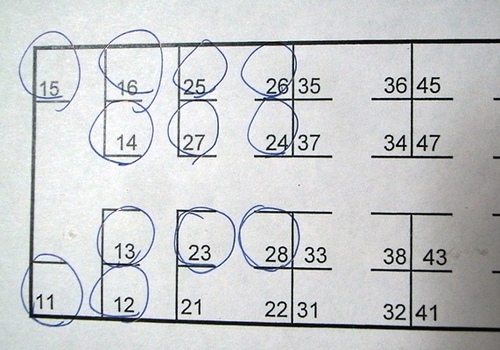

この番号振り分けの考え方が、もうコンパートメントなどほとんどなくなってしまったユーロスターにも生きている。

**ユーロスターの場合**

下がその座席表。

なんとフクザツな!

日本の新幹線のようにわかり易くしてくれれば良いのに。と、我々は思うわけだが、ヨーロッパには席番号にもそれなりの歴史があるというわけですな。

ユーロスターの席の様子は下記のごとく。

向かい合わせで足元の狭い席もあり、進行方向逆に向きっぱなしの席もある。新幹線のように座席が回転することはほとんどありませぬ。

**

我々の乗った急行電車はアレッツォやコルトーナといった、それぞれ魅力的な小都市にも停車しながら11:37にフィレンツェ・リフレディ駅到着。

住宅街の駅という風情で、駅前にマンションが立ち並んでいる。

ひと駅だけだが、地元の学生たちと一緒に混みあう普通列車に乗り・・・

無事にいつものサンタ・マリア・ノヴェッラ駅に到着いたしました。

ローマ⇒フィレンツェなどと違い、ユーロスター特急でノンストップというわけにはいかない。いわば急行電車を利用する事になる。

オルビエート駅は崖の上のまちからケーブルカーで降りてきた場所にある。写真で赤いケーブルカーが写っているのが見えるだろうか。

電光掲示を見ると、このあと一時間程度の間にフィレンツェへ行く列車が二本あるようだ。

ここでちょっとした注意が必要。

09:33のミラノ行きもフィレンツェに行くが、ガイドブックに出ている旧市街そばの駅には着かないという事。到着してから、さらに普通電車に一駅乗る必要がでてくる。

10:04のフィレンツェ行きならば旧市街すぐのサンタ・マリア・ノヴェッラ駅に到着する。さぁ、どうする?

結局、少しでも早くということで09:33発指定席を購入。

列車が到着してみると、なんと昔懐かしいコンパートメントスタイルである。

列車にスーツケースを持ち込むのはいつもたいへん。

一等コンパートメントなので一部屋に六人となっている。

この座席割りは実に特徴的。つまり、50番台のコンパートメントの1番席から6番席までとして座席番号がふられているのである。

二列でひとつのコンパートメント。

この番号振り分けの考え方が、もうコンパートメントなどほとんどなくなってしまったユーロスターにも生きている。

**ユーロスターの場合**

下がその座席表。

なんとフクザツな!

日本の新幹線のようにわかり易くしてくれれば良いのに。と、我々は思うわけだが、ヨーロッパには席番号にもそれなりの歴史があるというわけですな。

ユーロスターの席の様子は下記のごとく。

向かい合わせで足元の狭い席もあり、進行方向逆に向きっぱなしの席もある。新幹線のように座席が回転することはほとんどありませぬ。

**

我々の乗った急行電車はアレッツォやコルトーナといった、それぞれ魅力的な小都市にも停車しながら11:37にフィレンツェ・リフレディ駅到着。

住宅街の駅という風情で、駅前にマンションが立ち並んでいる。

ひと駅だけだが、地元の学生たちと一緒に混みあう普通列車に乗り・・・

無事にいつものサンタ・マリア・ノヴェッラ駅に到着いたしました。

1 - 5件目まで(5件中)