記事一覧

21 - 25件目まで(63件中)

- シャルトル大聖堂驚異のライトアップと夜の地下聖堂訪問

-

エリア:

- ヨーロッパ>フランス>シャルトル

- テーマ:街中・建物・景色 世界遺産 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2013/09/01 12:46

- コメント(0)

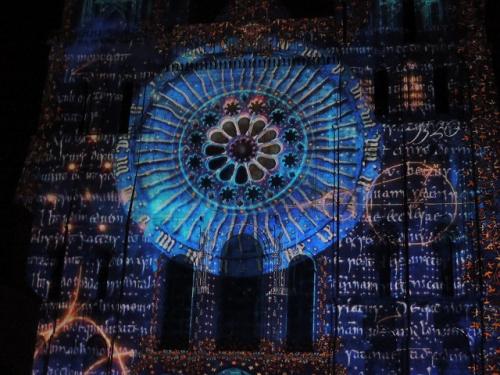

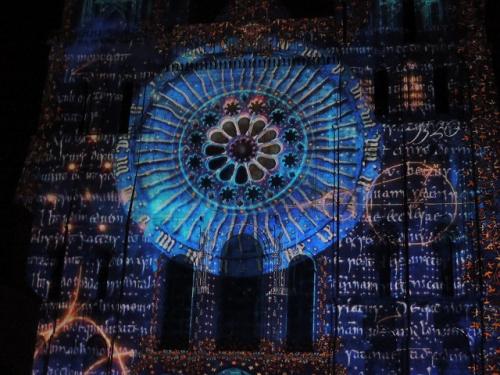

シャルトル大聖堂は夏の間、驚異のライトアップが行われている。今回の《手造の旅》はこれを見るためにシャルトル旧市街へ歩けるホテルに宿泊した。さらに現地の方から「地下聖堂キャンドル訪問」をアレンジしていただいた。

**

8月後半とはいえ21時半になってやっとライトアップがスタートする。今回はしかし、その時間に大聖堂の責任者の方と待ち合わせして、珍しい夜の地下聖堂へ案内していただくのである。

しばし地上の世界からさようなら

ひとりひとり長いろうそくを手渡され、火を移してゆく

「皆さんひとりひとりが、今日は中世の巡礼です。遠い道のりをこの聖堂のマリア様に会いにきたのだと思ってください」

彼はラテン語で聖歌を歌いながらゆっくりと奥へ進んでゆく、地下聖堂の天井は古いフレスコ画が描かれている

紀元1024年、10月。フルベール司教が「雪が降る前にこのフレスコが完成してほしいものだ」と手紙にかいていたそうだ。

地上がその後の火事で焼けてしまっても、この11世紀の地下聖堂はそのまま残った。

1194年の大火災では「聖母の衣(キリストを産んだ時に着ていたと言われる)も焼けてしまった…」と落胆していた民衆の前に、瓦礫の中から無傷の衣が出現した。この地下聖堂に避難していたのだ。

巡礼たちが祈った聖母子像が奥にあった

まるで観音様のようだ。

ヨーロッパのロマネスク後期の彫像というのは、時に日本の中世彫刻と不思議なほど似ている。

11世紀以前にあったノルマン人来襲の時の聖堂のなごりが、この井戸。異教徒のノルマン人は聖職者を殺して投げ込んだと言われている。

当時この井戸は古い聖堂の外側の壁に位置していた。

ファサードにある彫刻の本物がこちらに保管されている

オリジナルはこんなにもぼろぼろになっていたのか

大聖堂南西の角にある陽時計もオリジナルはここにあった

こちらは19世紀に描かれたとおぼしきもの

「明日朝、洗礼があるようで、その準備がされていますね」

シャルトルでは地下の聖堂で洗礼式が行われ、その後地上へ「産まれ出て」祝福されるのだそうだ。

階段を上がり、大聖堂の地上階へ出る

大音量でパイプオルガンが演奏されている。

暗闇の中で圧倒的な音圧が体を包む。生のパイプオルガンでなければこれだけの迫力は体感できない。

巨大な暗闇を埋め尽くす重低音…目の前にある小さな炎にすがって前にすすんでゆく、ほとんどめまいがしそう。

ここの床には巡礼の祈りの為に描かれた巨大な迷図が描かれている。フラッシュにその一部が映った。

約一時間ほどの大聖堂地下訪問、巨大な扉が開けられ、夜の空がとても明るく感じる

ファサードに面した広場ではすでにたくさんの人が集まって、壮大なライトアップを鑑賞していた。十五分でひとまわりする映像ショーである。

近くの広場でも週末の今日はJAZZバンドが演奏をしていた

**

8月後半とはいえ21時半になってやっとライトアップがスタートする。今回はしかし、その時間に大聖堂の責任者の方と待ち合わせして、珍しい夜の地下聖堂へ案内していただくのである。

しばし地上の世界からさようなら

ひとりひとり長いろうそくを手渡され、火を移してゆく

「皆さんひとりひとりが、今日は中世の巡礼です。遠い道のりをこの聖堂のマリア様に会いにきたのだと思ってください」

彼はラテン語で聖歌を歌いながらゆっくりと奥へ進んでゆく、地下聖堂の天井は古いフレスコ画が描かれている

紀元1024年、10月。フルベール司教が「雪が降る前にこのフレスコが完成してほしいものだ」と手紙にかいていたそうだ。

地上がその後の火事で焼けてしまっても、この11世紀の地下聖堂はそのまま残った。

1194年の大火災では「聖母の衣(キリストを産んだ時に着ていたと言われる)も焼けてしまった…」と落胆していた民衆の前に、瓦礫の中から無傷の衣が出現した。この地下聖堂に避難していたのだ。

巡礼たちが祈った聖母子像が奥にあった

まるで観音様のようだ。

ヨーロッパのロマネスク後期の彫像というのは、時に日本の中世彫刻と不思議なほど似ている。

11世紀以前にあったノルマン人来襲の時の聖堂のなごりが、この井戸。異教徒のノルマン人は聖職者を殺して投げ込んだと言われている。

当時この井戸は古い聖堂の外側の壁に位置していた。

ファサードにある彫刻の本物がこちらに保管されている

オリジナルはこんなにもぼろぼろになっていたのか

大聖堂南西の角にある陽時計もオリジナルはここにあった

こちらは19世紀に描かれたとおぼしきもの

「明日朝、洗礼があるようで、その準備がされていますね」

シャルトルでは地下の聖堂で洗礼式が行われ、その後地上へ「産まれ出て」祝福されるのだそうだ。

階段を上がり、大聖堂の地上階へ出る

大音量でパイプオルガンが演奏されている。

暗闇の中で圧倒的な音圧が体を包む。生のパイプオルガンでなければこれだけの迫力は体感できない。

巨大な暗闇を埋め尽くす重低音…目の前にある小さな炎にすがって前にすすんでゆく、ほとんどめまいがしそう。

ここの床には巡礼の祈りの為に描かれた巨大な迷図が描かれている。フラッシュにその一部が映った。

約一時間ほどの大聖堂地下訪問、巨大な扉が開けられ、夜の空がとても明るく感じる

ファサードに面した広場ではすでにたくさんの人が集まって、壮大なライトアップを鑑賞していた。十五分でひとまわりする映像ショーである。

近くの広場でも週末の今日はJAZZバンドが演奏をしていた

- ドロットニングホルム宮殿の中国パビリオン

-

エリア:

- ヨーロッパ>スウェーデン>ストックホルム

- テーマ:街中・建物・景色 世界遺産 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2013/08/19 03:54

- コメント(0)

ストックホルムから車で40分ほど、世界遺産ドロットニングホルム宮殿はツアーにもよく含まれている場所だ。

いつもは本宮の見学が主で庭は少し散策する程度の時間しかない。が、今日の様に晴れて時間のある朝、ガイドさんと相談して、庭の奥に隠れた中国パビリオンから見学をはじめる事にした。

駐車場を出ると木陰に平屋の建物群が見えた。

一角を囲むように建てられている

これらは1753年のスウェーデン王アドルフ・フレデリックが、プロイセンから来た王妃ルドヴィケ・ウルリーケの為に建てた。

当時アジア・中国世界はヨーロッパの宮廷にとってあこがれの異国であった。疑似東洋趣味の建物や部屋をつくって、そこに磁器を飾るなどしていたのである。

ストゥッコで中国人の顔までついている

オープンの時には五歳の息子・後のグスタフ三世が、中国服を着て母ルドヴィケに鍵を渡したのだそうだ。

庭の離れでは召使も入れずに静かな会食や密談が行われる。そのために階下からせり上がり式に出てくるテーブルになっている

横から後ろから見ると、おもしろい建てられ方をしているのが分かる

階下への階段は当時のままの雰囲気が感じられる。本宮の様にひっきりなしに観光客に踏み込まれることはなく、一日の限られた時間だけ開けられて、中でお茶を楽しめるそうな

ここを建てたフレデリック王とルドヴィケ妃のイニシャルも中国風にアレンジされて刻まれていた

本宮の方へ歩いていく途中、今度はテントが見えてきた

いや、近づいてみるとテントの様に見せてある普通の建物

これは1777年にこの宮殿の所有者になったグスタフ三世がトルコ風に建てさせた衛士のためのブリキのテント。付記された解説によると、グスタフ三世が1771年にフランス王ルイ15世を訪問し、カンピエーニュで見たオスマントルコからのテントに影響されているのだとか。

★迷路のような庭木を抜けていくと、遠くに本宮が見えてきた

いつも見ていたドロットニングホルム宮殿だけではなく、こういった18世紀の宮廷趣味がそのまま残されているのが世界遺産に指定された理由なのだ。自分が見ているものだけで、物の価値を判断するのは早計なのだと知らされる訪問になった。

いつもは本宮の見学が主で庭は少し散策する程度の時間しかない。が、今日の様に晴れて時間のある朝、ガイドさんと相談して、庭の奥に隠れた中国パビリオンから見学をはじめる事にした。

駐車場を出ると木陰に平屋の建物群が見えた。

一角を囲むように建てられている

これらは1753年のスウェーデン王アドルフ・フレデリックが、プロイセンから来た王妃ルドヴィケ・ウルリーケの為に建てた。

当時アジア・中国世界はヨーロッパの宮廷にとってあこがれの異国であった。疑似東洋趣味の建物や部屋をつくって、そこに磁器を飾るなどしていたのである。

ストゥッコで中国人の顔までついている

オープンの時には五歳の息子・後のグスタフ三世が、中国服を着て母ルドヴィケに鍵を渡したのだそうだ。

庭の離れでは召使も入れずに静かな会食や密談が行われる。そのために階下からせり上がり式に出てくるテーブルになっている

横から後ろから見ると、おもしろい建てられ方をしているのが分かる

階下への階段は当時のままの雰囲気が感じられる。本宮の様にひっきりなしに観光客に踏み込まれることはなく、一日の限られた時間だけ開けられて、中でお茶を楽しめるそうな

ここを建てたフレデリック王とルドヴィケ妃のイニシャルも中国風にアレンジされて刻まれていた

本宮の方へ歩いていく途中、今度はテントが見えてきた

いや、近づいてみるとテントの様に見せてある普通の建物

これは1777年にこの宮殿の所有者になったグスタフ三世がトルコ風に建てさせた衛士のためのブリキのテント。付記された解説によると、グスタフ三世が1771年にフランス王ルイ15世を訪問し、カンピエーニュで見たオスマントルコからのテントに影響されているのだとか。

★迷路のような庭木を抜けていくと、遠くに本宮が見えてきた

いつも見ていたドロットニングホルム宮殿だけではなく、こういった18世紀の宮廷趣味がそのまま残されているのが世界遺産に指定された理由なのだ。自分が見ているものだけで、物の価値を判断するのは早計なのだと知らされる訪問になった。

- 古代、あこがれの女性像

-

エリア:

- ヨーロッパ>イタリア>ナポリ

- 中近東>トルコ>イスタンブール

- テーマ:観光地 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2013/05/23 09:53

- コメント(0)

イスタンブルの考古学博物館にある巨大な女性の頭部。顔だけだが一メートル近くある。

以前読んでいた博物館図録説明では「女神像頭部」となっていたが、2013年4月に訪れてみると、「サッフォー」と、断定的に書かれていた。

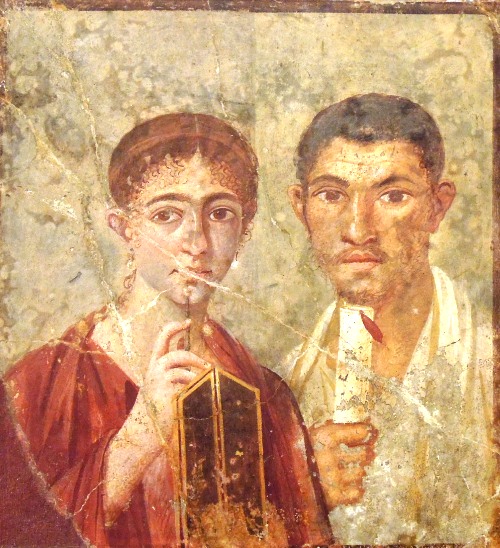

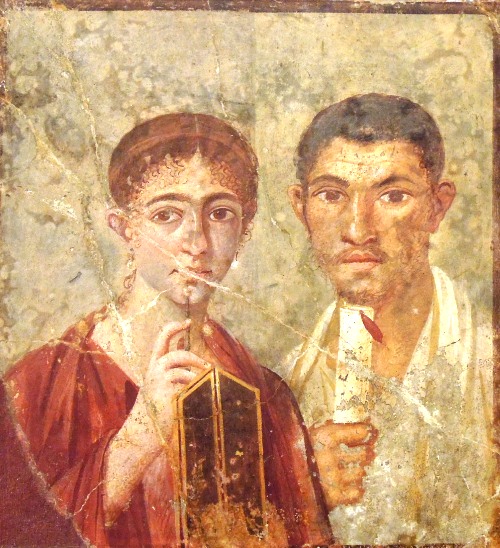

確かにナポリ考古学博物館で見たフレスコ画と似ている。

●サッフォー(サッポーとも)は紀元前七世紀にレスボス島に生きた一般人。神様ではない。詩人で生きている時から名声を得ていたとされる女性。確認される記録では、政治的な発言から一時シチリアのシラクサへ亡命していた事がわかるそうだ。

紀元前七世紀の古代において、女神でもない女性が有名になり、像までつくられたとしたら、異例な事だ。

五百年以上後の古代ローマ時代になっても、サッフォーの名前は記憶され続け、紀元後一世紀の遺跡から、有名なこのフレスコ画が発見された。

ペンを片手に美しくこちらを見ている姿は、当時の女性のあこがれだったようで、同じようなスタイルで自分自身を描かせたフレスコ画がいくつも見つかる。これらはナポリ考古学博物館所蔵

有名なポンペイの商家の夫妻図

忘れてならないのは、この時代、「文字が書ける」ということは、それだけで誇れたという事。ましてや女性で読み書きが出来、詩まで創作するというのは、あこがれの的だったに違いない。

この絵を描かせた彼女は、意識してこのポーズを描かせたのである。

他にも、同様のポーズをとった女性像がある。

現代においても、才色兼備でありたいと、女性達は思うのありましょう。

サッフォーが女性同士の愛=レズビアン(レスボス島出身)の語源となった人物であったとしても。

以前読んでいた博物館図録説明では「女神像頭部」となっていたが、2013年4月に訪れてみると、「サッフォー」と、断定的に書かれていた。

確かにナポリ考古学博物館で見たフレスコ画と似ている。

●サッフォー(サッポーとも)は紀元前七世紀にレスボス島に生きた一般人。神様ではない。詩人で生きている時から名声を得ていたとされる女性。確認される記録では、政治的な発言から一時シチリアのシラクサへ亡命していた事がわかるそうだ。

紀元前七世紀の古代において、女神でもない女性が有名になり、像までつくられたとしたら、異例な事だ。

五百年以上後の古代ローマ時代になっても、サッフォーの名前は記憶され続け、紀元後一世紀の遺跡から、有名なこのフレスコ画が発見された。

ペンを片手に美しくこちらを見ている姿は、当時の女性のあこがれだったようで、同じようなスタイルで自分自身を描かせたフレスコ画がいくつも見つかる。これらはナポリ考古学博物館所蔵

有名なポンペイの商家の夫妻図

忘れてならないのは、この時代、「文字が書ける」ということは、それだけで誇れたという事。ましてや女性で読み書きが出来、詩まで創作するというのは、あこがれの的だったに違いない。

この絵を描かせた彼女は、意識してこのポーズを描かせたのである。

他にも、同様のポーズをとった女性像がある。

現代においても、才色兼備でありたいと、女性達は思うのありましょう。

サッフォーが女性同士の愛=レズビアン(レスボス島出身)の語源となった人物であったとしても。

- オスマン料理はおいしい

-

エリア:

- 中近東>トルコ>イスタンブール

- テーマ:グルメ 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2013/05/15 13:26

- コメント(0)

トルコ料理はおいしいけど「味が濃い」とか、「肉ばっかり」とか、そんなイメージを持つ人もある。何度も来て、自分自身そんな風に思いがちだったが、ここで食べた、歴史的トルコ料理=オスマン料理は全然違った。

ソラマメとスパイスをつぶしてクリームと混ぜたものとオリーブオイル+ディル。パンにつけて食べる

前菜ひとつめ、

●魚のダンゴ 松の実、干しブドウと混ぜたものをオリーブオイルで揚げる。

松の実、干しブドウと混ぜたものをオリーブオイルで揚げる。

●キャベツのサルマ

米、オニオン、ムール貝の種類の小さいものをキャベツで巻いたもので、シナモンの風味。

前菜二種の断面

●エビのカセロール

セロリ、オニオン、ニンジン、ディルと共に煮込んである。

天気が良いのでお庭の席で

●タマリンド水

東南アジアでもよく出てくる。カキに似た風味がします。

●ムタンジェナ

この名前は普通のトルコのレストランでは通じない。もともとトルコ語でもないようで、調べてみると、もともとペルシャかインドあたりの言葉のようだ。羊の種類を指す言葉なのだろうか?

左はカリンをくりぬいてそこに羊肉と米?を調理してアーモンド?と詰める。右は羊肉を、あんず、いちじく、もも、などと煮込んでいる。黄色はサフランライス。

果物の甘味と羊肉が合っている。

メニューによると1539年のオスマン宮廷の料理レシピから再現されたもの。現代のトルコ料理と違って、健康的でやさしい味であります。

●蜂蜜と薔薇の「ハルヴァ」水

「杏仁豆腐の高級トルコ版」というだけではもったいない。ザクロも入って、バラの風味がいかにもかつての宮廷デザートを感じさせてくれる。

トルコ料理の幅の広さ、歴史の深さを感じさせてくれるオスマン料理でした。

ソラマメとスパイスをつぶしてクリームと混ぜたものとオリーブオイル+ディル。パンにつけて食べる

前菜ひとつめ、

●魚のダンゴ

松の実、干しブドウと混ぜたものをオリーブオイルで揚げる。

松の実、干しブドウと混ぜたものをオリーブオイルで揚げる。●キャベツのサルマ

米、オニオン、ムール貝の種類の小さいものをキャベツで巻いたもので、シナモンの風味。

前菜二種の断面

●エビのカセロール

セロリ、オニオン、ニンジン、ディルと共に煮込んである。

天気が良いのでお庭の席で

●タマリンド水

東南アジアでもよく出てくる。カキに似た風味がします。

●ムタンジェナ

この名前は普通のトルコのレストランでは通じない。もともとトルコ語でもないようで、調べてみると、もともとペルシャかインドあたりの言葉のようだ。羊の種類を指す言葉なのだろうか?

左はカリンをくりぬいてそこに羊肉と米?を調理してアーモンド?と詰める。右は羊肉を、あんず、いちじく、もも、などと煮込んでいる。黄色はサフランライス。

果物の甘味と羊肉が合っている。

メニューによると1539年のオスマン宮廷の料理レシピから再現されたもの。現代のトルコ料理と違って、健康的でやさしい味であります。

●蜂蜜と薔薇の「ハルヴァ」水

「杏仁豆腐の高級トルコ版」というだけではもったいない。ザクロも入って、バラの風味がいかにもかつての宮廷デザートを感じさせてくれる。

トルコ料理の幅の広さ、歴史の深さを感じさせてくれるオスマン料理でした。

- スメラ修道院縁起とその歴史

-

エリア:

- 中近東>トルコ>トラブゾン

- テーマ:観光地 その他 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2013/05/12 13:24

- コメント(0)

グルジア国境に近い黒海に面したトラブゾンの街から一時間ほど山の中へ入ると、岸壁にはりついたようなスメラ修道院がある。

伝説によると、アテネで元異教の神殿にあった「聖ルカが画いた聖母マリアの肖像画(イコン)」が、AD385年にアテネから飛んできた。

聖ソフロニオスと聖バルナバは、ぞれぞれ別の場所で大天使ガブリエルが夢枕に現れ、導かれて旅をし、この岸壁にの洞窟にそのイコンがあるのを発見した。

二人がそこに住んだのが、この修道院の縁起である。

かつては七十室以上あったという修道院の中心が、この場所。

ここは自然の洞窟をふさいだ構造。

天井に巨大なマリアとキリストが画かれている

このマリアの顔が黒い事がスメラ修道院の語源と言われることもある。ギリシャ語で黒は「メラス」だから。

●別の語源説

この修道院のフルネームは「Panaghia tou melas、パナギア・トゥ・メラス」=黒い岩の聖母という。「t」を発音しにくかった住民が「s」の音になり、スメラとなった。

修道院の入り口から見たところ。20世紀までは屋根があった。写真も残されている。

●東ローマ帝国時代(後世ビザンチン帝国と呼ばれるようになる)。

皇帝はもちろんこの修道院を尊ぶ。イスタンブルの現アヤソフィアを建設したユスティニアヌス大帝の時代、配下の司令官だったベリサリウス(イタリアはラヴェンナに彼の肖像画モザイクが残る)が改築、鹿皮の写本多数が寄贈された。

1204年の第四十字軍によるラテン帝国成立により、亡命した東ローマ帝国コムネノス朝が、グルジアの後押しによりトレビゾンド王国を建設。アレクシウス三世などはこのスメラ修道院で戴冠式を挙行した。

●オスマントルコ時代

1453年にコンスタンチノープルが陥落した後、1461年にトレビゾンド王国も滅亡。イスラム教のオスマン・トルコが支配者となったが、修道院は変わらず信仰を集めていた。

トラブゾンにはたくさんのギリシャ正教を信仰する住民が暮らしており、オスマントルコはそれを迫害はしなかった。

皇太子時代にトラブゾンの知事で後にヤウズ・スルタンと呼ばれることになるセリムは、狩の時(?)具合が悪くなり修道院で手当てを受けた。「私がスルタンになったら、ここの聖母マリアに贈り物をしよう」と言った。

1512年にスルタンとなったセリムは、彼と同じ背丈の黄金の燭台五本を奉納した。イランを征服した時にはシャーの宝物からやはり燭台二本を贈っている。

1710年、1732年、1740年、修道院拡張。1860年には当時のスルタン・アブドゥルメジットの命により最大の大きさになり三十人の修道士が住んでいた。同じ清教徒であるロシアのツァーも訪れた事がある。

何度も装飾しなおされているため、フレスコ画も上塗りされた。この部分をみると、それがよくわかるだろう。

古いフレスコ画の表面がでこぼこになるように傷を付け、そのうえに漆喰を塗ったのだ。

古いフレスコ画の表面がでこぼこになるように傷を付け、そのうえに漆喰を塗ったのだ。

なので、場所によりさまざまな時代のフレスコ画が入り混じっている。この旧約聖書の「鯨に飲み込まれたヨナ」はわりに新しい時代に見える。

ライオンに食べられて殉教したとされる紀元後一世紀の聖イグナチウス

なんとも表現がおもしろい。15世紀頃か?

落書きもたくさんある。ギリシャ語のもので1803と書かれているものがあったが、本当にその時代のものなのだろうか?

大天使ガブリエル

19世紀に暖炉がたくさんつくられたそうだが、これもその跡

★このように、オスマン・トルコの時代に入っても、修道院は庇護され無事に活動していた。破壊された教会を見て、すぐに「イスラム教徒が破壊した」と思い込むのは早計だ。

第一大戦でトルコが敗れると数年の間ロシアがこの地域を占領していた。彼らもまた正教徒であり、この修道院を破壊はしなかった。

1919年から後のアタチュルクが新制トルコへの革命をスタート。地中海に面したイズミール周辺から、イギリスに後押しされたギリシャが侵攻。1922年までトルコ国内で激しい戦争が続く。

イギリスは、ギリシャ系住民の多かったこのトラブゾン周辺を「ギリシャ・ポントス共和国」としてトルコから切り離そうとしたが失敗。ギリシャ⇔トルコ間の住民交換の時代、三万人以上のギリシャ系住民が街を離れていった。

スメラ修道院が本当の危機に陥ったのはこの時である。何百年ものあいだイスラムの支配者の元であっても、ギリシャ系住民が住み続けている間は問題なかった。一般住民がいなくなった時、本当の危機が訪れた。

1923年8月末、修道士たちはもっとも大事な「聖ルカが画いた聖母マリアのイコン」を、一キロほど離れたバルバラ教会の地下に隠し、「トルコ人の手に落ちるよりは」と、あろうことか修道院を爆破したのだそうだ※この事は英語の解説書では、いくら調べても書かれていなかった。今回同行してくれたトルコ人ガイドさんがトルコ語で読んだ解説にだけあったそうだ。そう言われてあらためて見直すと、屋根が吹き飛んだと思われる場所もあり、「三か所で爆弾を爆発させた」というのも事実に思える。

●共和国トルコが成立した後も、ギリシャの逃れた人々はこのイコンの事を忘れなかった。ギリシャ北部に「パナギア・スメラ」という同じ名前の村をつくって住んでいた。

1931年、この小村を訪れた当時のギリシャ首相エレフシウス・ベニゼロスは、その事実を知り、後にトルコの第二代大統領となるイスメット・イノニュにイコンをギリシャに持ってくる交渉する。

同年10月25日、正装に身を包んだギリシャ正教司教アンブロジウスはトラブゾンに降り立つ。トルコ兵に守られ、スメラ修道院跡とバルバラ教会へ向かう。埋められていたイコンは無事そのまま発見され、その他の聖遺物と共にギリシャへ移送された。トルコ政府は司教に一か月の滞在許可を与えていたが、一行はたった四日、最短の滞在でトルコを後にした。

現在このイコンはギリシャ北部、マケドニア国境に近い山の中に1951年に建設された同名の教会に安置されている。そこはもともとのスメラと似た場所だという事で選ばれたそうである。

伝説によると、アテネで元異教の神殿にあった「聖ルカが画いた聖母マリアの肖像画(イコン)」が、AD385年にアテネから飛んできた。

聖ソフロニオスと聖バルナバは、ぞれぞれ別の場所で大天使ガブリエルが夢枕に現れ、導かれて旅をし、この岸壁にの洞窟にそのイコンがあるのを発見した。

二人がそこに住んだのが、この修道院の縁起である。

かつては七十室以上あったという修道院の中心が、この場所。

ここは自然の洞窟をふさいだ構造。

天井に巨大なマリアとキリストが画かれている

このマリアの顔が黒い事がスメラ修道院の語源と言われることもある。ギリシャ語で黒は「メラス」だから。

●別の語源説

この修道院のフルネームは「Panaghia tou melas、パナギア・トゥ・メラス」=黒い岩の聖母という。「t」を発音しにくかった住民が「s」の音になり、スメラとなった。

修道院の入り口から見たところ。20世紀までは屋根があった。写真も残されている。

●東ローマ帝国時代(後世ビザンチン帝国と呼ばれるようになる)。

皇帝はもちろんこの修道院を尊ぶ。イスタンブルの現アヤソフィアを建設したユスティニアヌス大帝の時代、配下の司令官だったベリサリウス(イタリアはラヴェンナに彼の肖像画モザイクが残る)が改築、鹿皮の写本多数が寄贈された。

1204年の第四十字軍によるラテン帝国成立により、亡命した東ローマ帝国コムネノス朝が、グルジアの後押しによりトレビゾンド王国を建設。アレクシウス三世などはこのスメラ修道院で戴冠式を挙行した。

●オスマントルコ時代

1453年にコンスタンチノープルが陥落した後、1461年にトレビゾンド王国も滅亡。イスラム教のオスマン・トルコが支配者となったが、修道院は変わらず信仰を集めていた。

トラブゾンにはたくさんのギリシャ正教を信仰する住民が暮らしており、オスマントルコはそれを迫害はしなかった。

皇太子時代にトラブゾンの知事で後にヤウズ・スルタンと呼ばれることになるセリムは、狩の時(?)具合が悪くなり修道院で手当てを受けた。「私がスルタンになったら、ここの聖母マリアに贈り物をしよう」と言った。

1512年にスルタンとなったセリムは、彼と同じ背丈の黄金の燭台五本を奉納した。イランを征服した時にはシャーの宝物からやはり燭台二本を贈っている。

1710年、1732年、1740年、修道院拡張。1860年には当時のスルタン・アブドゥルメジットの命により最大の大きさになり三十人の修道士が住んでいた。同じ清教徒であるロシアのツァーも訪れた事がある。

何度も装飾しなおされているため、フレスコ画も上塗りされた。この部分をみると、それがよくわかるだろう。

古いフレスコ画の表面がでこぼこになるように傷を付け、そのうえに漆喰を塗ったのだ。

古いフレスコ画の表面がでこぼこになるように傷を付け、そのうえに漆喰を塗ったのだ。なので、場所によりさまざまな時代のフレスコ画が入り混じっている。この旧約聖書の「鯨に飲み込まれたヨナ」はわりに新しい時代に見える。

ライオンに食べられて殉教したとされる紀元後一世紀の聖イグナチウス

なんとも表現がおもしろい。15世紀頃か?

落書きもたくさんある。ギリシャ語のもので1803と書かれているものがあったが、本当にその時代のものなのだろうか?

大天使ガブリエル

19世紀に暖炉がたくさんつくられたそうだが、これもその跡

★このように、オスマン・トルコの時代に入っても、修道院は庇護され無事に活動していた。破壊された教会を見て、すぐに「イスラム教徒が破壊した」と思い込むのは早計だ。

第一大戦でトルコが敗れると数年の間ロシアがこの地域を占領していた。彼らもまた正教徒であり、この修道院を破壊はしなかった。

1919年から後のアタチュルクが新制トルコへの革命をスタート。地中海に面したイズミール周辺から、イギリスに後押しされたギリシャが侵攻。1922年までトルコ国内で激しい戦争が続く。

イギリスは、ギリシャ系住民の多かったこのトラブゾン周辺を「ギリシャ・ポントス共和国」としてトルコから切り離そうとしたが失敗。ギリシャ⇔トルコ間の住民交換の時代、三万人以上のギリシャ系住民が街を離れていった。

スメラ修道院が本当の危機に陥ったのはこの時である。何百年ものあいだイスラムの支配者の元であっても、ギリシャ系住民が住み続けている間は問題なかった。一般住民がいなくなった時、本当の危機が訪れた。

1923年8月末、修道士たちはもっとも大事な「聖ルカが画いた聖母マリアのイコン」を、一キロほど離れたバルバラ教会の地下に隠し、「トルコ人の手に落ちるよりは」と、あろうことか修道院を爆破したのだそうだ※この事は英語の解説書では、いくら調べても書かれていなかった。今回同行してくれたトルコ人ガイドさんがトルコ語で読んだ解説にだけあったそうだ。そう言われてあらためて見直すと、屋根が吹き飛んだと思われる場所もあり、「三か所で爆弾を爆発させた」というのも事実に思える。

●共和国トルコが成立した後も、ギリシャの逃れた人々はこのイコンの事を忘れなかった。ギリシャ北部に「パナギア・スメラ」という同じ名前の村をつくって住んでいた。

1931年、この小村を訪れた当時のギリシャ首相エレフシウス・ベニゼロスは、その事実を知り、後にトルコの第二代大統領となるイスメット・イノニュにイコンをギリシャに持ってくる交渉する。

同年10月25日、正装に身を包んだギリシャ正教司教アンブロジウスはトラブゾンに降り立つ。トルコ兵に守られ、スメラ修道院跡とバルバラ教会へ向かう。埋められていたイコンは無事そのまま発見され、その他の聖遺物と共にギリシャへ移送された。トルコ政府は司教に一か月の滞在許可を与えていたが、一行はたった四日、最短の滞在でトルコを後にした。

現在このイコンはギリシャ北部、マケドニア国境に近い山の中に1951年に建設された同名の教会に安置されている。そこはもともとのスメラと似た場所だという事で選ばれたそうである。

21 - 25件目まで(63件中)