記事一覧

16 - 20件目まで(21件中)

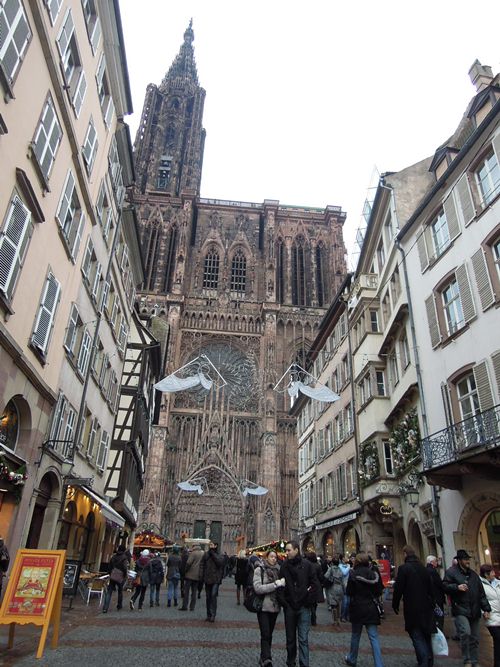

- ストラスブール大聖堂を担ぐひと

-

エリア:

- ヨーロッパ>フランス>ストラスブール

- テーマ:観光地 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2011/12/23 14:58

- コメント(0)

アルザスの首都、ストラスブールには、かつてヨーロッパ一高かった時もあるほどの歴史ある大聖堂がある。

何度目かに訪れた時、いつもはドイツ人の案内をしているというガイドさんが、はじめて見せてくれたのが、この「大聖堂を担ぐ人」。ちょっとわかりにくい場所にあるし、それを示す案内板なども全くない。

「ほら、ここ!この人が支えているから大聖堂は倒れないんですよ」と英語で言うと、「あ、おもしろぉい!」とみんな写真を撮っている。

しかし、これ、大聖堂がもともと建設された時からあったものなのか?それにしては人間の表現が新しくて流麗すぎるのじゃない? さらに詳しい内容をきいてみると、やはり19世紀にここに加えられたものであった。

19世紀に大聖堂の各所が老朽化して修復が必要になって、大規模な改修工事をした際、ドイツの職人の伝統的習慣に沿って、このまじないの小像をはめ込んだのだそうだ。

そうか、普仏戦争でフランスが敗れた1871年から、第一次大戦でドイツが敗れる1918年まで、ここストラスブールはドイツ領だったのであります。

何度目かに訪れた時、いつもはドイツ人の案内をしているというガイドさんが、はじめて見せてくれたのが、この「大聖堂を担ぐ人」。ちょっとわかりにくい場所にあるし、それを示す案内板なども全くない。

「ほら、ここ!この人が支えているから大聖堂は倒れないんですよ」と英語で言うと、「あ、おもしろぉい!」とみんな写真を撮っている。

しかし、これ、大聖堂がもともと建設された時からあったものなのか?それにしては人間の表現が新しくて流麗すぎるのじゃない? さらに詳しい内容をきいてみると、やはり19世紀にここに加えられたものであった。

19世紀に大聖堂の各所が老朽化して修復が必要になって、大規模な改修工事をした際、ドイツの職人の伝統的習慣に沿って、このまじないの小像をはめ込んだのだそうだ。

そうか、普仏戦争でフランスが敗れた1871年から、第一次大戦でドイツが敗れる1918年まで、ここストラスブールはドイツ領だったのであります。

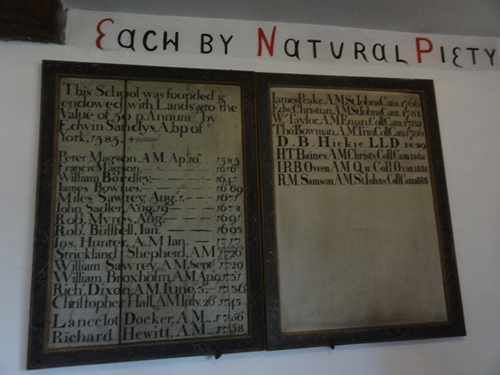

- 1585年創立、ホークスヘッド村のグラマー・スクール

-

エリア:

- ヨーロッパ>イギリス>湖水地方

- テーマ:観光地 街中・建物・景色 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2011/10/12 21:54

- コメント(0)

「ピーターラビット」の作者ビアトリクス・ポッターが住んだヒルトップへいくバスが出発する村。パッケージツアーもよく訪れる村だが、ここにある十六世紀につくられた学校博物館に入場するグループはほとんどない。

一度入場料を払って入ってみたら、けっこう面白い解説が聞けたので、それ以降時間が合えば案内することにしている。数回目にここの創立者についての解説を読んで、彼、エドウィン・サンディスの人生に興味を持った。

小さな村を見下ろすように教会が建てられている。

このふもとに教会が管理する学校があった。白い二階建てがそれである。

一階部分、ひとつの教室。十六世紀には中央の机はなかった。教室の両方の壁を三つに区切り、各十二名ずつ、計六クラス、合計なんと七十名! 八歳から十五歳までの子供達が同時に勉強していた。

ラテン語、ギリシャ語、数学、英語、当時は子供が使えるノートなどなかったので、基本は声を出して覚える授業。近くの下宿に住んで月曜から土曜までみっちり学ぶ。さらに日曜には必ず教会へ。ミサに三度遅れると退学であった。

食事も含めて共同生活。飲み物は子供でも一日三パイントのビールを飲まされていた。水が不衛生だった時代だということなのだろう。

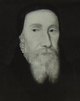

これら黒板ノートが使用されていたのは最近の19世紀になってからの事。

18世紀後半の詩人ウィリアム・ワーズワースが通った学校としても知られているが、彼の時代にこの黒板ノートはあったのだろうか?

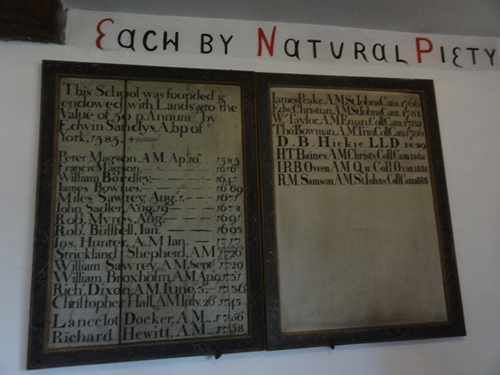

壁に歴代校長の名前を書いたボードがかかっていた。名前の最後にCAMと書いてあるのはケンブリッジ大学卒、OXはオックスフォードである。左の上に創立者としてエドウィン・サンディスの名前が読める。1585年に創立されている。

二階はかつて年長の生徒達の教室であった。今は歴史的な資料が展示されている。

ここで創立者エドウィン・サンディスの生涯について書かれた説明に出会った。

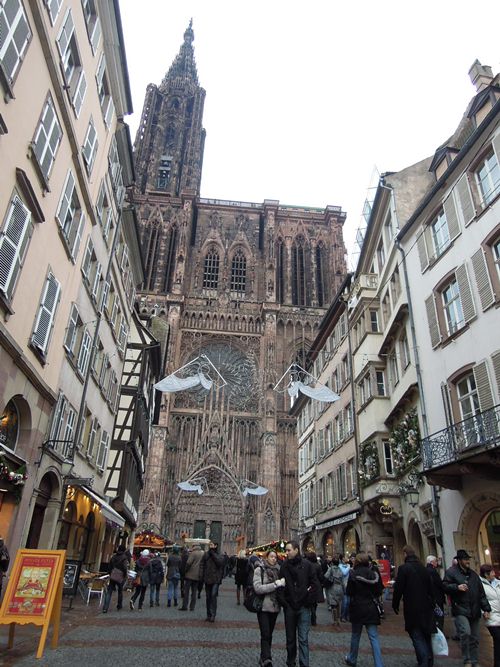

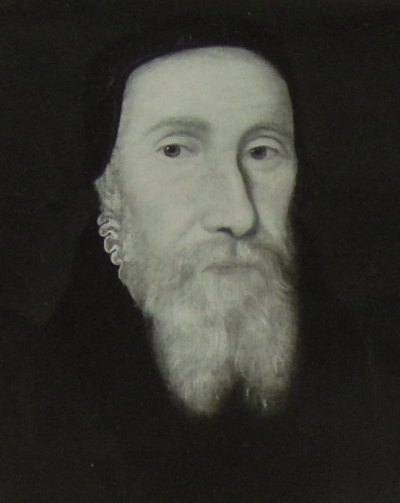

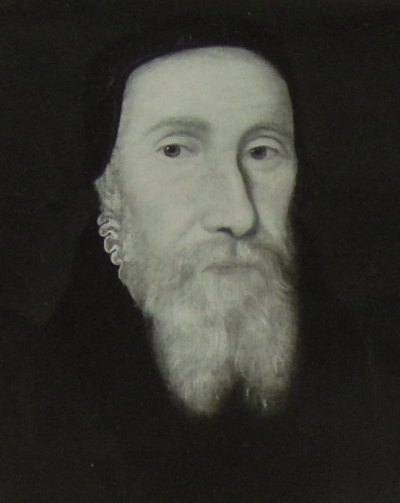

★エドウィン・サンディスは1519年にホークスヘッド近くの小さな村で生まれた。13世紀のスコットランド王ウィリアムの末裔と名のっていたようだが、実際には失われた名家だったようだ。※サンディス家は今もちかくの村にまだ続いている。

1539年にケンブリッジ大学のセント・ジョンズ・カレッジを卒業。さらに教会学神学を学ぶ最高学位コースへ進む。ヘンリー八世が亡くなった1547年にはケンブリッジ大学のキャサリン・カレッジで教鞭をとっている。

1553年には副校長という地位にまでなっていたが、その年、エドワード六世が亡くなり、彼の人生に大きな転機が訪れる。

新女王メアリーは母(スペインのカソリック女王イサベラの娘キャサリン・オブ・アラゴン)の血を継ぐ熱烈なカソリック。父ヘンリー八世が母キャサリンと離婚するために始めた英国国教会を終わらせようとするのは明らかだった。

教会秩序を根本からひっくりかえすこの危機に、メアリーの即位を阻止しようとして前王の血縁者レイディ・ジェーン・グレイが担ぎ出される。エドウィン・サンディスもこのクーデターの動きに同調した。

ところがこの謀計は失敗。ジェーン・グレイはたった九日間だけ王冠を得た後、ロンドン塔で処刑! エドウィン・サンディスもまたロンドン塔へ幽閉されてしまう。いつ処刑されてもおかしくないところだったが、外部の手引きで脱獄に成功し、幸い家族を伴って大陸へ亡命する事ができた。

アントワープ、アウグスブルグ、ストラスブール、プラハ、チューリヒ・・・十年に及ぶ亡命生活。はじめの妻とも息子ともそこで死別。だが、幸い彼自身は1558年メアリー女王の死によって帰国することが出来た。

エリザベス一世女王の御世となり、再び彼は宗教界のキャリアを積み始める。ウォルチェスター司教、ロンドン司教、そしてヨーク大司教の地位にまで至った彼は若い妻と再婚。 1561年に彼と同じ名前の息子が産まれる。1577年、58歳の年にもうひとりの息子ジョージも得た。

1585年、六十五才。長く帰ってはいなかっただろう故郷に錦を飾るというのだろうか、生まれ故郷の村を管轄するここホークスヘッドに、グラマースクールを創立した。無料で教育が受けられるように、学校運営の為の資産も共に寄贈している。三年後1588年にヨーク大司教として死去。

二人の息子達は、エリザベス一世の治世にひらかれた新大陸のヴァージニア植民地の開発にも深くかかわっていくことになる。左が父と同名の息子(次男)エドウィン、右は14歳年下の(三男)ジョージ。

一度入場料を払って入ってみたら、けっこう面白い解説が聞けたので、それ以降時間が合えば案内することにしている。数回目にここの創立者についての解説を読んで、彼、エドウィン・サンディスの人生に興味を持った。

小さな村を見下ろすように教会が建てられている。

このふもとに教会が管理する学校があった。白い二階建てがそれである。

一階部分、ひとつの教室。十六世紀には中央の机はなかった。教室の両方の壁を三つに区切り、各十二名ずつ、計六クラス、合計なんと七十名! 八歳から十五歳までの子供達が同時に勉強していた。

ラテン語、ギリシャ語、数学、英語、当時は子供が使えるノートなどなかったので、基本は声を出して覚える授業。近くの下宿に住んで月曜から土曜までみっちり学ぶ。さらに日曜には必ず教会へ。ミサに三度遅れると退学であった。

食事も含めて共同生活。飲み物は子供でも一日三パイントのビールを飲まされていた。水が不衛生だった時代だということなのだろう。

これら黒板ノートが使用されていたのは最近の19世紀になってからの事。

18世紀後半の詩人ウィリアム・ワーズワースが通った学校としても知られているが、彼の時代にこの黒板ノートはあったのだろうか?

壁に歴代校長の名前を書いたボードがかかっていた。名前の最後にCAMと書いてあるのはケンブリッジ大学卒、OXはオックスフォードである。左の上に創立者としてエドウィン・サンディスの名前が読める。1585年に創立されている。

二階はかつて年長の生徒達の教室であった。今は歴史的な資料が展示されている。

ここで創立者エドウィン・サンディスの生涯について書かれた説明に出会った。

★エドウィン・サンディスは1519年にホークスヘッド近くの小さな村で生まれた。13世紀のスコットランド王ウィリアムの末裔と名のっていたようだが、実際には失われた名家だったようだ。※サンディス家は今もちかくの村にまだ続いている。

1539年にケンブリッジ大学のセント・ジョンズ・カレッジを卒業。さらに教会学神学を学ぶ最高学位コースへ進む。ヘンリー八世が亡くなった1547年にはケンブリッジ大学のキャサリン・カレッジで教鞭をとっている。

1553年には副校長という地位にまでなっていたが、その年、エドワード六世が亡くなり、彼の人生に大きな転機が訪れる。

新女王メアリーは母(スペインのカソリック女王イサベラの娘キャサリン・オブ・アラゴン)の血を継ぐ熱烈なカソリック。父ヘンリー八世が母キャサリンと離婚するために始めた英国国教会を終わらせようとするのは明らかだった。

教会秩序を根本からひっくりかえすこの危機に、メアリーの即位を阻止しようとして前王の血縁者レイディ・ジェーン・グレイが担ぎ出される。エドウィン・サンディスもこのクーデターの動きに同調した。

ところがこの謀計は失敗。ジェーン・グレイはたった九日間だけ王冠を得た後、ロンドン塔で処刑! エドウィン・サンディスもまたロンドン塔へ幽閉されてしまう。いつ処刑されてもおかしくないところだったが、外部の手引きで脱獄に成功し、幸い家族を伴って大陸へ亡命する事ができた。

アントワープ、アウグスブルグ、ストラスブール、プラハ、チューリヒ・・・十年に及ぶ亡命生活。はじめの妻とも息子ともそこで死別。だが、幸い彼自身は1558年メアリー女王の死によって帰国することが出来た。

エリザベス一世女王の御世となり、再び彼は宗教界のキャリアを積み始める。ウォルチェスター司教、ロンドン司教、そしてヨーク大司教の地位にまで至った彼は若い妻と再婚。 1561年に彼と同じ名前の息子が産まれる。1577年、58歳の年にもうひとりの息子ジョージも得た。

1585年、六十五才。長く帰ってはいなかっただろう故郷に錦を飾るというのだろうか、生まれ故郷の村を管轄するここホークスヘッドに、グラマースクールを創立した。無料で教育が受けられるように、学校運営の為の資産も共に寄贈している。三年後1588年にヨーク大司教として死去。

二人の息子達は、エリザベス一世の治世にひらかれた新大陸のヴァージニア植民地の開発にも深くかかわっていくことになる。左が父と同名の息子(次男)エドウィン、右は14歳年下の(三男)ジョージ。

- 崖の上のボニファシオ

-

エリア:

- ヨーロッパ>フランス>フランスその他の都市

- テーマ:観光地 クルーズ

- 投稿日:2011/07/18 13:39

- コメント(0)

クルーズ船シルーバ・スピリット号は、コルシカ島の最南端、ボニファシオの沖に停泊。朝、デッキに出てみると、崖の上の旧市街の町が目の前にそびえていた。

テンダーボートで港へ向かうあいだも、この崖がボニファシオを要塞の町にした事を体感する。港に着くと厚い城壁が今も町を取り巻いているのが分かる。

ボニファシオの観光案内の多くが海から町を眺める事を勧めている。なるほどこの雰囲気は町に入ってしまっては分からない。あらためて、小さな船での一時間クルーズに乗ってみることにした。

この旧市街は、一方がこの写真のように港に面し、もう一方が外海の崖の上といういわば半島状の地形になっているのが分かる。

近づいて航行すると、長く切れ込んだ入り江の両側に、かつては大砲や銃が狙っていた堡塁築かれているのが分かる。

ここが入り江の入り口。

崖を右手に航行してゆくと、十分ほどで深く切れ込んだ洞窟が見えてくる。遊覧船はそのまま中へ入っていく。水の色がどんどん蒼くなってゆく。

そして、静かな洞の天井からも光がおちてくる。

さらに進むと、奇妙な岩の頂上に十字架が掲げられているのが見えてくる。船内の英語アナウンスがで道院があると知る。

海岸にはたくさんのプライベートボートが止まり、夏の海を楽しんでいる。このあたりの岸辺に行くには道路よりもボートの方が簡単なのだ。

船は方向を変えて、ボニファシオの旧市街の方向へ。

欧米人はほんとに陽のあたるところが大好き。

対して、日本勢は全員が船内の日陰から撮影。

ナポレオンの帽子

いよいよ旧市街のすぐ下にやってきた。

間際までぎっしり建てられた家々、「落ちないの?」と思う。いや、ほんとに崩落した家もあるのだそうです。

そして、圧巻はこの「アラゴン階段」。80メートルの崖の中を斜め45度にて百八十七段の階段を掘りぬいているのだ。 建造は確かに1420年頃と、どの解説も一致する。しかし、伝説は様々。★アラゴン王がボニファシオを征服しようと包囲した際、突入口として秘かに掘らせたが発覚した?★アラゴンに包囲されたボニファシオ側が、ジェノバからの援軍・物資を市内に運び入れる為に一夜で掘り抜いた?

建造は確かに1420年頃と、どの解説も一致する。しかし、伝説は様々。★アラゴン王がボニファシオを征服しようと包囲した際、突入口として秘かに掘らせたが発覚した?★アラゴンに包囲されたボニファシオ側が、ジェノバからの援軍・物資を市内に運び入れる為に一夜で掘り抜いた?

この階段の下には泉が湧き出しており、それを汲みに行く為の道として建設されたというのがもともとの理由のようだ。戦時にそれが利用されることはもちろんあったに違いないが。

旧市街から入場料を払って降り、登り、することが出来る。

テンダーボートで港へ向かうあいだも、この崖がボニファシオを要塞の町にした事を体感する。港に着くと厚い城壁が今も町を取り巻いているのが分かる。

ボニファシオの観光案内の多くが海から町を眺める事を勧めている。なるほどこの雰囲気は町に入ってしまっては分からない。あらためて、小さな船での一時間クルーズに乗ってみることにした。

この旧市街は、一方がこの写真のように港に面し、もう一方が外海の崖の上といういわば半島状の地形になっているのが分かる。

近づいて航行すると、長く切れ込んだ入り江の両側に、かつては大砲や銃が狙っていた堡塁築かれているのが分かる。

ここが入り江の入り口。

崖を右手に航行してゆくと、十分ほどで深く切れ込んだ洞窟が見えてくる。遊覧船はそのまま中へ入っていく。水の色がどんどん蒼くなってゆく。

そして、静かな洞の天井からも光がおちてくる。

さらに進むと、奇妙な岩の頂上に十字架が掲げられているのが見えてくる。船内の英語アナウンスがで道院があると知る。

海岸にはたくさんのプライベートボートが止まり、夏の海を楽しんでいる。このあたりの岸辺に行くには道路よりもボートの方が簡単なのだ。

船は方向を変えて、ボニファシオの旧市街の方向へ。

欧米人はほんとに陽のあたるところが大好き。

対して、日本勢は全員が船内の日陰から撮影。

ナポレオンの帽子

いよいよ旧市街のすぐ下にやってきた。

間際までぎっしり建てられた家々、「落ちないの?」と思う。いや、ほんとに崩落した家もあるのだそうです。

そして、圧巻はこの「アラゴン階段」。80メートルの崖の中を斜め45度にて百八十七段の階段を掘りぬいているのだ。

建造は確かに1420年頃と、どの解説も一致する。しかし、伝説は様々。★アラゴン王がボニファシオを征服しようと包囲した際、突入口として秘かに掘らせたが発覚した?★アラゴンに包囲されたボニファシオ側が、ジェノバからの援軍・物資を市内に運び入れる為に一夜で掘り抜いた?

建造は確かに1420年頃と、どの解説も一致する。しかし、伝説は様々。★アラゴン王がボニファシオを征服しようと包囲した際、突入口として秘かに掘らせたが発覚した?★アラゴンに包囲されたボニファシオ側が、ジェノバからの援軍・物資を市内に運び入れる為に一夜で掘り抜いた?この階段の下には泉が湧き出しており、それを汲みに行く為の道として建設されたというのがもともとの理由のようだ。戦時にそれが利用されることはもちろんあったに違いないが。

旧市街から入場料を払って降り、登り、することが出来る。

- ランス大聖堂とサン・レミ聖堂

-

エリア:

- ヨーロッパ>フランス>ランス

- テーマ:観光地 世界遺産 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2011/05/11 01:22

- コメント(0)

フランス屈指のランス大聖堂。現在見られる三代目が着工されたのが1211年とされているので、今年はちょうどその八百周年にあたる年。

前回2007年に訪れた時にはまだ真っ黒だった聖堂が、今回はほぼ白く洗われていた。

正面左の扉の左側にあるランスの象徴「微笑みの天使」もこのようにきれいになり、羽にあった銃弾の跡もほぼきれいに修復されていた。

正面の彫刻の中には、実はもう一体の微笑む天使があるのだが、何故こちらの天使だけがランスの象徴のように言われるのか?

正面の彫刻の中には、実はもう一体の微笑む天使があるのだが、何故こちらの天使だけがランスの象徴のように言われるのか?

それは、爆撃の後、無残に首だけが落ちてしまっていたのを、丹念な修復の結果よみがえった事実に由来する。

★最初の聖堂は紀元5世紀のはじめに聖ニケーズが、ローマ浴場の跡を選んで造営した。現在の三分の一の長さもないバジリカ式のものだった。

浴場跡を利用したのは、その建物が堅牢だったので砦としても利用できると考えた為。

伝説は語る。紀元407年12月14日、異民族に包囲され住民が教会に逃げ込んだ。ニケーズは侵入しようとする敵を阻止しようとしたが、首を切られてしまう。ところが、ニケーズは切られた首を手に持ち、そのまま聖句をとなえながら首自身を祭壇へ捧げるという奇跡を起こした。

これを見た敵は恐れをなして退却し、街は救われた。その奇跡を記念した像やレリーフが各所に見られる。

★その約百年後、496年(別年号説あり)フランク族の王のひとりクロービスは、戦いに勝ったことに感謝。熱心なキリスト教者であった妻クロチルドの勧めもあり、三千人の部下と共にキリスト教に改宗。聖レミより洗礼をうけた。

聖レミ聖堂のファサード

下は聖レミ聖堂にある、クロービス洗礼の図である。

この時あまりに教会が人でいっぱいになり、王を聖別するための香油がなかなかレミ司教の手元に届かなかった。それを精霊の化身である鳩がくわえて運んでいくという奇跡が起きた。

これにより、フランス歴代の王はこの香油を使って聖別されてこそ戴冠できるとされていたのである。

聖レミ聖堂に安置されたレミの棺にはこの香油が入っており、歴代の王はそこから少し借用しては自分の聖別式に使う油と混ぜていたのだそうだ。フランス革命でこの墓も荒らされて紛失してしまったと思われていたが、戦後に「実は私が避難させていました」と名のる修道士があらわれ、現在はトー宮殿の方に保管されているそうである。

聖レミの眠る聖堂の起源は大聖堂よりも古く、10世紀ごろと想定されるロマネスク部分の厚い壁と、その後のゴシックらしいスタイルとがよく分かる。※聖レミ聖堂内部↓

ここも大聖堂同様、第一次大戦では屋根が落ちて悲惨な状態であった。

**

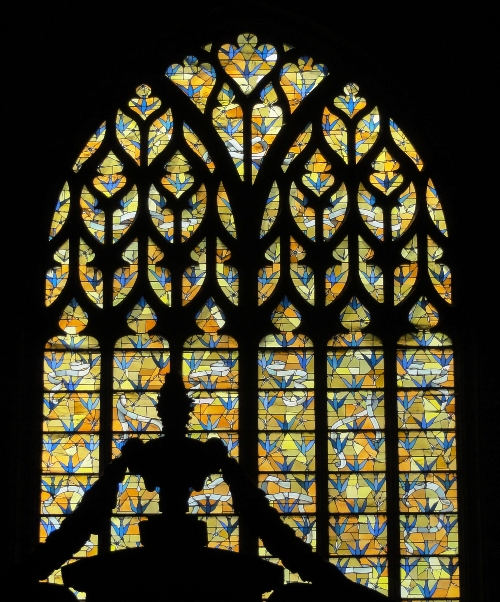

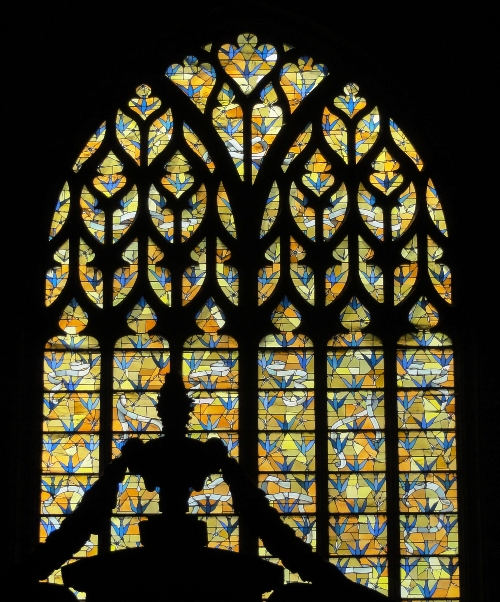

一方、大聖堂内のステンドグラスは必見である。

特に有名なのはシャガールのデザインしたこの作品。 しかし、ステンドグラス自体を制作する事は画家であるシャガールには出来るはずもない。そこには17世紀から続くステンドグラスの職人一族が手を貸している。

しかし、ステンドグラス自体を制作する事は画家であるシャガールには出来るはずもない。そこには17世紀から続くステンドグラスの職人一族が手を貸している。

1974年に設置されたシャガールのステンドグラスを制作したのはシャルル・マルクという職人だった。

クロービス王の戴冠式

シャルル七世の戴冠、ジャンヌ・ダルクが右に立つ。

このステンドグラスのあった場所にはもともと別の古いステンドグラスがあったのだが、わざわざ移動させて、シャガールの作品を入れ込んだ。

制作職人シャルル・マルクの義理の父、ジャック・シモンは1640年から続くステンドグラス一族の10代目である。彼が1954年に制作したシャンパン製造のステンドグラスがすぐ近くにある。

いろいろな畑からとれたワインをブレンドして、シャンパンの元になるものをつくってゆくドン・ペリニョン※下写真の上半分 ワインに出来る澱を集める為の「動瓶」を手でやる僧侶。※現在では機械で自動でできるのだそうだ。※上写真の下半分

ワインに出来る澱を集める為の「動瓶」を手でやる僧侶。※現在では機械で自動でできるのだそうだ。※上写真の下半分

加える糖分はかつてカリブ海からのサトウキビから採られていた。※ナポレオン以降砂糖大根(ビーツ)を使う方法が発明された。※下写真の上右

コルクによって栓をするという方法も新たに考案された。※下写真の上左がコルクの木をはいでいる図 泡の圧力に負けない厚い丈夫な瓶を使用することで、シャンパン製造の技術が発展していった。※上写真の下半分

泡の圧力に負けない厚い丈夫な瓶を使用することで、シャンパン製造の技術が発展していった。※上写真の下半分

聖レミ聖堂には娘のブリジットが制作したモダンな美しいステンドグラスがある。

そして、ランス大聖堂で最も新しいステンドグラスが2011年の八百周年を記念して除幕を待っていた。全体が見られなくて残念、次回には見られるだろう。このデザインはドイツ人のアーチストの手になるもをつかい、フランスの職人ブノワ・マルク(シャルル・マルクの息子で第12代)が制作。ドイツとフランスの融和を現すための作品である。

ドイツとの国境に近いランスは、20世紀に何度も戦火に巻き込まれてきた土地でもある。

**

大聖堂内その他

★1901年制作の静かなジャンヌダルクの立像が目に留まった

★ラ・サールの像

1651年ランス生まれ。

上流階級に対するラテン語教育を「教育」と読んでいた時代に、一般にむけてフランス語での教育をはじめた。27歳で初めてのミサをこの場所で行ったのを記念して、後年この像が設置された。

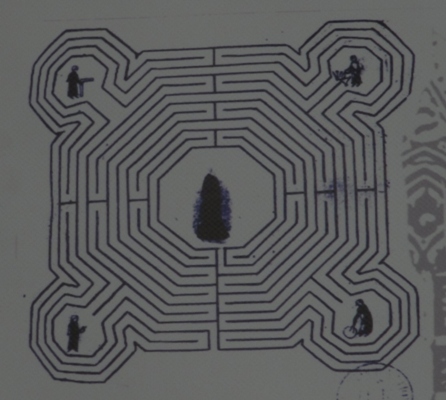

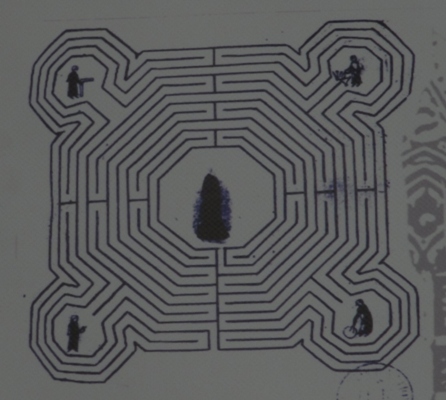

★中世時代の大聖堂には床に巨大な迷路が描かれていたことが分かっている。真実に至る迷路をあらわす。 フランスの歴史文化財を現す標識マークにこの迷図マークが使われている。

フランスの歴史文化財を現す標識マークにこの迷図マークが使われている。

前回2007年に訪れた時にはまだ真っ黒だった聖堂が、今回はほぼ白く洗われていた。

正面左の扉の左側にあるランスの象徴「微笑みの天使」もこのようにきれいになり、羽にあった銃弾の跡もほぼきれいに修復されていた。

正面の彫刻の中には、実はもう一体の微笑む天使があるのだが、何故こちらの天使だけがランスの象徴のように言われるのか?

正面の彫刻の中には、実はもう一体の微笑む天使があるのだが、何故こちらの天使だけがランスの象徴のように言われるのか?それは、爆撃の後、無残に首だけが落ちてしまっていたのを、丹念な修復の結果よみがえった事実に由来する。

★最初の聖堂は紀元5世紀のはじめに聖ニケーズが、ローマ浴場の跡を選んで造営した。現在の三分の一の長さもないバジリカ式のものだった。

浴場跡を利用したのは、その建物が堅牢だったので砦としても利用できると考えた為。

伝説は語る。紀元407年12月14日、異民族に包囲され住民が教会に逃げ込んだ。ニケーズは侵入しようとする敵を阻止しようとしたが、首を切られてしまう。ところが、ニケーズは切られた首を手に持ち、そのまま聖句をとなえながら首自身を祭壇へ捧げるという奇跡を起こした。

これを見た敵は恐れをなして退却し、街は救われた。その奇跡を記念した像やレリーフが各所に見られる。

★その約百年後、496年(別年号説あり)フランク族の王のひとりクロービスは、戦いに勝ったことに感謝。熱心なキリスト教者であった妻クロチルドの勧めもあり、三千人の部下と共にキリスト教に改宗。聖レミより洗礼をうけた。

聖レミ聖堂のファサード

下は聖レミ聖堂にある、クロービス洗礼の図である。

この時あまりに教会が人でいっぱいになり、王を聖別するための香油がなかなかレミ司教の手元に届かなかった。それを精霊の化身である鳩がくわえて運んでいくという奇跡が起きた。

これにより、フランス歴代の王はこの香油を使って聖別されてこそ戴冠できるとされていたのである。

聖レミ聖堂に安置されたレミの棺にはこの香油が入っており、歴代の王はそこから少し借用しては自分の聖別式に使う油と混ぜていたのだそうだ。フランス革命でこの墓も荒らされて紛失してしまったと思われていたが、戦後に「実は私が避難させていました」と名のる修道士があらわれ、現在はトー宮殿の方に保管されているそうである。

聖レミの眠る聖堂の起源は大聖堂よりも古く、10世紀ごろと想定されるロマネスク部分の厚い壁と、その後のゴシックらしいスタイルとがよく分かる。※聖レミ聖堂内部↓

ここも大聖堂同様、第一次大戦では屋根が落ちて悲惨な状態であった。

**

一方、大聖堂内のステンドグラスは必見である。

特に有名なのはシャガールのデザインしたこの作品。

しかし、ステンドグラス自体を制作する事は画家であるシャガールには出来るはずもない。そこには17世紀から続くステンドグラスの職人一族が手を貸している。

しかし、ステンドグラス自体を制作する事は画家であるシャガールには出来るはずもない。そこには17世紀から続くステンドグラスの職人一族が手を貸している。1974年に設置されたシャガールのステンドグラスを制作したのはシャルル・マルクという職人だった。

クロービス王の戴冠式

シャルル七世の戴冠、ジャンヌ・ダルクが右に立つ。

このステンドグラスのあった場所にはもともと別の古いステンドグラスがあったのだが、わざわざ移動させて、シャガールの作品を入れ込んだ。

制作職人シャルル・マルクの義理の父、ジャック・シモンは1640年から続くステンドグラス一族の10代目である。彼が1954年に制作したシャンパン製造のステンドグラスがすぐ近くにある。

いろいろな畑からとれたワインをブレンドして、シャンパンの元になるものをつくってゆくドン・ペリニョン※下写真の上半分

ワインに出来る澱を集める為の「動瓶」を手でやる僧侶。※現在では機械で自動でできるのだそうだ。※上写真の下半分

ワインに出来る澱を集める為の「動瓶」を手でやる僧侶。※現在では機械で自動でできるのだそうだ。※上写真の下半分加える糖分はかつてカリブ海からのサトウキビから採られていた。※ナポレオン以降砂糖大根(ビーツ)を使う方法が発明された。※下写真の上右

コルクによって栓をするという方法も新たに考案された。※下写真の上左がコルクの木をはいでいる図

泡の圧力に負けない厚い丈夫な瓶を使用することで、シャンパン製造の技術が発展していった。※上写真の下半分

泡の圧力に負けない厚い丈夫な瓶を使用することで、シャンパン製造の技術が発展していった。※上写真の下半分聖レミ聖堂には娘のブリジットが制作したモダンな美しいステンドグラスがある。

そして、ランス大聖堂で最も新しいステンドグラスが2011年の八百周年を記念して除幕を待っていた。全体が見られなくて残念、次回には見られるだろう。このデザインはドイツ人のアーチストの手になるもをつかい、フランスの職人ブノワ・マルク(シャルル・マルクの息子で第12代)が制作。ドイツとフランスの融和を現すための作品である。

ドイツとの国境に近いランスは、20世紀に何度も戦火に巻き込まれてきた土地でもある。

**

大聖堂内その他

★1901年制作の静かなジャンヌダルクの立像が目に留まった

★ラ・サールの像

1651年ランス生まれ。

上流階級に対するラテン語教育を「教育」と読んでいた時代に、一般にむけてフランス語での教育をはじめた。27歳で初めてのミサをこの場所で行ったのを記念して、後年この像が設置された。

★中世時代の大聖堂には床に巨大な迷路が描かれていたことが分かっている。真実に至る迷路をあらわす。

フランスの歴史文化財を現す標識マークにこの迷図マークが使われている。

フランスの歴史文化財を現す標識マークにこの迷図マークが使われている。

- 雪の丘から橇でダウンヒルしよう!

-

エリア:

- ヨーロッパ>フィンランド>サーリセルカ

- テーマ:観光地 ハイキング・登山 鉄道・乗り物

- 投稿日:2011/02/10 15:28

- コメント(4)

オーロラを待つばかりでなく、昼間もいろんな楽しみ方が出来る北極圏の町サーリセルカ(フィンランド)。

カウニスパーの丘から1.2キロの世界最長ともいわれる橇用のコースはいかが?

朝のトナカイ橇体験を終えてた皆さんと。プラスチックの橇を持って整列!

カウニスパーの丘へ行くには、サーリセルカの町からスキーバスを利用するのが便利。町のいろいろな場所をめぐるスキーバスは、5年ほど前まで無料だったが、数年前有料一回2ユーロになり、今年はまたあがっていた。終日利用券のみで料金は4ユーロ。運転手さんに直接払い。

バスは雪の丘をぐんぐんのぼってゆく。

頂上にはカフェと評判の良いレストランも。

スキー用のゲレンデは町から少し離れた方向へ向かっておりていく。こちらを橇ですべるのはだめ。

橇用のゲレンデはこの看板の方へ。

橇はプラスチックのごく簡単なつくり。どこかで借りるのではなく、ゲレンデやホテル入り口などに置いてあるものを(ほっぽり出してあるものを)自分で調達して用意する。ご覧の様にごく単純な造り。

コースの終わりは上からは全く見えない。

足や手を地面につけてスピードや滑る方向をコントロールするのだが、スピードが出ている時にはすごい雪煙が上がる。

当然、雪の粉つぶてがもろに顔面を襲うことになるのでご注意あれ。

このコースに入るのには、入場料も誰のチェックもない。つまり、自分の責任で安全に滑る事が最も重要だ。「私はここは無理」と判断された方は、急な箇所はちゃんと下りて歩いておられた。こういう判断が出来るのが大人です。

すばらしい青空の下、樹氷で覆われた雪原を歩くだけでも充分に楽しめる場所であります。

カウニスパーの丘から1.2キロの世界最長ともいわれる橇用のコースはいかが?

朝のトナカイ橇体験を終えてた皆さんと。プラスチックの橇を持って整列!

カウニスパーの丘へ行くには、サーリセルカの町からスキーバスを利用するのが便利。町のいろいろな場所をめぐるスキーバスは、5年ほど前まで無料だったが、数年前有料一回2ユーロになり、今年はまたあがっていた。終日利用券のみで料金は4ユーロ。運転手さんに直接払い。

バスは雪の丘をぐんぐんのぼってゆく。

頂上にはカフェと評判の良いレストランも。

スキー用のゲレンデは町から少し離れた方向へ向かっておりていく。こちらを橇ですべるのはだめ。

橇用のゲレンデはこの看板の方へ。

橇はプラスチックのごく簡単なつくり。どこかで借りるのではなく、ゲレンデやホテル入り口などに置いてあるものを(ほっぽり出してあるものを)自分で調達して用意する。ご覧の様にごく単純な造り。

コースの終わりは上からは全く見えない。

足や手を地面につけてスピードや滑る方向をコントロールするのだが、スピードが出ている時にはすごい雪煙が上がる。

当然、雪の粉つぶてがもろに顔面を襲うことになるのでご注意あれ。

このコースに入るのには、入場料も誰のチェックもない。つまり、自分の責任で安全に滑る事が最も重要だ。「私はここは無理」と判断された方は、急な箇所はちゃんと下りて歩いておられた。こういう判断が出来るのが大人です。

すばらしい青空の下、樹氷で覆われた雪原を歩くだけでも充分に楽しめる場所であります。

16 - 20件目まで(21件中)