記事一覧

6 - 10件目まで(24件中)

- ゲディミナス城へ登ろう

-

エリア:

- ヨーロッパ>リトアニア>ビリニュス

- テーマ:観光地 世界遺産 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2013/10/11 11:21

- コメント(0)

リトアニアの現首都ヴィリニュスの街は、この城からはじまった。小さなケーブルカーでちょっと上がるだけで視覚的にもそれがよく理解できる。

十月に入り、観光客はぐっと少なくなっているが、ちょうど紅葉真っ盛り。

この丘は14世紀はじめに人工的に建設されたものだ。下から見上げた時よりもさほど大きく感じられない。かつてはもっとたくさん建物があったのだろうが、再建されているのは一部である。

となりにもう一つ、三つの十字架のある丘が見える。※フランチェスコ派修道士殉教の地

こちらは自然の丘で、城の展示によれば、この城塞以前に木造の塀にかこまれた古い街があった。発掘もされている。

丘へ登るのとは別に入場料がかかるが、塔内部へ登っていくと

かつてのこの場所のモデルがある。

より古い時代のものを見ると、現在のカテドラルと同じ場所にはもっと小さな教会がある。今は独立している鐘楼は古い城壁の一部であったことが分かる。

現在の教会に建て替えられた後

この丘をふくめてぐるりと水路で囲まれたヴィリニュスのより古い時代・14世紀の旧市街がここまでであった事がわかる。

当時の最大の敵はエルサレムを追われてこちらへ転進した「ドイツ騎士団」であった。まだキリスト教化していなかったリトアニアを標的に攻めていた。この丘を建設したゲディミナス大公自身もはじめは自然崇拝宗教者であった。下の写真から、この時代の自然崇拝神殿の跡を白く区別できるようにしてある場所が判別できるだろうか。

ゲディミナスは「ドイツ騎士団」と和睦するために洗礼を受けキリスト教者になったが、騎士団は攻めるのを止めはしなかった。騎士が身に着けていた鎧は当時のリトアニア人を驚かせたらしく、彼らを「ヴォーケートス」と呼んだ。「ヴォー」は「とても」、「ケートス」は「キェトゥス」=「固い」、の意味である。

**

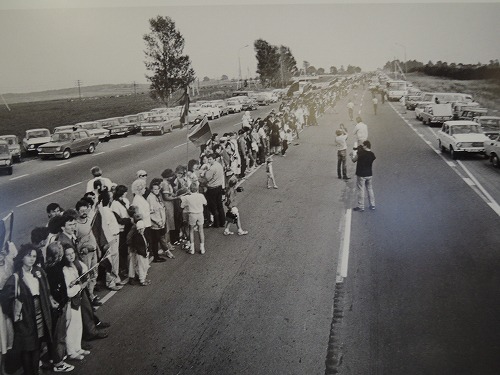

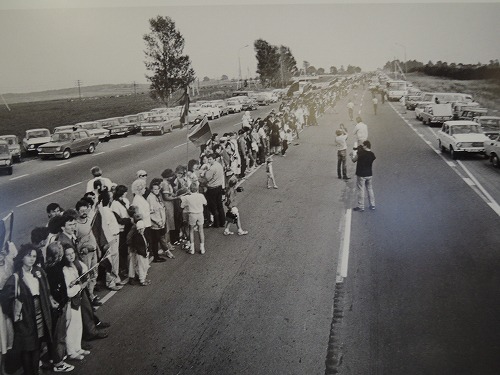

城塞の最上階に「人間の鎖」の展示があった。 当時のビデオも見せてくれる。

当時のビデオも見せてくれる。

1989年にバルト三国の独立を求めてリトアニアの首都ヴィリニュスからエストニアの首都タリンまで人々が手をつないで平和的な示威行動をした事件である。

8月23日は、五十年前に独ソ不可侵条約が結ばれ、その秘密条項によってバルト三国がソ連のものとされた日である。

五百キロにもおよぶ距離を百万とも二百万ともいわれる人々が繋いだ。これは確かにユネスコの「世界記憶遺産」に登録される価値がある出来事である。

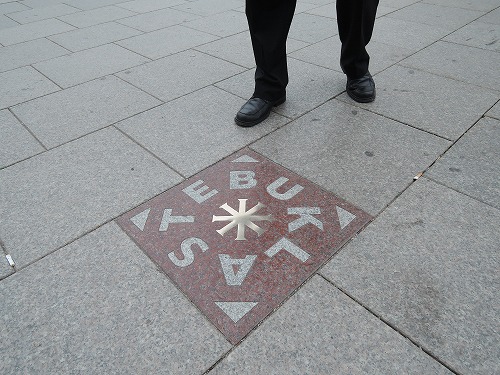

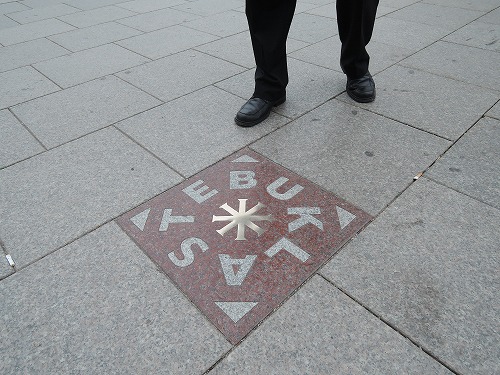

起点となったヴィリニュスの大聖堂前には、「STEBUKLAS」=リトアニア語で「奇跡」と記されたプレートがはめ込まれている。

このアイデアのもとになったと思われるのが、前年1988年にバルト海の環境を守ろうとアピールするために、バルト海を囲む「人間の鎖」企画だったと思われる。下記のHPの項目3にそのことが少し言及されている。

http://jp.mfa.lt/index.php?1431368471

***

この城塞訪問、眺めだけでない価値があった。下りは紅葉真っ盛りの中旧市街へ向かって歩いていこう。

十月に入り、観光客はぐっと少なくなっているが、ちょうど紅葉真っ盛り。

この丘は14世紀はじめに人工的に建設されたものだ。下から見上げた時よりもさほど大きく感じられない。かつてはもっとたくさん建物があったのだろうが、再建されているのは一部である。

となりにもう一つ、三つの十字架のある丘が見える。※フランチェスコ派修道士殉教の地

こちらは自然の丘で、城の展示によれば、この城塞以前に木造の塀にかこまれた古い街があった。発掘もされている。

丘へ登るのとは別に入場料がかかるが、塔内部へ登っていくと

かつてのこの場所のモデルがある。

より古い時代のものを見ると、現在のカテドラルと同じ場所にはもっと小さな教会がある。今は独立している鐘楼は古い城壁の一部であったことが分かる。

現在の教会に建て替えられた後

この丘をふくめてぐるりと水路で囲まれたヴィリニュスのより古い時代・14世紀の旧市街がここまでであった事がわかる。

当時の最大の敵はエルサレムを追われてこちらへ転進した「ドイツ騎士団」であった。まだキリスト教化していなかったリトアニアを標的に攻めていた。この丘を建設したゲディミナス大公自身もはじめは自然崇拝宗教者であった。下の写真から、この時代の自然崇拝神殿の跡を白く区別できるようにしてある場所が判別できるだろうか。

ゲディミナスは「ドイツ騎士団」と和睦するために洗礼を受けキリスト教者になったが、騎士団は攻めるのを止めはしなかった。騎士が身に着けていた鎧は当時のリトアニア人を驚かせたらしく、彼らを「ヴォーケートス」と呼んだ。「ヴォー」は「とても」、「ケートス」は「キェトゥス」=「固い」、の意味である。

**

城塞の最上階に「人間の鎖」の展示があった。

当時のビデオも見せてくれる。

当時のビデオも見せてくれる。1989年にバルト三国の独立を求めてリトアニアの首都ヴィリニュスからエストニアの首都タリンまで人々が手をつないで平和的な示威行動をした事件である。

8月23日は、五十年前に独ソ不可侵条約が結ばれ、その秘密条項によってバルト三国がソ連のものとされた日である。

五百キロにもおよぶ距離を百万とも二百万ともいわれる人々が繋いだ。これは確かにユネスコの「世界記憶遺産」に登録される価値がある出来事である。

起点となったヴィリニュスの大聖堂前には、「STEBUKLAS」=リトアニア語で「奇跡」と記されたプレートがはめ込まれている。

このアイデアのもとになったと思われるのが、前年1988年にバルト海の環境を守ろうとアピールするために、バルト海を囲む「人間の鎖」企画だったと思われる。下記のHPの項目3にそのことが少し言及されている。

http://jp.mfa.lt/index.php?1431368471

***

この城塞訪問、眺めだけでない価値があった。下りは紅葉真っ盛りの中旧市街へ向かって歩いていこう。

- シャルトル大聖堂驚異のライトアップと夜の地下聖堂訪問

-

エリア:

- ヨーロッパ>フランス>シャルトル

- テーマ:街中・建物・景色 世界遺産 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2013/09/01 12:46

- コメント(0)

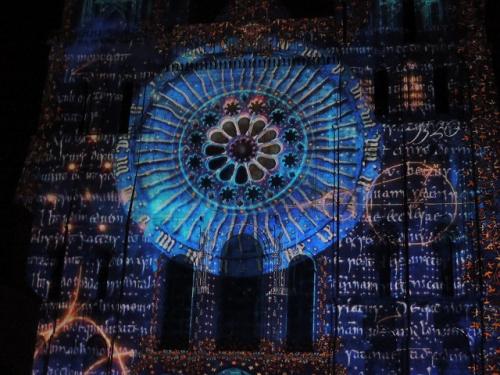

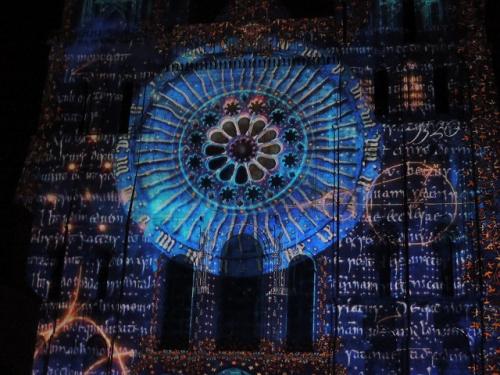

シャルトル大聖堂は夏の間、驚異のライトアップが行われている。今回の《手造の旅》はこれを見るためにシャルトル旧市街へ歩けるホテルに宿泊した。さらに現地の方から「地下聖堂キャンドル訪問」をアレンジしていただいた。

**

8月後半とはいえ21時半になってやっとライトアップがスタートする。今回はしかし、その時間に大聖堂の責任者の方と待ち合わせして、珍しい夜の地下聖堂へ案内していただくのである。

しばし地上の世界からさようなら

ひとりひとり長いろうそくを手渡され、火を移してゆく

「皆さんひとりひとりが、今日は中世の巡礼です。遠い道のりをこの聖堂のマリア様に会いにきたのだと思ってください」

彼はラテン語で聖歌を歌いながらゆっくりと奥へ進んでゆく、地下聖堂の天井は古いフレスコ画が描かれている

紀元1024年、10月。フルベール司教が「雪が降る前にこのフレスコが完成してほしいものだ」と手紙にかいていたそうだ。

地上がその後の火事で焼けてしまっても、この11世紀の地下聖堂はそのまま残った。

1194年の大火災では「聖母の衣(キリストを産んだ時に着ていたと言われる)も焼けてしまった…」と落胆していた民衆の前に、瓦礫の中から無傷の衣が出現した。この地下聖堂に避難していたのだ。

巡礼たちが祈った聖母子像が奥にあった

まるで観音様のようだ。

ヨーロッパのロマネスク後期の彫像というのは、時に日本の中世彫刻と不思議なほど似ている。

11世紀以前にあったノルマン人来襲の時の聖堂のなごりが、この井戸。異教徒のノルマン人は聖職者を殺して投げ込んだと言われている。

当時この井戸は古い聖堂の外側の壁に位置していた。

ファサードにある彫刻の本物がこちらに保管されている

オリジナルはこんなにもぼろぼろになっていたのか

大聖堂南西の角にある陽時計もオリジナルはここにあった

こちらは19世紀に描かれたとおぼしきもの

「明日朝、洗礼があるようで、その準備がされていますね」

シャルトルでは地下の聖堂で洗礼式が行われ、その後地上へ「産まれ出て」祝福されるのだそうだ。

階段を上がり、大聖堂の地上階へ出る

大音量でパイプオルガンが演奏されている。

暗闇の中で圧倒的な音圧が体を包む。生のパイプオルガンでなければこれだけの迫力は体感できない。

巨大な暗闇を埋め尽くす重低音…目の前にある小さな炎にすがって前にすすんでゆく、ほとんどめまいがしそう。

ここの床には巡礼の祈りの為に描かれた巨大な迷図が描かれている。フラッシュにその一部が映った。

約一時間ほどの大聖堂地下訪問、巨大な扉が開けられ、夜の空がとても明るく感じる

ファサードに面した広場ではすでにたくさんの人が集まって、壮大なライトアップを鑑賞していた。十五分でひとまわりする映像ショーである。

近くの広場でも週末の今日はJAZZバンドが演奏をしていた

**

8月後半とはいえ21時半になってやっとライトアップがスタートする。今回はしかし、その時間に大聖堂の責任者の方と待ち合わせして、珍しい夜の地下聖堂へ案内していただくのである。

しばし地上の世界からさようなら

ひとりひとり長いろうそくを手渡され、火を移してゆく

「皆さんひとりひとりが、今日は中世の巡礼です。遠い道のりをこの聖堂のマリア様に会いにきたのだと思ってください」

彼はラテン語で聖歌を歌いながらゆっくりと奥へ進んでゆく、地下聖堂の天井は古いフレスコ画が描かれている

紀元1024年、10月。フルベール司教が「雪が降る前にこのフレスコが完成してほしいものだ」と手紙にかいていたそうだ。

地上がその後の火事で焼けてしまっても、この11世紀の地下聖堂はそのまま残った。

1194年の大火災では「聖母の衣(キリストを産んだ時に着ていたと言われる)も焼けてしまった…」と落胆していた民衆の前に、瓦礫の中から無傷の衣が出現した。この地下聖堂に避難していたのだ。

巡礼たちが祈った聖母子像が奥にあった

まるで観音様のようだ。

ヨーロッパのロマネスク後期の彫像というのは、時に日本の中世彫刻と不思議なほど似ている。

11世紀以前にあったノルマン人来襲の時の聖堂のなごりが、この井戸。異教徒のノルマン人は聖職者を殺して投げ込んだと言われている。

当時この井戸は古い聖堂の外側の壁に位置していた。

ファサードにある彫刻の本物がこちらに保管されている

オリジナルはこんなにもぼろぼろになっていたのか

大聖堂南西の角にある陽時計もオリジナルはここにあった

こちらは19世紀に描かれたとおぼしきもの

「明日朝、洗礼があるようで、その準備がされていますね」

シャルトルでは地下の聖堂で洗礼式が行われ、その後地上へ「産まれ出て」祝福されるのだそうだ。

階段を上がり、大聖堂の地上階へ出る

大音量でパイプオルガンが演奏されている。

暗闇の中で圧倒的な音圧が体を包む。生のパイプオルガンでなければこれだけの迫力は体感できない。

巨大な暗闇を埋め尽くす重低音…目の前にある小さな炎にすがって前にすすんでゆく、ほとんどめまいがしそう。

ここの床には巡礼の祈りの為に描かれた巨大な迷図が描かれている。フラッシュにその一部が映った。

約一時間ほどの大聖堂地下訪問、巨大な扉が開けられ、夜の空がとても明るく感じる

ファサードに面した広場ではすでにたくさんの人が集まって、壮大なライトアップを鑑賞していた。十五分でひとまわりする映像ショーである。

近くの広場でも週末の今日はJAZZバンドが演奏をしていた

- ドロットニングホルム宮殿の中国パビリオン

-

エリア:

- ヨーロッパ>スウェーデン>ストックホルム

- テーマ:街中・建物・景色 世界遺産 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2013/08/19 03:54

- コメント(0)

ストックホルムから車で40分ほど、世界遺産ドロットニングホルム宮殿はツアーにもよく含まれている場所だ。

いつもは本宮の見学が主で庭は少し散策する程度の時間しかない。が、今日の様に晴れて時間のある朝、ガイドさんと相談して、庭の奥に隠れた中国パビリオンから見学をはじめる事にした。

駐車場を出ると木陰に平屋の建物群が見えた。

一角を囲むように建てられている

これらは1753年のスウェーデン王アドルフ・フレデリックが、プロイセンから来た王妃ルドヴィケ・ウルリーケの為に建てた。

当時アジア・中国世界はヨーロッパの宮廷にとってあこがれの異国であった。疑似東洋趣味の建物や部屋をつくって、そこに磁器を飾るなどしていたのである。

ストゥッコで中国人の顔までついている

オープンの時には五歳の息子・後のグスタフ三世が、中国服を着て母ルドヴィケに鍵を渡したのだそうだ。

庭の離れでは召使も入れずに静かな会食や密談が行われる。そのために階下からせり上がり式に出てくるテーブルになっている

横から後ろから見ると、おもしろい建てられ方をしているのが分かる

階下への階段は当時のままの雰囲気が感じられる。本宮の様にひっきりなしに観光客に踏み込まれることはなく、一日の限られた時間だけ開けられて、中でお茶を楽しめるそうな

ここを建てたフレデリック王とルドヴィケ妃のイニシャルも中国風にアレンジされて刻まれていた

本宮の方へ歩いていく途中、今度はテントが見えてきた

いや、近づいてみるとテントの様に見せてある普通の建物

これは1777年にこの宮殿の所有者になったグスタフ三世がトルコ風に建てさせた衛士のためのブリキのテント。付記された解説によると、グスタフ三世が1771年にフランス王ルイ15世を訪問し、カンピエーニュで見たオスマントルコからのテントに影響されているのだとか。

★迷路のような庭木を抜けていくと、遠くに本宮が見えてきた

いつも見ていたドロットニングホルム宮殿だけではなく、こういった18世紀の宮廷趣味がそのまま残されているのが世界遺産に指定された理由なのだ。自分が見ているものだけで、物の価値を判断するのは早計なのだと知らされる訪問になった。

いつもは本宮の見学が主で庭は少し散策する程度の時間しかない。が、今日の様に晴れて時間のある朝、ガイドさんと相談して、庭の奥に隠れた中国パビリオンから見学をはじめる事にした。

駐車場を出ると木陰に平屋の建物群が見えた。

一角を囲むように建てられている

これらは1753年のスウェーデン王アドルフ・フレデリックが、プロイセンから来た王妃ルドヴィケ・ウルリーケの為に建てた。

当時アジア・中国世界はヨーロッパの宮廷にとってあこがれの異国であった。疑似東洋趣味の建物や部屋をつくって、そこに磁器を飾るなどしていたのである。

ストゥッコで中国人の顔までついている

オープンの時には五歳の息子・後のグスタフ三世が、中国服を着て母ルドヴィケに鍵を渡したのだそうだ。

庭の離れでは召使も入れずに静かな会食や密談が行われる。そのために階下からせり上がり式に出てくるテーブルになっている

横から後ろから見ると、おもしろい建てられ方をしているのが分かる

階下への階段は当時のままの雰囲気が感じられる。本宮の様にひっきりなしに観光客に踏み込まれることはなく、一日の限られた時間だけ開けられて、中でお茶を楽しめるそうな

ここを建てたフレデリック王とルドヴィケ妃のイニシャルも中国風にアレンジされて刻まれていた

本宮の方へ歩いていく途中、今度はテントが見えてきた

いや、近づいてみるとテントの様に見せてある普通の建物

これは1777年にこの宮殿の所有者になったグスタフ三世がトルコ風に建てさせた衛士のためのブリキのテント。付記された解説によると、グスタフ三世が1771年にフランス王ルイ15世を訪問し、カンピエーニュで見たオスマントルコからのテントに影響されているのだとか。

★迷路のような庭木を抜けていくと、遠くに本宮が見えてきた

いつも見ていたドロットニングホルム宮殿だけではなく、こういった18世紀の宮廷趣味がそのまま残されているのが世界遺産に指定された理由なのだ。自分が見ているものだけで、物の価値を判断するのは早計なのだと知らされる訪問になった。

- コンスタンティヌス帝の円柱とその付近

-

エリア:

- 中近東>トルコ>イスタンブール

- テーマ:街中・建物・景色 世界遺産 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2012/09/25 23:49

- コメント(0)

イスタンブルに残るローマ時代(後の時代になってビザンチン時代と呼ばれた)の名残を歩いている。

ヒッポドローム近くの古代ゼロkmであったMILLIONからは、コンスタンティノポリスとローマを結ぶMESSE=中央、と呼ばれた街道がはじまっていた。

現代のディバンヨル通りを歩いていくと、古代と同じようにコンスタンティヌス帝の円柱が見えてくる。

この柱は東ローマ帝国の首都ととなった事を記念して西暦330年5月11日に建立された。赤い斑石の円柱を9個つなげ、高さは50m。頂上にアポロの姿をしたコンスタンティヌス大帝の像が乗せられていた。その周りはフォロ(公共広場)になっており、列柱が取り囲む回廊の中央に位置していた。下の復元図参照。

柱の下には以下の記念物が奉納されたとされる●キリストと共に処刑された良い方の泥棒の十字架(二人分と書かれた解説もあった)●キリストが行った「パンと魚の奇跡」において、使われていたバスケット●マグダラのマリアがキリストの足を拭くのに使ったナルドの香水を入れていた大理石の入れ物●トロイからもたらされたアテネ女神の像※この奉納物がある事で、時代がギリシャの神々への信仰からキリスト教への移行期にあることがわかる。

現在35mとなってしまったのは1106年の大嵐で頂上の像と上から3個の斑石が崩落したからである。

マヌエル1世コムネノス(位1143-1180)はそれを修復し、頂上に金の十字架を立てたとされる。この時に刻まれた文字の跡が現在でもみてとれる。

「信心深きマヌエルが、この傷ついた美しきものを元気にした」という意味だそうな。この時代はギリシャ語が世界共通後である。かつては文字も金属がはめられていたのだろう。それが取られた跡が穴になっている。

金の十字架と文字の金属を取り去ったのは1204年にやってきた第四次十字軍。同じキリスト教国を襲ったのである。※十字架はオスマントルコが取り去ったと説明されたものもあった。果たしてどちらでしょうか。

1779年周辺で火事が発生し、この柱も炎に晒された。「焼かれた柱」という別名をもらったのはこの時。たくさんのヒビが入ってしまった。これを修復して現在の台座に載せたのはオスマントルコ皇帝アブドゥルハミット1世。それまで地下2.5mになっていた柱の土台を引き上げた。

1955年からヒビを埋められ、1972年には留め金を新しくして、現在見る形になった。下の写真は1912年とされる。

**

建設当時はディオクレティアヌス帝の城壁を出たところに位置していたフォロとこの柱だが、コンスタンティヌス帝の城壁が築かれて、道はさらに西へのびてゆく。

ローマ時代、この道の両側には二階建てのストアが並び、人々は買い物を楽しみながらヒッポドロームからコンスタンティヌスのフォロまで屋根の下を歩けたとされている。

ふたたび前出の復元図を見ていただくと、延長された道の先に四角いもうひとつの広場があるのがわかる。これはテオドシウス帝のフォロであったが現在は16世紀のバヤズィット2世モスクがその場所にある。※冒頭の円柱を写した後ろに写っているドームがそれ

このモスクに入ると、明らかに古代からのものとわかる柱が様々に使われていた。

車の往来の激しくなった通りの端に、古代の円柱が無造作に転がされている。近年の発掘でディオクレティアヌスの広場の門と思われる遺跡が発見されたそうで、これもその時の一部かもしれない。

「あ、この涙のような模様は見たことがある」

そうだ、観光の定番箇所「地下宮殿」と呼ばれる古代の貯水槽の中にある一本だけ変わったデザインの柱と同じだ。

「涙の柱」などと呼ばれているが、実はこれは孔雀の羽根を表したデザイン。

この柱が使われていただろうテオドシウスのフォロは、「地下宮殿」貯水層が建設される以前の暴動で破壊されたとされているから、この石材があの地下貯水槽に使われている事に不思議はないのである。

ヒッポドローム近くの古代ゼロkmであったMILLIONからは、コンスタンティノポリスとローマを結ぶMESSE=中央、と呼ばれた街道がはじまっていた。

現代のディバンヨル通りを歩いていくと、古代と同じようにコンスタンティヌス帝の円柱が見えてくる。

この柱は東ローマ帝国の首都ととなった事を記念して西暦330年5月11日に建立された。赤い斑石の円柱を9個つなげ、高さは50m。頂上にアポロの姿をしたコンスタンティヌス大帝の像が乗せられていた。その周りはフォロ(公共広場)になっており、列柱が取り囲む回廊の中央に位置していた。下の復元図参照。

柱の下には以下の記念物が奉納されたとされる●キリストと共に処刑された良い方の泥棒の十字架(二人分と書かれた解説もあった)●キリストが行った「パンと魚の奇跡」において、使われていたバスケット●マグダラのマリアがキリストの足を拭くのに使ったナルドの香水を入れていた大理石の入れ物●トロイからもたらされたアテネ女神の像※この奉納物がある事で、時代がギリシャの神々への信仰からキリスト教への移行期にあることがわかる。

現在35mとなってしまったのは1106年の大嵐で頂上の像と上から3個の斑石が崩落したからである。

マヌエル1世コムネノス(位1143-1180)はそれを修復し、頂上に金の十字架を立てたとされる。この時に刻まれた文字の跡が現在でもみてとれる。

「信心深きマヌエルが、この傷ついた美しきものを元気にした」という意味だそうな。この時代はギリシャ語が世界共通後である。かつては文字も金属がはめられていたのだろう。それが取られた跡が穴になっている。

金の十字架と文字の金属を取り去ったのは1204年にやってきた第四次十字軍。同じキリスト教国を襲ったのである。※十字架はオスマントルコが取り去ったと説明されたものもあった。果たしてどちらでしょうか。

1779年周辺で火事が発生し、この柱も炎に晒された。「焼かれた柱」という別名をもらったのはこの時。たくさんのヒビが入ってしまった。これを修復して現在の台座に載せたのはオスマントルコ皇帝アブドゥルハミット1世。それまで地下2.5mになっていた柱の土台を引き上げた。

1955年からヒビを埋められ、1972年には留め金を新しくして、現在見る形になった。下の写真は1912年とされる。

**

建設当時はディオクレティアヌス帝の城壁を出たところに位置していたフォロとこの柱だが、コンスタンティヌス帝の城壁が築かれて、道はさらに西へのびてゆく。

ローマ時代、この道の両側には二階建てのストアが並び、人々は買い物を楽しみながらヒッポドロームからコンスタンティヌスのフォロまで屋根の下を歩けたとされている。

ふたたび前出の復元図を見ていただくと、延長された道の先に四角いもうひとつの広場があるのがわかる。これはテオドシウス帝のフォロであったが現在は16世紀のバヤズィット2世モスクがその場所にある。※冒頭の円柱を写した後ろに写っているドームがそれ

このモスクに入ると、明らかに古代からのものとわかる柱が様々に使われていた。

車の往来の激しくなった通りの端に、古代の円柱が無造作に転がされている。近年の発掘でディオクレティアヌスの広場の門と思われる遺跡が発見されたそうで、これもその時の一部かもしれない。

「あ、この涙のような模様は見たことがある」

そうだ、観光の定番箇所「地下宮殿」と呼ばれる古代の貯水槽の中にある一本だけ変わったデザインの柱と同じだ。

「涙の柱」などと呼ばれているが、実はこれは孔雀の羽根を表したデザイン。

この柱が使われていただろうテオドシウスのフォロは、「地下宮殿」貯水層が建設される以前の暴動で破壊されたとされているから、この石材があの地下貯水槽に使われている事に不思議はないのである。

- フィヨルドに住んだ人々

-

エリア:

- ヨーロッパ>ノルウェー

- テーマ:クルーズ 世界遺産 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2012/09/10 07:59

- コメント(0)

ノルウェーのフィヨルドについて、2003年頃にまとめたものを少し新しくして載せます。フィヨルドの美しい景観の中に貧しかった頃のノルウェーの人々の暮らしが見えてきます。

**

海から120キロも内陸の入り江。ソグネフィヨルドを行く船上からは、素晴らしい景色を見ることができる。

「わあ、こんなところに家がある!」

船上アナウンスがはいる「左手の崖の上には、スティーゲン農場が見えます。[スティーゲン]とは、[はしご]という意味ですが、実際にこの農場へ上がっていくためには、はしごが必要でした」

何故こんな不便な所にすき好んで住んでいるのだろう?農場?こんな所にそんな土地があるのだろうか?誰もがそう思う。「きっと、あんなところが好きで、ゆっくりくらしてるんだろうねぇ」という感想も聞えてきた。

いや、実はそんなお気楽な家ではない。これはノルウェー国民がたどってきた、苦難の歴史の置き土産なのだ。

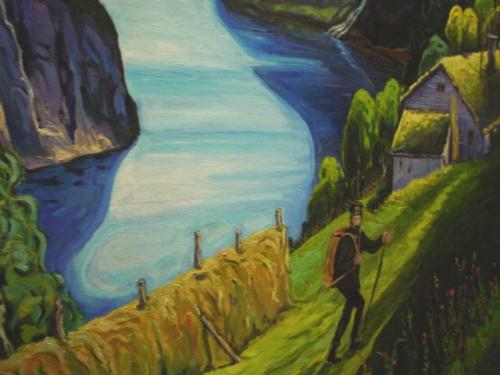

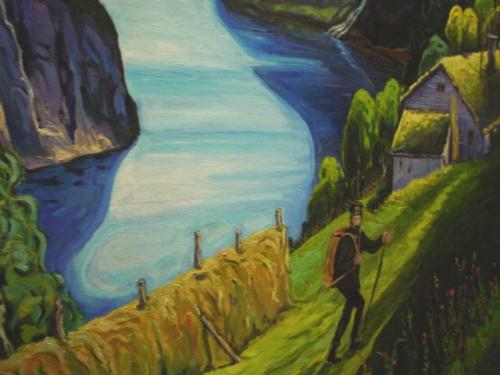

この写真で見ていただきたいのは美しい滝ではない。上方右手に小さく見える家である。ここにはかつて果樹園があった。りんごが取れた。山羊がいた。馬がいた。そしてそれを飼う人がすんでいたのだ。

今は廃屋になっているが、かつての姿を再現したのが下図。

昔、人口の増加を支えきれない零細なノルウェーの農業からは、たくさんの流民がうまれた。そういった人々の出て行った先は、多くはアメリカであった。

スエーデンからの独立前、1850年から1910年までの間に、ノルウェーからアメリカに移住した人の数は69万1821人と統計は語る。現在でも500万人しか人口のない国としては、驚異的な数の人々が祖国を離れたわけだ。

いや、アメリカに行ったのは、定期船の船賃を稼ぐ事が出来る比較的余裕がある農家である。そうでない人々は、いやでも国内で新たに生きる場を求めなくてはならない。

村を出て、工業化で都市生活者になれた人もいただろう。ノルウェーらしく船乗りになった者もあっただろう。

一方で、苦しくとも農業を続ける事を選んだ人もいた。山の多い寒冷なノルウェーで、新たに農業ができる場所を見つけるのは簡単な事ではない。

そこがフィヨルドの奥の崖の上でも、その人は生きるために自分自身の土地がを造り出さねばらななかったのだ。傾斜地にわずかな畑を作り、家畜を飼って、「住めば都」と感じただろうか?

下はゲイランゲルフィヨルドの家

このフィヨルドとベルゲンをつなぐポスト・シップは、なんと1790年に就航。はじめは司教や、数少ない文字の書ける農民の為に、手紙を運んでいた。19世紀末には常駐ではないが、郵便局が開設された。陸路は雪で閉ざされてしまうため、凍らないフィヨルドの郵便船というのは唯一の生命線だったのだ。だから、現在でもこの船には「POST SHIP」と書かれた旗がひるがえっている。

「はしご農場」の暮らしはもちろん楽ではない。子供は傾斜地を海まで転がり落ちてしまう危険があるので、いつも紐をつけて木につないでおいたという。

雪の重みで家が潰されてしまっても、すぐに助けに来てくれる人はいない。自分たちでなんとかしなくてはならない。※この写真は埋まってしまった友人を助けるために雪を掘っている、と説明してあった。

行政はこんなフィヨルドの奥には何もしてくれなかった。それなのに税金だけは徴収しようとする。徴税人がやってくると彼らは「はしご」を外して知らん顔をしたそうである。※下はその様子を再現した人形

こんな暮らしの中でも、いや、こんな暮らしだからこそ、教会には行った。こんな土地で住むからこそ、神に祈る気持ちは人一倍強かったのだろう。

せめて日曜日にはきれいな服で教会に行く。それは厳しい暮らしの中のささやかな喜びだっただろう。教会の近くには、Dalabudaと呼ばれる小屋があった。人々が作業着をを着替える為の場所である。 下はそのひとつを移築したもの。

***

1869年(明治2年)フィヨルドに始めての観光客がやってきた。各国の王室が自分の船でやってくるのである。ドイツ王カイザー・ヴィルヘルム2世、エジプトのプリンスやタイの王までがやってきた。1920年には112隻もの船が観光のためにやってくるようになっていた。

2002年「ノルウェー・フィヨルド博物館」がゲイランゲルのホテル・ユニオンすぐ近くにオープンした。写真引用した展示や移築した小屋はここにある。オープニングにはソニア皇后も出席された。

建築自体も一見に値する。建物のかたちはフィヨルドに向かってなげられた、一本の銛をイメージしている。

ゲイランゲルの地名[GEIR]とは槍の先をあらわす言葉だとか。

下の写真はその後ろの部分。

先端がこれ

前出のフィヨルドの歴史と生活を展示するコーナーと、下の写真のようなギャラリーから出来ている。外の美しい景色が見える、落ち着いた空間である。

8分間で美しいフィヨルドの映像を見られるシアターもある。

★★現在、ノルウェーは充分お金持ちになった。1969年に北海油田が発見され、世界第三位の石油輸出国である。中東の諸国と違い、その富をひとつの階級が独占するような事をせずに、国民の為に大事に管理をしている様に見える。高所得・高税率に高福祉。今のノルウェーは、フィヨルドの断崖を耕して生活するというようなスタイルが、根本的に受け入れられない世界になってしまった。高所得なノルウェー社会に生きる生活を、そんな零細農業では支えていけないのだ。 ガイランゲル・フィヨルドの崖の上にあるかつての農家は、1960年代には次々に放棄されて空家になっていった。今そこは、希な山岳観光客の訪れる場所になっている。

**

海から120キロも内陸の入り江。ソグネフィヨルドを行く船上からは、素晴らしい景色を見ることができる。

「わあ、こんなところに家がある!」

船上アナウンスがはいる「左手の崖の上には、スティーゲン農場が見えます。[スティーゲン]とは、[はしご]という意味ですが、実際にこの農場へ上がっていくためには、はしごが必要でした」

何故こんな不便な所にすき好んで住んでいるのだろう?農場?こんな所にそんな土地があるのだろうか?誰もがそう思う。「きっと、あんなところが好きで、ゆっくりくらしてるんだろうねぇ」という感想も聞えてきた。

いや、実はそんなお気楽な家ではない。これはノルウェー国民がたどってきた、苦難の歴史の置き土産なのだ。

この写真で見ていただきたいのは美しい滝ではない。上方右手に小さく見える家である。ここにはかつて果樹園があった。りんごが取れた。山羊がいた。馬がいた。そしてそれを飼う人がすんでいたのだ。

今は廃屋になっているが、かつての姿を再現したのが下図。

昔、人口の増加を支えきれない零細なノルウェーの農業からは、たくさんの流民がうまれた。そういった人々の出て行った先は、多くはアメリカであった。

スエーデンからの独立前、1850年から1910年までの間に、ノルウェーからアメリカに移住した人の数は69万1821人と統計は語る。現在でも500万人しか人口のない国としては、驚異的な数の人々が祖国を離れたわけだ。

いや、アメリカに行ったのは、定期船の船賃を稼ぐ事が出来る比較的余裕がある農家である。そうでない人々は、いやでも国内で新たに生きる場を求めなくてはならない。

村を出て、工業化で都市生活者になれた人もいただろう。ノルウェーらしく船乗りになった者もあっただろう。

一方で、苦しくとも農業を続ける事を選んだ人もいた。山の多い寒冷なノルウェーで、新たに農業ができる場所を見つけるのは簡単な事ではない。

そこがフィヨルドの奥の崖の上でも、その人は生きるために自分自身の土地がを造り出さねばらななかったのだ。傾斜地にわずかな畑を作り、家畜を飼って、「住めば都」と感じただろうか?

下はゲイランゲルフィヨルドの家

このフィヨルドとベルゲンをつなぐポスト・シップは、なんと1790年に就航。はじめは司教や、数少ない文字の書ける農民の為に、手紙を運んでいた。19世紀末には常駐ではないが、郵便局が開設された。陸路は雪で閉ざされてしまうため、凍らないフィヨルドの郵便船というのは唯一の生命線だったのだ。だから、現在でもこの船には「POST SHIP」と書かれた旗がひるがえっている。

「はしご農場」の暮らしはもちろん楽ではない。子供は傾斜地を海まで転がり落ちてしまう危険があるので、いつも紐をつけて木につないでおいたという。

雪の重みで家が潰されてしまっても、すぐに助けに来てくれる人はいない。自分たちでなんとかしなくてはならない。※この写真は埋まってしまった友人を助けるために雪を掘っている、と説明してあった。

行政はこんなフィヨルドの奥には何もしてくれなかった。それなのに税金だけは徴収しようとする。徴税人がやってくると彼らは「はしご」を外して知らん顔をしたそうである。※下はその様子を再現した人形

こんな暮らしの中でも、いや、こんな暮らしだからこそ、教会には行った。こんな土地で住むからこそ、神に祈る気持ちは人一倍強かったのだろう。

せめて日曜日にはきれいな服で教会に行く。それは厳しい暮らしの中のささやかな喜びだっただろう。教会の近くには、Dalabudaと呼ばれる小屋があった。人々が作業着をを着替える為の場所である。 下はそのひとつを移築したもの。

***

1869年(明治2年)フィヨルドに始めての観光客がやってきた。各国の王室が自分の船でやってくるのである。ドイツ王カイザー・ヴィルヘルム2世、エジプトのプリンスやタイの王までがやってきた。1920年には112隻もの船が観光のためにやってくるようになっていた。

2002年「ノルウェー・フィヨルド博物館」がゲイランゲルのホテル・ユニオンすぐ近くにオープンした。写真引用した展示や移築した小屋はここにある。オープニングにはソニア皇后も出席された。

建築自体も一見に値する。建物のかたちはフィヨルドに向かってなげられた、一本の銛をイメージしている。

ゲイランゲルの地名[GEIR]とは槍の先をあらわす言葉だとか。

下の写真はその後ろの部分。

先端がこれ

前出のフィヨルドの歴史と生活を展示するコーナーと、下の写真のようなギャラリーから出来ている。外の美しい景色が見える、落ち着いた空間である。

8分間で美しいフィヨルドの映像を見られるシアターもある。

★★現在、ノルウェーは充分お金持ちになった。1969年に北海油田が発見され、世界第三位の石油輸出国である。中東の諸国と違い、その富をひとつの階級が独占するような事をせずに、国民の為に大事に管理をしている様に見える。高所得・高税率に高福祉。今のノルウェーは、フィヨルドの断崖を耕して生活するというようなスタイルが、根本的に受け入れられない世界になってしまった。高所得なノルウェー社会に生きる生活を、そんな零細農業では支えていけないのだ。 ガイランゲル・フィヨルドの崖の上にあるかつての農家は、1960年代には次々に放棄されて空家になっていった。今そこは、希な山岳観光客の訪れる場所になっている。

6 - 10件目まで(24件中)