記事一覧

16 - 20件目まで(24件中)

- ランス大聖堂とサン・レミ聖堂

-

エリア:

- ヨーロッパ>フランス>ランス

- テーマ:観光地 世界遺産 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2011/05/11 01:22

- コメント(0)

フランス屈指のランス大聖堂。現在見られる三代目が着工されたのが1211年とされているので、今年はちょうどその八百周年にあたる年。

前回2007年に訪れた時にはまだ真っ黒だった聖堂が、今回はほぼ白く洗われていた。

正面左の扉の左側にあるランスの象徴「微笑みの天使」もこのようにきれいになり、羽にあった銃弾の跡もほぼきれいに修復されていた。

正面の彫刻の中には、実はもう一体の微笑む天使があるのだが、何故こちらの天使だけがランスの象徴のように言われるのか?

正面の彫刻の中には、実はもう一体の微笑む天使があるのだが、何故こちらの天使だけがランスの象徴のように言われるのか?

それは、爆撃の後、無残に首だけが落ちてしまっていたのを、丹念な修復の結果よみがえった事実に由来する。

★最初の聖堂は紀元5世紀のはじめに聖ニケーズが、ローマ浴場の跡を選んで造営した。現在の三分の一の長さもないバジリカ式のものだった。

浴場跡を利用したのは、その建物が堅牢だったので砦としても利用できると考えた為。

伝説は語る。紀元407年12月14日、異民族に包囲され住民が教会に逃げ込んだ。ニケーズは侵入しようとする敵を阻止しようとしたが、首を切られてしまう。ところが、ニケーズは切られた首を手に持ち、そのまま聖句をとなえながら首自身を祭壇へ捧げるという奇跡を起こした。

これを見た敵は恐れをなして退却し、街は救われた。その奇跡を記念した像やレリーフが各所に見られる。

★その約百年後、496年(別年号説あり)フランク族の王のひとりクロービスは、戦いに勝ったことに感謝。熱心なキリスト教者であった妻クロチルドの勧めもあり、三千人の部下と共にキリスト教に改宗。聖レミより洗礼をうけた。

聖レミ聖堂のファサード

下は聖レミ聖堂にある、クロービス洗礼の図である。

この時あまりに教会が人でいっぱいになり、王を聖別するための香油がなかなかレミ司教の手元に届かなかった。それを精霊の化身である鳩がくわえて運んでいくという奇跡が起きた。

これにより、フランス歴代の王はこの香油を使って聖別されてこそ戴冠できるとされていたのである。

聖レミ聖堂に安置されたレミの棺にはこの香油が入っており、歴代の王はそこから少し借用しては自分の聖別式に使う油と混ぜていたのだそうだ。フランス革命でこの墓も荒らされて紛失してしまったと思われていたが、戦後に「実は私が避難させていました」と名のる修道士があらわれ、現在はトー宮殿の方に保管されているそうである。

聖レミの眠る聖堂の起源は大聖堂よりも古く、10世紀ごろと想定されるロマネスク部分の厚い壁と、その後のゴシックらしいスタイルとがよく分かる。※聖レミ聖堂内部↓

ここも大聖堂同様、第一次大戦では屋根が落ちて悲惨な状態であった。

**

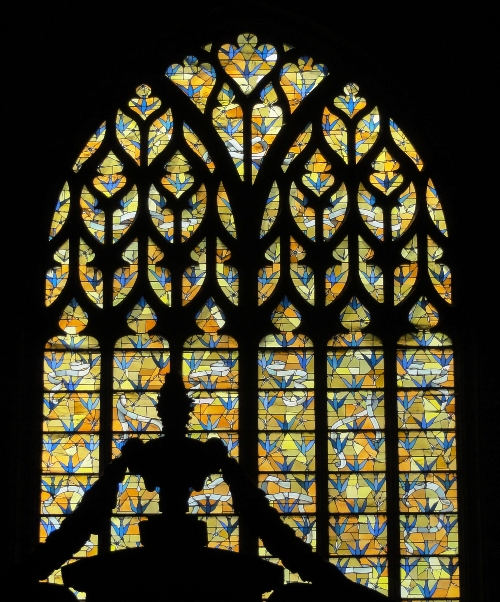

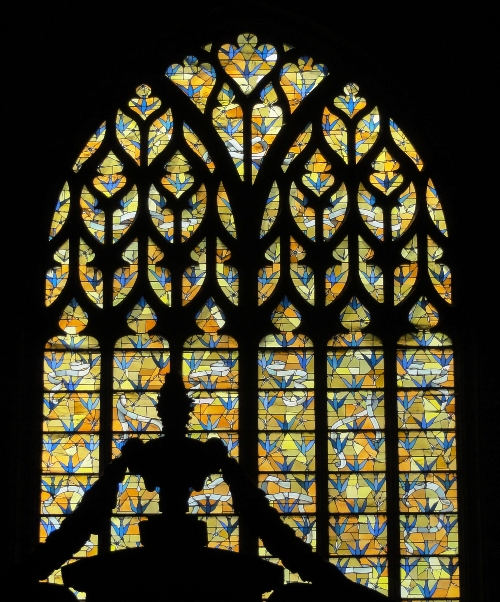

一方、大聖堂内のステンドグラスは必見である。

特に有名なのはシャガールのデザインしたこの作品。 しかし、ステンドグラス自体を制作する事は画家であるシャガールには出来るはずもない。そこには17世紀から続くステンドグラスの職人一族が手を貸している。

しかし、ステンドグラス自体を制作する事は画家であるシャガールには出来るはずもない。そこには17世紀から続くステンドグラスの職人一族が手を貸している。

1974年に設置されたシャガールのステンドグラスを制作したのはシャルル・マルクという職人だった。

クロービス王の戴冠式

シャルル七世の戴冠、ジャンヌ・ダルクが右に立つ。

このステンドグラスのあった場所にはもともと別の古いステンドグラスがあったのだが、わざわざ移動させて、シャガールの作品を入れ込んだ。

制作職人シャルル・マルクの義理の父、ジャック・シモンは1640年から続くステンドグラス一族の10代目である。彼が1954年に制作したシャンパン製造のステンドグラスがすぐ近くにある。

いろいろな畑からとれたワインをブレンドして、シャンパンの元になるものをつくってゆくドン・ペリニョン※下写真の上半分 ワインに出来る澱を集める為の「動瓶」を手でやる僧侶。※現在では機械で自動でできるのだそうだ。※上写真の下半分

ワインに出来る澱を集める為の「動瓶」を手でやる僧侶。※現在では機械で自動でできるのだそうだ。※上写真の下半分

加える糖分はかつてカリブ海からのサトウキビから採られていた。※ナポレオン以降砂糖大根(ビーツ)を使う方法が発明された。※下写真の上右

コルクによって栓をするという方法も新たに考案された。※下写真の上左がコルクの木をはいでいる図 泡の圧力に負けない厚い丈夫な瓶を使用することで、シャンパン製造の技術が発展していった。※上写真の下半分

泡の圧力に負けない厚い丈夫な瓶を使用することで、シャンパン製造の技術が発展していった。※上写真の下半分

聖レミ聖堂には娘のブリジットが制作したモダンな美しいステンドグラスがある。

そして、ランス大聖堂で最も新しいステンドグラスが2011年の八百周年を記念して除幕を待っていた。全体が見られなくて残念、次回には見られるだろう。このデザインはドイツ人のアーチストの手になるもをつかい、フランスの職人ブノワ・マルク(シャルル・マルクの息子で第12代)が制作。ドイツとフランスの融和を現すための作品である。

ドイツとの国境に近いランスは、20世紀に何度も戦火に巻き込まれてきた土地でもある。

**

大聖堂内その他

★1901年制作の静かなジャンヌダルクの立像が目に留まった

★ラ・サールの像

1651年ランス生まれ。

上流階級に対するラテン語教育を「教育」と読んでいた時代に、一般にむけてフランス語での教育をはじめた。27歳で初めてのミサをこの場所で行ったのを記念して、後年この像が設置された。

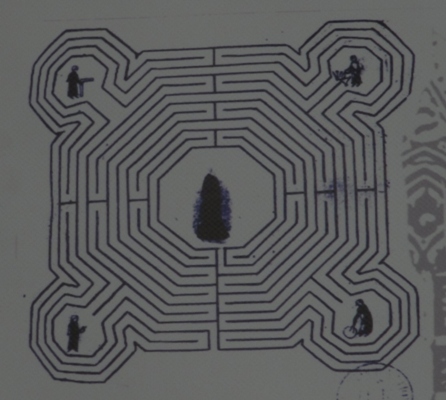

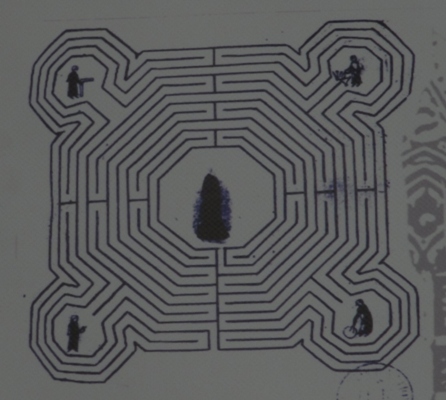

★中世時代の大聖堂には床に巨大な迷路が描かれていたことが分かっている。真実に至る迷路をあらわす。 フランスの歴史文化財を現す標識マークにこの迷図マークが使われている。

フランスの歴史文化財を現す標識マークにこの迷図マークが使われている。

前回2007年に訪れた時にはまだ真っ黒だった聖堂が、今回はほぼ白く洗われていた。

正面左の扉の左側にあるランスの象徴「微笑みの天使」もこのようにきれいになり、羽にあった銃弾の跡もほぼきれいに修復されていた。

正面の彫刻の中には、実はもう一体の微笑む天使があるのだが、何故こちらの天使だけがランスの象徴のように言われるのか?

正面の彫刻の中には、実はもう一体の微笑む天使があるのだが、何故こちらの天使だけがランスの象徴のように言われるのか?それは、爆撃の後、無残に首だけが落ちてしまっていたのを、丹念な修復の結果よみがえった事実に由来する。

★最初の聖堂は紀元5世紀のはじめに聖ニケーズが、ローマ浴場の跡を選んで造営した。現在の三分の一の長さもないバジリカ式のものだった。

浴場跡を利用したのは、その建物が堅牢だったので砦としても利用できると考えた為。

伝説は語る。紀元407年12月14日、異民族に包囲され住民が教会に逃げ込んだ。ニケーズは侵入しようとする敵を阻止しようとしたが、首を切られてしまう。ところが、ニケーズは切られた首を手に持ち、そのまま聖句をとなえながら首自身を祭壇へ捧げるという奇跡を起こした。

これを見た敵は恐れをなして退却し、街は救われた。その奇跡を記念した像やレリーフが各所に見られる。

★その約百年後、496年(別年号説あり)フランク族の王のひとりクロービスは、戦いに勝ったことに感謝。熱心なキリスト教者であった妻クロチルドの勧めもあり、三千人の部下と共にキリスト教に改宗。聖レミより洗礼をうけた。

聖レミ聖堂のファサード

下は聖レミ聖堂にある、クロービス洗礼の図である。

この時あまりに教会が人でいっぱいになり、王を聖別するための香油がなかなかレミ司教の手元に届かなかった。それを精霊の化身である鳩がくわえて運んでいくという奇跡が起きた。

これにより、フランス歴代の王はこの香油を使って聖別されてこそ戴冠できるとされていたのである。

聖レミ聖堂に安置されたレミの棺にはこの香油が入っており、歴代の王はそこから少し借用しては自分の聖別式に使う油と混ぜていたのだそうだ。フランス革命でこの墓も荒らされて紛失してしまったと思われていたが、戦後に「実は私が避難させていました」と名のる修道士があらわれ、現在はトー宮殿の方に保管されているそうである。

聖レミの眠る聖堂の起源は大聖堂よりも古く、10世紀ごろと想定されるロマネスク部分の厚い壁と、その後のゴシックらしいスタイルとがよく分かる。※聖レミ聖堂内部↓

ここも大聖堂同様、第一次大戦では屋根が落ちて悲惨な状態であった。

**

一方、大聖堂内のステンドグラスは必見である。

特に有名なのはシャガールのデザインしたこの作品。

しかし、ステンドグラス自体を制作する事は画家であるシャガールには出来るはずもない。そこには17世紀から続くステンドグラスの職人一族が手を貸している。

しかし、ステンドグラス自体を制作する事は画家であるシャガールには出来るはずもない。そこには17世紀から続くステンドグラスの職人一族が手を貸している。1974年に設置されたシャガールのステンドグラスを制作したのはシャルル・マルクという職人だった。

クロービス王の戴冠式

シャルル七世の戴冠、ジャンヌ・ダルクが右に立つ。

このステンドグラスのあった場所にはもともと別の古いステンドグラスがあったのだが、わざわざ移動させて、シャガールの作品を入れ込んだ。

制作職人シャルル・マルクの義理の父、ジャック・シモンは1640年から続くステンドグラス一族の10代目である。彼が1954年に制作したシャンパン製造のステンドグラスがすぐ近くにある。

いろいろな畑からとれたワインをブレンドして、シャンパンの元になるものをつくってゆくドン・ペリニョン※下写真の上半分

ワインに出来る澱を集める為の「動瓶」を手でやる僧侶。※現在では機械で自動でできるのだそうだ。※上写真の下半分

ワインに出来る澱を集める為の「動瓶」を手でやる僧侶。※現在では機械で自動でできるのだそうだ。※上写真の下半分加える糖分はかつてカリブ海からのサトウキビから採られていた。※ナポレオン以降砂糖大根(ビーツ)を使う方法が発明された。※下写真の上右

コルクによって栓をするという方法も新たに考案された。※下写真の上左がコルクの木をはいでいる図

泡の圧力に負けない厚い丈夫な瓶を使用することで、シャンパン製造の技術が発展していった。※上写真の下半分

泡の圧力に負けない厚い丈夫な瓶を使用することで、シャンパン製造の技術が発展していった。※上写真の下半分聖レミ聖堂には娘のブリジットが制作したモダンな美しいステンドグラスがある。

そして、ランス大聖堂で最も新しいステンドグラスが2011年の八百周年を記念して除幕を待っていた。全体が見られなくて残念、次回には見られるだろう。このデザインはドイツ人のアーチストの手になるもをつかい、フランスの職人ブノワ・マルク(シャルル・マルクの息子で第12代)が制作。ドイツとフランスの融和を現すための作品である。

ドイツとの国境に近いランスは、20世紀に何度も戦火に巻き込まれてきた土地でもある。

**

大聖堂内その他

★1901年制作の静かなジャンヌダルクの立像が目に留まった

★ラ・サールの像

1651年ランス生まれ。

上流階級に対するラテン語教育を「教育」と読んでいた時代に、一般にむけてフランス語での教育をはじめた。27歳で初めてのミサをこの場所で行ったのを記念して、後年この像が設置された。

★中世時代の大聖堂には床に巨大な迷路が描かれていたことが分かっている。真実に至る迷路をあらわす。

フランスの歴史文化財を現す標識マークにこの迷図マークが使われている。

フランスの歴史文化財を現す標識マークにこの迷図マークが使われている。

- ランス大聖堂建立八百年〜驚異のライトアップ

-

エリア:

- ヨーロッパ>フランス>ランス

- テーマ:街中・建物・景色 世界遺産 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2011/05/05 15:26

- コメント(3)

歴代フランス王が聖別式を行ってきたランス大聖堂は2011年建立八百周年を迎える。これにあわせて行われるライトアップは、いつもの年にもまして驚異的な演出となっていた。5月6日の式典三日前の予行演習に出会ったのは幸運だった。

下は普通のライトアップ

これが突然青に

カラフルに

次々に色が変化してゆく

大聖堂内部が映し出されたり

あの有名な「微笑みの天使」が夜空に浮かび上がる

この天使も、もともとは全面的に色が塗られていた。それをライトアップで再現しているのがこれ。

中央の「聖母戴冠」の図も、もとはこの様に極彩色だったとは、こうして見せられてはじめてイメージする事ができる。

中央の「聖母戴冠」の図も、もとはこの様に極彩色だったとは、こうして見せられてはじめてイメージする事ができる。

モノクロの画面も美しい。

モノクロの画面も美しい。

モノクロの別バージョン

モノクロの別バージョン

大聖堂を建設していている人影が全面にうごめいている。

下は普通のライトアップ

これが突然青に

カラフルに

次々に色が変化してゆく

大聖堂内部が映し出されたり

あの有名な「微笑みの天使」が夜空に浮かび上がる

この天使も、もともとは全面的に色が塗られていた。それをライトアップで再現しているのがこれ。

中央の「聖母戴冠」の図も、もとはこの様に極彩色だったとは、こうして見せられてはじめてイメージする事ができる。

中央の「聖母戴冠」の図も、もとはこの様に極彩色だったとは、こうして見せられてはじめてイメージする事ができる。 モノクロの画面も美しい。

モノクロの画面も美しい。 モノクロの別バージョン

モノクロの別バージョン

大聖堂を建設していている人影が全面にうごめいている。

- パタンに八つの不思議が起こる時

-

エリア:

- アジア>ネパール

- テーマ:街中・建物・景色 世界遺産 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2010/12/10 10:26

- コメント(0)

カトマンズ盆地の美しい世界遺産都市のひとつパタン。その王宮には今でも伝説が生きている。

17世紀はじめの王がいつ帰ってきてもよいように、ベッドメイクが毎日行われているのだとか。右側の建物がその王宮。そこへ向かって建てられた石の柱がみつかるだろうか。

柱の上には合掌する17世紀の王の姿がある。

シッディ・ナラシンハ・マッラ王(在位1618〜1661年)

日本なら徳川家光の治世の頃、この王は信仰厚い良き王としてパタンを統治していた。カトマンズとは別の王朝としてこの王宮を建築スタートした。

黄金で飾られた窓から顔をだされていたそうな。

王宮に面して建築したクリシュナ・マンディール寺院は創建当時21の黄金の針が立っていたとか、今でも精緻な石の彫刻が見られる。

貧しき人人の為には当時で二千四百人を収容できる住宅を建設。母の為には今もパタン動物園の中にある池と邸宅を。

国民の信望を集めていた王はしかし、四十年以上の治世の後、自ら巡礼へ旅立つ決心をした。

彼がいつ戻っていいように、王宮では毎日ベッドメイクが続けられる、王朝がかわり、2008年には王制自体が廃止された今日に至っても…。

王は言い置いていた、パタンに八つの不思議が起こるときが来るだろう・・・

それは

?王の坐像の後ろにとまっている鳥がさえずる

?王の合掌した手が開き、そこに鳥が巣をつくる

?石の象が歩き出す

?こま犬が鳴く

?あずまやの軒下から黄金が降ってくる

?ヒティ(共用井戸)からミルクが出る

?(今は失われた)石の鉄砲が火を噴く

?ガルーダが金の卵を産む

そうして、私は自分が死んだ事を皆に知らせるだろう。

17世紀はじめの王がいつ帰ってきてもよいように、ベッドメイクが毎日行われているのだとか。右側の建物がその王宮。そこへ向かって建てられた石の柱がみつかるだろうか。

柱の上には合掌する17世紀の王の姿がある。

シッディ・ナラシンハ・マッラ王(在位1618〜1661年)

日本なら徳川家光の治世の頃、この王は信仰厚い良き王としてパタンを統治していた。カトマンズとは別の王朝としてこの王宮を建築スタートした。

黄金で飾られた窓から顔をだされていたそうな。

王宮に面して建築したクリシュナ・マンディール寺院は創建当時21の黄金の針が立っていたとか、今でも精緻な石の彫刻が見られる。

貧しき人人の為には当時で二千四百人を収容できる住宅を建設。母の為には今もパタン動物園の中にある池と邸宅を。

国民の信望を集めていた王はしかし、四十年以上の治世の後、自ら巡礼へ旅立つ決心をした。

彼がいつ戻っていいように、王宮では毎日ベッドメイクが続けられる、王朝がかわり、2008年には王制自体が廃止された今日に至っても…。

王は言い置いていた、パタンに八つの不思議が起こるときが来るだろう・・・

それは

?王の坐像の後ろにとまっている鳥がさえずる

?王の合掌した手が開き、そこに鳥が巣をつくる

?石の象が歩き出す

?こま犬が鳴く

?あずまやの軒下から黄金が降ってくる

?ヒティ(共用井戸)からミルクが出る

?(今は失われた)石の鉄砲が火を噴く

?ガルーダが金の卵を産む

そうして、私は自分が死んだ事を皆に知らせるだろう。

- ガウディのバッリョ邸

-

エリア:

- ヨーロッパ>スペイン>バルセロナ

- テーマ:街中・建物・景色 世界遺産 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2010/11/13 21:34

- コメント(0)

入場料ユーロ17.80は安くない。しかし、その価値を充分に感じさせてくれるバッリョ邸(日本の解説書の多くはバトリョ邸となっているが、現地の発音により近く表記いたします)。

入り口から二階への階段からすでに幻想的。

暖炉はまるできのこの様。

この建物が面するグラシア大通りは1877年ごろには建物が出来ていた。

バッリョ家は1900年に所有する事になり、1904年になってガウディに増改築を注文した。「はじめからガウディの設計になるものに比べて彼の個性が現れていないのでは?」いえいえ、むしろ人の器を使ったほうが個性が生きているように思われる。

この十字架と煙突の林立する空間は、ガウディの付け加えた五階部分の上にあたる。周辺の建物からアタマひとつ飛び出し、確実に違法建築なのだが、市に顔のきくバッリョ家が認可を出させたそうな。

お客が集まり人々が集う二階のサロン。道行く人々を眺め、また屋内の人も外から見られるショーケースである。

天井のこの渦巻きは巨大な目の様。

もう一階上の家族用居間の天井。

最上階は使用人たちが洗濯を干す為の乾燥室なのだが、ここにも圧倒的なガウディ的空間を見ることができる。

★光の井戸

地上階まで自然光を建物内に導く空間が貫かれている。

一見上部から下まで同じ色のタイルで装飾されているように感じさせるが、実は違う、近寄って見よう。

グラデーションのように見えるだろう。もっと近づいて見る。

上部の青色が濃く、下に行くほど白が多く使われているのがわかる。

これは、上部の方が自然光の白さを多く反射させて見えるのでより濃い色にしてあるという事。このグラデーションがあってはじめて、下から見上げた時に均質な青色が見上げられる※邸内の日本語音声ガイドによる。

その結果、なんだか水の中にいるような気分だということで、エレベーターのガラスもこんな水中の雰囲気になっているのだった。

日本語音声ガイドも充実していて、€17.80は見終わった後なら充分価値を感じさせてくれる場所であった。充分見学の時間を取れる時に訪問いたしましょう。

入り口から二階への階段からすでに幻想的。

暖炉はまるできのこの様。

この建物が面するグラシア大通りは1877年ごろには建物が出来ていた。

バッリョ家は1900年に所有する事になり、1904年になってガウディに増改築を注文した。「はじめからガウディの設計になるものに比べて彼の個性が現れていないのでは?」いえいえ、むしろ人の器を使ったほうが個性が生きているように思われる。

この十字架と煙突の林立する空間は、ガウディの付け加えた五階部分の上にあたる。周辺の建物からアタマひとつ飛び出し、確実に違法建築なのだが、市に顔のきくバッリョ家が認可を出させたそうな。

お客が集まり人々が集う二階のサロン。道行く人々を眺め、また屋内の人も外から見られるショーケースである。

天井のこの渦巻きは巨大な目の様。

もう一階上の家族用居間の天井。

最上階は使用人たちが洗濯を干す為の乾燥室なのだが、ここにも圧倒的なガウディ的空間を見ることができる。

★光の井戸

地上階まで自然光を建物内に導く空間が貫かれている。

一見上部から下まで同じ色のタイルで装飾されているように感じさせるが、実は違う、近寄って見よう。

グラデーションのように見えるだろう。もっと近づいて見る。

上部の青色が濃く、下に行くほど白が多く使われているのがわかる。

これは、上部の方が自然光の白さを多く反射させて見えるのでより濃い色にしてあるという事。このグラデーションがあってはじめて、下から見上げた時に均質な青色が見上げられる※邸内の日本語音声ガイドによる。

その結果、なんだか水の中にいるような気分だということで、エレベーターのガラスもこんな水中の雰囲気になっているのだった。

日本語音声ガイドも充実していて、€17.80は見終わった後なら充分価値を感じさせてくれる場所であった。充分見学の時間を取れる時に訪問いたしましょう。

- トレド大聖堂の天井に開けられた穴

-

エリア:

- ヨーロッパ>スペイン>トレド

- テーマ:街中・建物・景色 世界遺産 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2010/11/12 03:04

- コメント(0)

スペインの教会中第一の地位を占めるトレド大聖堂。その天井には、建設後二百年を経て開けられたひとつの美しい穴がある。

大聖堂の屋根が完成したのは1493年とされている。まさにコロンブスの新大陸到達の翌年の事。この穴は1721年から32年の十年をかけて開けられた。

一度出来上がった大聖堂の屋根に穴を開けるのは非常に危険な事。ゴシックアーチのバランスを破壊すれば、屋根が落ちてきかねないのだ。そんな危険を侵してまでなぜこの穴を開けたのか?

真っ暗な教会中央の祭壇。心臓部にあるサンティッシモ・サクラメント礼拝堂に外部からの光を直接取り込みたいという我がままな希望。

ミサを行う時、「そこにあたかも神の様な光が射し込むのは感動的ではないか」とディエゴ・アストルガ大司教は思ったのだろう。

この難しい工事は、バジャドリド大学のファサードを装飾して評価を上げたナルシソ・トメという31歳の建築家に発注された。

バロック・ロココの派手な装飾だけでなく、建築的に難しい工事は十年の歳月をかけて完成。この作品「エル・トランスパレンテ」は、後世の我々にナルシソ・トメの代表作として記憶される事になったのである。

天井から落ちてきた光はこの複雑な装飾を通過して裏側の礼拝堂に届いているそうな。(我々は入る事ができませぬ)

彼以前にあったゴシック・ルネサンス風の壁に、バロックの「エル・トランスパルテ」が喰い込む如く接合されている。

我がままな、しかしなかなか効果的な大聖堂改造を注文した大司教ディエゴ・アストルガは、この「エル・トランスパルテ」のすぐ足元に葬られている。

大聖堂の屋根が完成したのは1493年とされている。まさにコロンブスの新大陸到達の翌年の事。この穴は1721年から32年の十年をかけて開けられた。

一度出来上がった大聖堂の屋根に穴を開けるのは非常に危険な事。ゴシックアーチのバランスを破壊すれば、屋根が落ちてきかねないのだ。そんな危険を侵してまでなぜこの穴を開けたのか?

真っ暗な教会中央の祭壇。心臓部にあるサンティッシモ・サクラメント礼拝堂に外部からの光を直接取り込みたいという我がままな希望。

ミサを行う時、「そこにあたかも神の様な光が射し込むのは感動的ではないか」とディエゴ・アストルガ大司教は思ったのだろう。

この難しい工事は、バジャドリド大学のファサードを装飾して評価を上げたナルシソ・トメという31歳の建築家に発注された。

バロック・ロココの派手な装飾だけでなく、建築的に難しい工事は十年の歳月をかけて完成。この作品「エル・トランスパレンテ」は、後世の我々にナルシソ・トメの代表作として記憶される事になったのである。

天井から落ちてきた光はこの複雑な装飾を通過して裏側の礼拝堂に届いているそうな。(我々は入る事ができませぬ)

彼以前にあったゴシック・ルネサンス風の壁に、バロックの「エル・トランスパルテ」が喰い込む如く接合されている。

我がままな、しかしなかなか効果的な大聖堂改造を注文した大司教ディエゴ・アストルガは、この「エル・トランスパルテ」のすぐ足元に葬られている。

16 - 20件目まで(24件中)