記事一覧

11 - 15件目まで(24件中)

- モン・サン・ミッシェルへのシャトルバス

-

エリア:

- ヨーロッパ>フランス

- テーマ:鉄道・乗り物 世界遺産

- 投稿日:2012/08/17 22:57

- コメント(0)

2012年春、モン・サン・ミッシェルを元の島に戻すための工事が本格的に始まった。それに伴い、一般のバスで傍まで行くことが禁止され、対岸からシャトルバスを利用する事になっている。

8月10日変更以来はじめて実際に行ってきた。

乗り場は対岸すぐのルレ・モン・サン・ミッシェルの前。このエリア(対岸のホテルの集まった一角へ入るゲート内)まで入らないで一般的なパーキングからシャトルバス乗り場までは少し歩かなくてはならない。

朝8時から夜中の1時まで運行している、と書かれている。

問題はどのぐらい頻繁に来るのか、ということだが、8月10日バカンス最盛期、大混雑ではあったがわりにすんなりと乗ることができた。一台に最大95人まで乗ることができるそうである。この写真は帰路の乗車行列。

バスの内部はわりあい広いと感じる。ぎゅうぎゅうになる前に係員が乗車制限をしてくれていた。

修道院のテラスから見晴らすと、これまで駐車場だったばしょががらんと白く空いているのがわかる。

さらに拡大すると、これまでのバス道の左から弧を描いて建設中の橋が見つかっただろうか。

現在のバス道から見ると、こんな橋が建築中だ。

この橋が完成したら、シャトルバスはその上を走り、現在の盛土の道は壊される予定だ。すると、クエノン川の水流が再びMSMを島にしてくれると期待されている。公式には2014年完成。予定通りいくことを祈りましょう。

完成予定図は下記より

http://jp.maison-de-la-france.com/bd_doc/802_201108234453.pdf

8月10日変更以来はじめて実際に行ってきた。

乗り場は対岸すぐのルレ・モン・サン・ミッシェルの前。このエリア(対岸のホテルの集まった一角へ入るゲート内)まで入らないで一般的なパーキングからシャトルバス乗り場までは少し歩かなくてはならない。

朝8時から夜中の1時まで運行している、と書かれている。

問題はどのぐらい頻繁に来るのか、ということだが、8月10日バカンス最盛期、大混雑ではあったがわりにすんなりと乗ることができた。一台に最大95人まで乗ることができるそうである。この写真は帰路の乗車行列。

バスの内部はわりあい広いと感じる。ぎゅうぎゅうになる前に係員が乗車制限をしてくれていた。

修道院のテラスから見晴らすと、これまで駐車場だったばしょががらんと白く空いているのがわかる。

さらに拡大すると、これまでのバス道の左から弧を描いて建設中の橋が見つかっただろうか。

現在のバス道から見ると、こんな橋が建築中だ。

この橋が完成したら、シャトルバスはその上を走り、現在の盛土の道は壊される予定だ。すると、クエノン川の水流が再びMSMを島にしてくれると期待されている。公式には2014年完成。予定通りいくことを祈りましょう。

完成予定図は下記より

http://jp.maison-de-la-france.com/bd_doc/802_201108234453.pdf

イタリアの中にある小さな独立国サン・マリノは面積61平方キロメートル(マンハッタン島と同じぐらい、小豆島の半分)世界で五番目に小さい国だ。

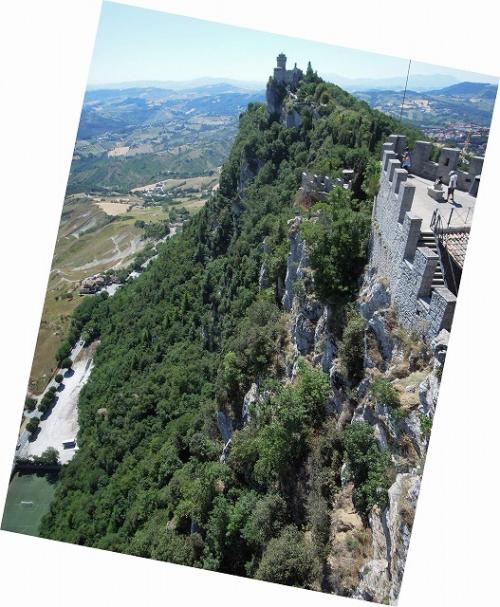

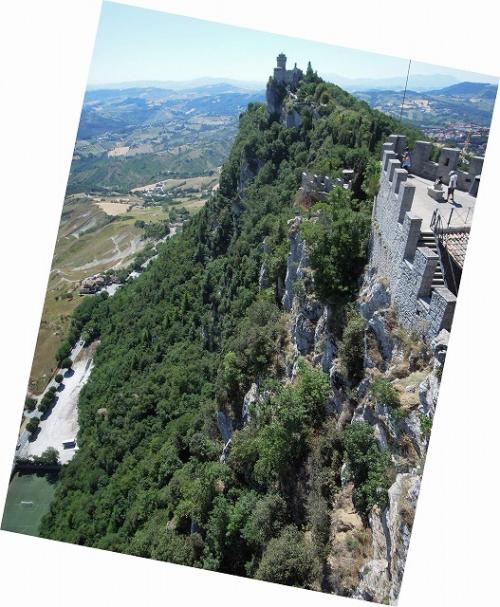

ここが独立国として生き延びてきたのは、ティターノ山を砦としていたからに違いない。近づくにつれてその山の三つの頂きに城塞があるのが見えてきた。

これらの城塞はすでに1300年代にあったことが記録されている。1500年頃の絵の中にその名も聖人マリノが街を抱いている。

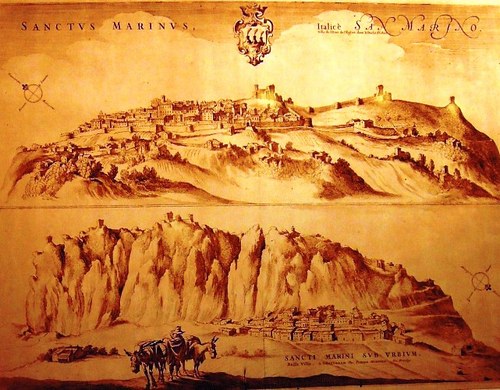

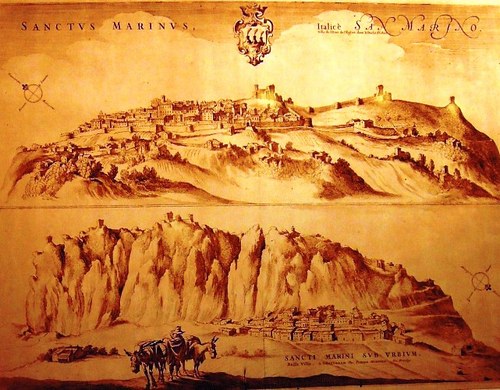

下は1663年にアムステルダムで発行された本に載せられたサン・マリノ。上下で崖側と街側が描かれている。

※これらの図はグァイタ塔の展示より

※これらの図はグァイタ塔の展示より

国の正式紋章もこれ。この写真は旧市街の切手とコインの博物館・お店のウィンドウより。

もうすぐ国への入口。三つの砦が大きくみえてきた。一番右手グアイタ塔の下に旧市街がある。

国境はこの簡単な歩道橋のような橋だけ。そこにイタリア語で「古き自由の地へようこそ」と書かれてある。

じぐざぐの道をのぼっていくとアドリア海が見えてきた。ここは海からたった20キロしか離れていない。

バスの駐車場は旧市街城壁のすぐ外、13世紀ごろからあるフランチェスコ門を入ると急な小道が交差する旧市街だ。

すぐについたティターノ広場には無料の歴史博物館。リベルタ(自由)広場はすぐそこ。

この宮殿が市長舎であり国の政庁舎でもある。

★サン・マリノは人口3万人。60人の代議員が一院制の国会を形成する。首長であるカピターニ・レジェンティ(国発行の日本語案内では「執政」と訳されていた)は半年ごとに交代する決まり。それによってひとりの手に権力が集中するのを避けている。カピターニがはじめて選出されたのは1243年。世界一古い共和国と言うだけのことはある。

弱肉強食の中世を、その地形と政治力とによって独立を保ち続けた。イタリア統一の年月においてはつかの間のローマ共和国を追われたガリバルディをかくまっている。後年これがサン・マリノの独立維持に貢献したのではないだろうか。

サン・マリノ共和国の衛兵

旧市街の一つはガリバルディ広場と呼ばれ、彼の白い胸像が建てられている。

パスポートに正式な入国スタンプを押してほしい?

インフォメーションで料金5ユーロを払うと、下のようなスタンプを押してくれる。※正式パスポートでないものには押してくれませんでした。

サン・マリノのコイン、ほしい?

イタリアが鋳造することの出来るユーロ枠からサン・マリノの分を分けてもらっているそうで、数はごく少ないから流通しているのは見たことがない。博物館の売店でセット売り98ユーロであった。

この中の5セントに刻まれているのが、この旧市街の上にあるグアイタの塔。

十分ほど坂を上っていくと、グアイタ塔の入口に到着。ここだけ単独の入場は料金三ユーロ。

入場券はカード式

塔はさっきのコインに描かれていた形。

海抜750メートルから素晴らしい眺望を楽しめる。

この塔はしかし、20世紀に至るまで監獄として使われていた。その監房が公開されている。

監獄のことを冗談で「無料ホテル」などというけれど、この監獄では収監料を本人から徴収していた。

「最も危険な罪人をロッカ(ここのこと)の地下に収監した」と国の歴史書にあるそうだ。中世には拷問はあたりまえだったが、サン・マリノでは1821年9月5日の国会でこれを禁止。さらに1848年3月16日には死刑も西洋諸国に先駆けて廃止している。

内部にはたくさんの絵が書かれているが、現代の修復の中でペンキが何度も塗られていって、それぞれの時代特定が難しくなってしまったとのこと。

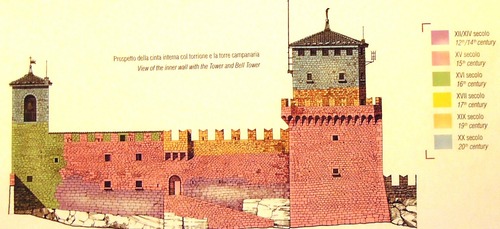

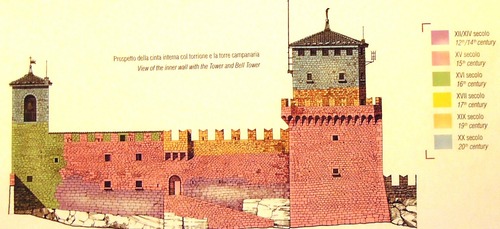

グアイタの塔は今見えている形になったのはそれほど昔ではない。どの部分がいつ造られたのかを現した図がこれ。ピンクが13世紀の部分になる。

街へ降りていくと、ギリシャ神殿のようなサン・マリノ教会がある。

ダルマチア(現クロアチア海岸部)から逃れてきた石工だったかれが暮らした石のベッドもこのとなりに残されているのである。

ここが独立国として生き延びてきたのは、ティターノ山を砦としていたからに違いない。近づくにつれてその山の三つの頂きに城塞があるのが見えてきた。

これらの城塞はすでに1300年代にあったことが記録されている。1500年頃の絵の中にその名も聖人マリノが街を抱いている。

下は1663年にアムステルダムで発行された本に載せられたサン・マリノ。上下で崖側と街側が描かれている。

※これらの図はグァイタ塔の展示より

※これらの図はグァイタ塔の展示より国の正式紋章もこれ。この写真は旧市街の切手とコインの博物館・お店のウィンドウより。

もうすぐ国への入口。三つの砦が大きくみえてきた。一番右手グアイタ塔の下に旧市街がある。

国境はこの簡単な歩道橋のような橋だけ。そこにイタリア語で「古き自由の地へようこそ」と書かれてある。

じぐざぐの道をのぼっていくとアドリア海が見えてきた。ここは海からたった20キロしか離れていない。

バスの駐車場は旧市街城壁のすぐ外、13世紀ごろからあるフランチェスコ門を入ると急な小道が交差する旧市街だ。

すぐについたティターノ広場には無料の歴史博物館。リベルタ(自由)広場はすぐそこ。

この宮殿が市長舎であり国の政庁舎でもある。

★サン・マリノは人口3万人。60人の代議員が一院制の国会を形成する。首長であるカピターニ・レジェンティ(国発行の日本語案内では「執政」と訳されていた)は半年ごとに交代する決まり。それによってひとりの手に権力が集中するのを避けている。カピターニがはじめて選出されたのは1243年。世界一古い共和国と言うだけのことはある。

弱肉強食の中世を、その地形と政治力とによって独立を保ち続けた。イタリア統一の年月においてはつかの間のローマ共和国を追われたガリバルディをかくまっている。後年これがサン・マリノの独立維持に貢献したのではないだろうか。

サン・マリノ共和国の衛兵

旧市街の一つはガリバルディ広場と呼ばれ、彼の白い胸像が建てられている。

パスポートに正式な入国スタンプを押してほしい?

インフォメーションで料金5ユーロを払うと、下のようなスタンプを押してくれる。※正式パスポートでないものには押してくれませんでした。

サン・マリノのコイン、ほしい?

イタリアが鋳造することの出来るユーロ枠からサン・マリノの分を分けてもらっているそうで、数はごく少ないから流通しているのは見たことがない。博物館の売店でセット売り98ユーロであった。

この中の5セントに刻まれているのが、この旧市街の上にあるグアイタの塔。

十分ほど坂を上っていくと、グアイタ塔の入口に到着。ここだけ単独の入場は料金三ユーロ。

入場券はカード式

塔はさっきのコインに描かれていた形。

海抜750メートルから素晴らしい眺望を楽しめる。

この塔はしかし、20世紀に至るまで監獄として使われていた。その監房が公開されている。

監獄のことを冗談で「無料ホテル」などというけれど、この監獄では収監料を本人から徴収していた。

「最も危険な罪人をロッカ(ここのこと)の地下に収監した」と国の歴史書にあるそうだ。中世には拷問はあたりまえだったが、サン・マリノでは1821年9月5日の国会でこれを禁止。さらに1848年3月16日には死刑も西洋諸国に先駆けて廃止している。

内部にはたくさんの絵が書かれているが、現代の修復の中でペンキが何度も塗られていって、それぞれの時代特定が難しくなってしまったとのこと。

グアイタの塔は今見えている形になったのはそれほど昔ではない。どの部分がいつ造られたのかを現した図がこれ。ピンクが13世紀の部分になる。

街へ降りていくと、ギリシャ神殿のようなサン・マリノ教会がある。

ダルマチア(現クロアチア海岸部)から逃れてきた石工だったかれが暮らした石のベッドもこのとなりに残されているのである。

ビルバオ市内から15分ほど川沿いに海に向かう。グッゲンハイム美術館を中心にした新しいビルバオ※下記からその様子ご覧くださいhttp://blog.goo.ne.jp/komatsusin/d/20120518

そこからどんどん時代を遡って産業革命時代から20世紀初頭の港へ向かっていく、そんな雰囲気がする。

つまり古い港地区にこの橋は建てられているのだ。

今よりもきっと多かっただろう船の往来を妨げないようにして川を渡るにはどうすれば良いのか?19世紀後半のひとつの解決策として考案されたアイデアが現代でも生きている。

1890年4月に着工され、1893年7月に公式オープン。当時は木製のゴンドラが往来しており、座席も一等と二等があった。階層社会が厳然としていた時代である。この頃の木製のゴンドラから、何度も代替して今は五代目、1998年から運行している。145メートルの川を二分で渡り、一度に普通車六台と六百人を運ぶことが出来る。

設計者アルベルト・パラシオはあのエッフェル塔のギュスターブ・エッフェルの弟子。

2006年の世界遺産指定前にヨーロッパ文化遺産に認定されている。

地上45メートルの上階を徒歩で歩くことができる。

眼下のゴンドラ。

海に向かって左側は丘に旧市街の広がるポルトカレーテ地区。中世から17世紀後半までここはビルバオとは別の市であり、競争相手であった。1691年、ついにビルバオの圧力で城壁が壊されてしまった。

反対側は平地の続くゲチョ地区

こちらには19世紀以来各国の領事館や別荘が立ち並び新しい港と共に繁栄していった。

この海岸地帯で安全に住むために施された護岸工事の記念碑が海辺に建っている。

上階の橋を渡っていて、人が入るための妙な箱があることに気づいた。

説明書きによると、なんと1999年まではコントロール室として24時間365日ここに監視員が入っていたのだそうだ、びっくり!

当時の港湾法により、船の往来を最優先にするために監視をおかなくてはならなかったのだという。現在はコンピューター制御されていてお役御免。

この橋が観光地として宣伝されるようになってきたのは、まさにこのコントロールルームが不要となってからであった。

そこからどんどん時代を遡って産業革命時代から20世紀初頭の港へ向かっていく、そんな雰囲気がする。

つまり古い港地区にこの橋は建てられているのだ。

今よりもきっと多かっただろう船の往来を妨げないようにして川を渡るにはどうすれば良いのか?19世紀後半のひとつの解決策として考案されたアイデアが現代でも生きている。

1890年4月に着工され、1893年7月に公式オープン。当時は木製のゴンドラが往来しており、座席も一等と二等があった。階層社会が厳然としていた時代である。この頃の木製のゴンドラから、何度も代替して今は五代目、1998年から運行している。145メートルの川を二分で渡り、一度に普通車六台と六百人を運ぶことが出来る。

設計者アルベルト・パラシオはあのエッフェル塔のギュスターブ・エッフェルの弟子。

2006年の世界遺産指定前にヨーロッパ文化遺産に認定されている。

地上45メートルの上階を徒歩で歩くことができる。

眼下のゴンドラ。

海に向かって左側は丘に旧市街の広がるポルトカレーテ地区。中世から17世紀後半までここはビルバオとは別の市であり、競争相手であった。1691年、ついにビルバオの圧力で城壁が壊されてしまった。

反対側は平地の続くゲチョ地区

こちらには19世紀以来各国の領事館や別荘が立ち並び新しい港と共に繁栄していった。

この海岸地帯で安全に住むために施された護岸工事の記念碑が海辺に建っている。

上階の橋を渡っていて、人が入るための妙な箱があることに気づいた。

説明書きによると、なんと1999年まではコントロール室として24時間365日ここに監視員が入っていたのだそうだ、びっくり!

当時の港湾法により、船の往来を最優先にするために監視をおかなくてはならなかったのだという。現在はコンピューター制御されていてお役御免。

この橋が観光地として宣伝されるようになってきたのは、まさにこのコントロールルームが不要となってからであった。

- ロンダに残るアラブ時代の井戸

-

エリア:

- ヨーロッパ>スペイン>ロンダ

- テーマ:観光地 世界遺産 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2012/03/28 11:48

- コメント(0)

切り立った崖が旧市街を囲むロンダは18世紀につくられたこの新橋で有名。

しかし、こういう街で一番問題になってきたのは水をどう確保するかという事だ。

古代ローマからロンダに住む人々は苦労してきたが、14世紀に住んだアラブ人達は遙か下の川まで至る井戸を掘って対応していた。井戸といっても、人間がそこまで降りて行って水を汲む大規模なものである。

その井戸があることは、以前から聞き知っていたが、2012年3月、初めて訪れることができた。

そこは、「La Casa del Rey Moro=ムーア人の王の家」と名付けられた古い邸宅の庭の一角に位置している。新橋からもその庭は見ることが出来る。崖に樹木が見えるところがそうだ。

ここへ至る旧市街の道も美しい。ロンダのほんとうに美しい部分は新橋のむこうにあるのである。

標識を追っていく。この白い壁の向こうがその邸宅だ。

入場料を払って入ると、先ほど新橋から見えていた庭園に出る。 ここは1912年に当時の持ち主であった公爵夫人がフランス人の著名な造園家にオーダーしてデザインされたものだそうだ。彼はセビリアのマリア・ルイサ公園も設計しているという。

ここは1912年に当時の持ち主であった公爵夫人がフランス人の著名な造園家にオーダーしてデザインされたものだそうだ。彼はセビリアのマリア・ルイサ公園も設計しているという。

小さいが確かに美しく、崖から見下ろす絶景を楽しめる庭になっている。

この一角から、川まで続く階段がはじまる。

約六十メートル下の水面までぐるぐると降りてゆく。

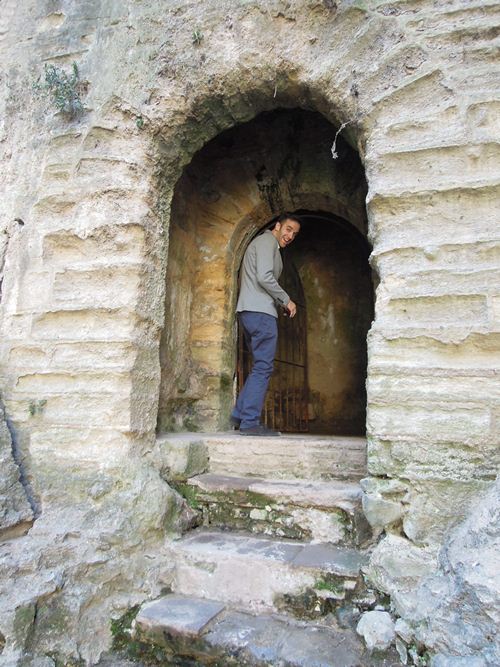

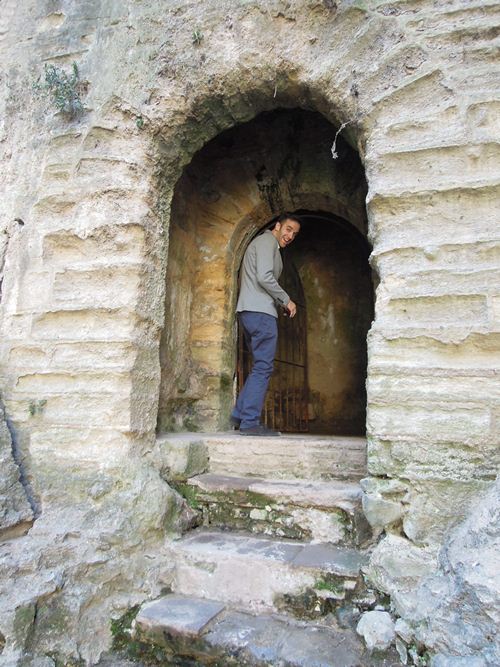

完全に地中を掘り抜いたものではなく、崖に隠れがくれにつくられており、支えるアーチの壁から光は充分に入ってくる。

途中にいくつか部屋があり、かつては別のルートへ行く道もあったようだ。

これらの部屋のうちのひとつは「武器庫」と呼ばれており、実際に水源を守るための兵が武器と共に駐屯していたと想像される。

かつては革袋に水を入れた「人間の鎖」がこの階段をひっきりなしに往復し、街に水を供給していたということだ。

突然、美しい水面に到達する。

はるか上の青空に崖の上の家々が白く輝いている。

この場所は確かにロンダのアキレス腱だったに違いない。

1485年にキリスト教軍はロンダを攻めるためにこの井戸から攻め入った。街には入れなくても、水源を失ったアラブ人たちは降伏の道しかなかった。

水面から見上げると、階段を覆っている壁は古い人工のものだとわかる。

家々ははるか上。

今回ここへ来られたのは、ローカルガイドのハビエル君が労を厭わず、小松のリクエストに応えてくれたから。どうもありがとう!※この写真の彼です。

ロンダの街にはまだまだ小松の知らない・訪れていない面白場所がありそうだ。そのうち《手造の旅》で、優秀なガイドさんと共にゆっくり訪れてみたい。

しかし、こういう街で一番問題になってきたのは水をどう確保するかという事だ。

古代ローマからロンダに住む人々は苦労してきたが、14世紀に住んだアラブ人達は遙か下の川まで至る井戸を掘って対応していた。井戸といっても、人間がそこまで降りて行って水を汲む大規模なものである。

その井戸があることは、以前から聞き知っていたが、2012年3月、初めて訪れることができた。

そこは、「La Casa del Rey Moro=ムーア人の王の家」と名付けられた古い邸宅の庭の一角に位置している。新橋からもその庭は見ることが出来る。崖に樹木が見えるところがそうだ。

ここへ至る旧市街の道も美しい。ロンダのほんとうに美しい部分は新橋のむこうにあるのである。

標識を追っていく。この白い壁の向こうがその邸宅だ。

入場料を払って入ると、先ほど新橋から見えていた庭園に出る。

ここは1912年に当時の持ち主であった公爵夫人がフランス人の著名な造園家にオーダーしてデザインされたものだそうだ。彼はセビリアのマリア・ルイサ公園も設計しているという。

ここは1912年に当時の持ち主であった公爵夫人がフランス人の著名な造園家にオーダーしてデザインされたものだそうだ。彼はセビリアのマリア・ルイサ公園も設計しているという。

小さいが確かに美しく、崖から見下ろす絶景を楽しめる庭になっている。

この一角から、川まで続く階段がはじまる。

約六十メートル下の水面までぐるぐると降りてゆく。

完全に地中を掘り抜いたものではなく、崖に隠れがくれにつくられており、支えるアーチの壁から光は充分に入ってくる。

途中にいくつか部屋があり、かつては別のルートへ行く道もあったようだ。

これらの部屋のうちのひとつは「武器庫」と呼ばれており、実際に水源を守るための兵が武器と共に駐屯していたと想像される。

かつては革袋に水を入れた「人間の鎖」がこの階段をひっきりなしに往復し、街に水を供給していたということだ。

突然、美しい水面に到達する。

はるか上の青空に崖の上の家々が白く輝いている。

この場所は確かにロンダのアキレス腱だったに違いない。

1485年にキリスト教軍はロンダを攻めるためにこの井戸から攻め入った。街には入れなくても、水源を失ったアラブ人たちは降伏の道しかなかった。

水面から見上げると、階段を覆っている壁は古い人工のものだとわかる。

家々ははるか上。

今回ここへ来られたのは、ローカルガイドのハビエル君が労を厭わず、小松のリクエストに応えてくれたから。どうもありがとう!※この写真の彼です。

ロンダの街にはまだまだ小松の知らない・訪れていない面白場所がありそうだ。そのうち《手造の旅》で、優秀なガイドさんと共にゆっくり訪れてみたい。

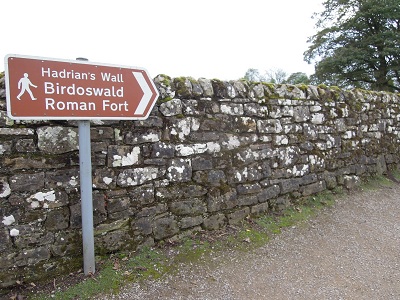

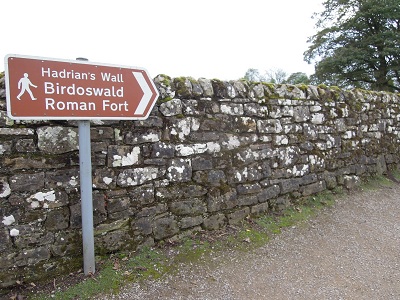

紀元後二世紀にローマ五賢帝のひとりハドリアヌスがイングランドの北の境界線に築かせた長城がある。ロンドンから北へ430キロ。スコットランド国境のすぐ南にあるカーライルはローマ起源の町。そこからさらにバスで一時間程度かかる。

全長110キロ強。東はニューキャッスルまで及び、グレートブリテン島をは挟んだ二つの海をつなぐように建設されてた。

近くには羊放牧用の柵もたくさんみられるので、バスで走りながら城壁の話をしていると、「あ、あれですか?」と皆さん指差したり(笑)。

確かに同じような石を用いた石壁なのでぱっと見は似ているが、ならべてみるとその違いははっきりしている。下の写真で手前は現代の羊放牧用の柵。上の写真、およびこの写真後方に見える四角い石積んだ厚いものが紀元後二世紀ローマ時代。

この城壁はもともと高さ六メートルの高さがあったそうだが、現在はその基礎の部分だけが残る。四角い石材は建築に便利なのでどんどん持ち去られてしまったのだ。

比較的よくのこっているこのバードオズワルド砦付近が見学地として推奨され、バス駐車場も完備されている。

現在見られる古代のものはこのような建物基礎の部分でしかない。

敷地内には1840年にこの遺跡に興味を持ち、考古学者に発掘させたヘンリー・ノーマンという人物が住んだ家がある。彼はファームハウスに塔や壁を増築して、あたかも中世の屋敷のように改造した。

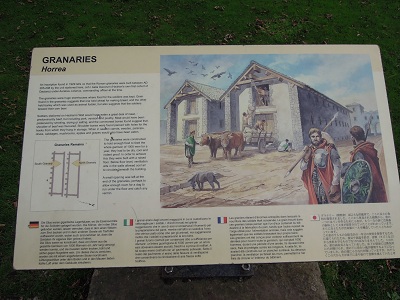

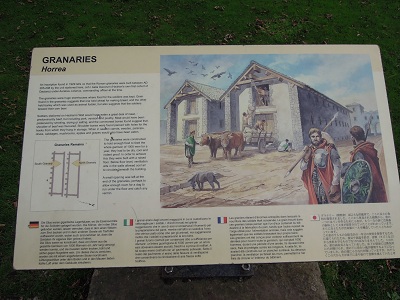

案内板には日本語も表記もあるので分かりやすい。なるほど、ここは穀物貯蔵庫だったのか。

それにしても、どうして「六メートルの高さがあった」というようなことが分かるのだろう?ローマ帝国の築いた類似の壁はいろいろあるのだろうが、塔の形状までもはっきり再現することができるのだろうか?

二日後に行ったバースのローマ浴場博物館の展示品を見ていた時、温泉から見つかったという下の銅製カップの解説を聴いて納得した。

このカップはローマの兵士が常に携帯していた銅製の個人用のカップで、行軍の際に水を飲んだり配給を受け取ったりする為の必需品だったそうだ。

横から見ると、なるほどハドリアヌスの城壁と思われる姿がはっきりと描かれている。同様のものが三点あるのだとか。※どこの博物館にあるか、などは言及されていなかった。

バースの浴場は当時アクア・スリスと呼ばれ、スリス・ミネルヴァ女神の為の神殿と温泉が湧き出す池があった。このカップは兵士が奉納の為に投げ込んだと推察されている。

人間が神に捧げる方法は、時代も洋の東西も問わないらしい。

全長110キロ強。東はニューキャッスルまで及び、グレートブリテン島をは挟んだ二つの海をつなぐように建設されてた。

近くには羊放牧用の柵もたくさんみられるので、バスで走りながら城壁の話をしていると、「あ、あれですか?」と皆さん指差したり(笑)。

確かに同じような石を用いた石壁なのでぱっと見は似ているが、ならべてみるとその違いははっきりしている。下の写真で手前は現代の羊放牧用の柵。上の写真、およびこの写真後方に見える四角い石積んだ厚いものが紀元後二世紀ローマ時代。

この城壁はもともと高さ六メートルの高さがあったそうだが、現在はその基礎の部分だけが残る。四角い石材は建築に便利なのでどんどん持ち去られてしまったのだ。

比較的よくのこっているこのバードオズワルド砦付近が見学地として推奨され、バス駐車場も完備されている。

現在見られる古代のものはこのような建物基礎の部分でしかない。

敷地内には1840年にこの遺跡に興味を持ち、考古学者に発掘させたヘンリー・ノーマンという人物が住んだ家がある。彼はファームハウスに塔や壁を増築して、あたかも中世の屋敷のように改造した。

案内板には日本語も表記もあるので分かりやすい。なるほど、ここは穀物貯蔵庫だったのか。

それにしても、どうして「六メートルの高さがあった」というようなことが分かるのだろう?ローマ帝国の築いた類似の壁はいろいろあるのだろうが、塔の形状までもはっきり再現することができるのだろうか?

二日後に行ったバースのローマ浴場博物館の展示品を見ていた時、温泉から見つかったという下の銅製カップの解説を聴いて納得した。

このカップはローマの兵士が常に携帯していた銅製の個人用のカップで、行軍の際に水を飲んだり配給を受け取ったりする為の必需品だったそうだ。

横から見ると、なるほどハドリアヌスの城壁と思われる姿がはっきりと描かれている。同様のものが三点あるのだとか。※どこの博物館にあるか、などは言及されていなかった。

バースの浴場は当時アクア・スリスと呼ばれ、スリス・ミネルヴァ女神の為の神殿と温泉が湧き出す池があった。このカップは兵士が奉納の為に投げ込んだと推察されている。

人間が神に捧げる方法は、時代も洋の東西も問わないらしい。

11 - 15件目まで(24件中)