記事一覧

1 - 5件目まで(24件中)

- 2015 キプロス視察

-

エリア:

- 中近東>キプロス

- テーマ:観光地 世界遺産 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2016/01/02 10:12

- コメント(0)

2015年11月、キプロス島を8日間視察。主要観光地とホテルやレストランを多数見学した。

トルコやイスラエルに近い南北に分断された国ということで、日本人には「危険な場所?」とのイメージを持つ人も多いけれど、2015年末現在まったく平和な雰囲気。世界中から年間250万人の人々が訪れる平和な地中海の島であります。日本人はまだ年間千人ほど。その魅力を少しでもお伝えしたいと思います。

★全14項目を写真と文章の日記にして、下記に載せてあります

http://komatsusin.jimdo.com/これまでの-手造の旅/ヨーロッパ/11-22-29キプロス視察/

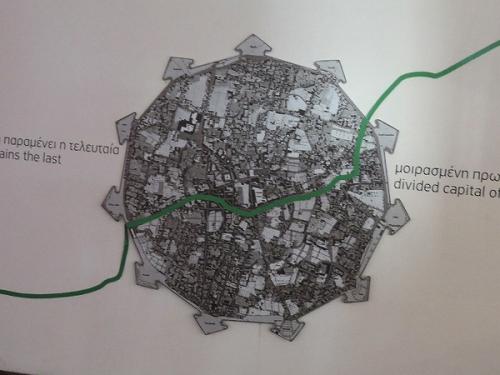

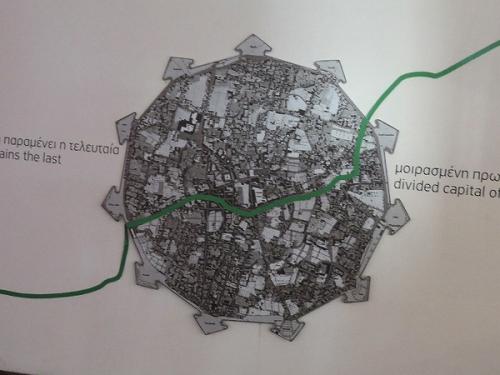

首都ニコシアは星形をした城塞都市だが、ど真ん中に「グリーンライン」が走り、分断されている。

国全体がこの「グリーンライン」によって分断され、北がトルコ系、南がギリシャ系、と、わかれて住んでいる。

国全体がこの「グリーンライン」によって分断され、北がトルコ系、南がギリシャ系、と、わかれて住んでいる。

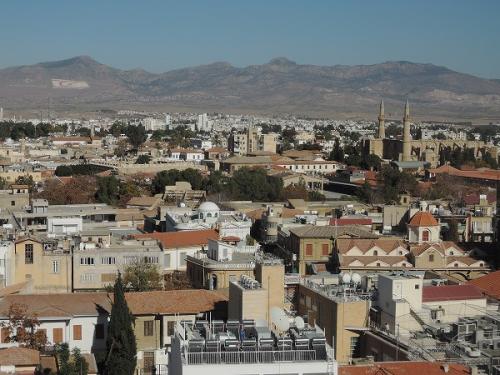

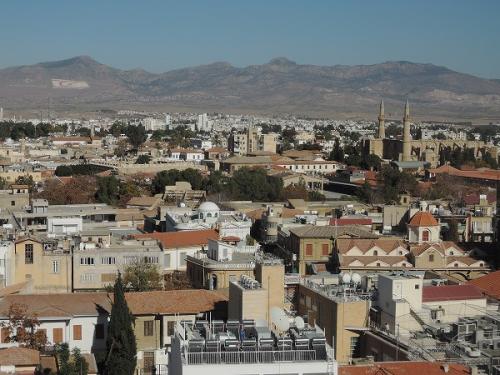

軍事紛争があった1974年ごろと、今は大きく状況が変わり、下の写真の場所にあった「ニコシアの壁」は撤去された。観光客だけでなく、市民も、身分証明書を見せるだけで自由に行き来できる南で働く労働者だけでなく、北のトルコ側から南の大学に通うこともできる。

南ニコシアにある高層ホテルの最上階展望台から

**

西海岸の古都パフォスにある遺跡「貴族の墓」は、紀元前三世紀ごろからのものとされる。

レースで有名なレフカラ村は世界遺産に指定された

この村の名物料理TAVASはお米と具を層にして土鍋で焼いたもの

**

イギリス軍基地内にある北への検問所

北キプロスのファマゴスタ大聖堂は、現在モスクとして使われている

南部海岸にあるコロンビア・ビーチリゾート

キプロスには手ごろでレベルの高いリゾートホテルがたくさんある

キプロス島は、ギリシャ神話で生まれたばかりのヴィーナスが流れ着いた島とされている。島には古代にいくつものヴィーナス神殿があり、たくさんのヴィーナス像が発掘されている。下のものはニコシアの考古学博物館にある代表的なひとつ。

トルコやイスラエルに近い南北に分断された国ということで、日本人には「危険な場所?」とのイメージを持つ人も多いけれど、2015年末現在まったく平和な雰囲気。世界中から年間250万人の人々が訪れる平和な地中海の島であります。日本人はまだ年間千人ほど。その魅力を少しでもお伝えしたいと思います。

★全14項目を写真と文章の日記にして、下記に載せてあります

http://komatsusin.jimdo.com/これまでの-手造の旅/ヨーロッパ/11-22-29キプロス視察/

首都ニコシアは星形をした城塞都市だが、ど真ん中に「グリーンライン」が走り、分断されている。

国全体がこの「グリーンライン」によって分断され、北がトルコ系、南がギリシャ系、と、わかれて住んでいる。

国全体がこの「グリーンライン」によって分断され、北がトルコ系、南がギリシャ系、と、わかれて住んでいる。軍事紛争があった1974年ごろと、今は大きく状況が変わり、下の写真の場所にあった「ニコシアの壁」は撤去された。観光客だけでなく、市民も、身分証明書を見せるだけで自由に行き来できる南で働く労働者だけでなく、北のトルコ側から南の大学に通うこともできる。

南ニコシアにある高層ホテルの最上階展望台から

**

西海岸の古都パフォスにある遺跡「貴族の墓」は、紀元前三世紀ごろからのものとされる。

レースで有名なレフカラ村は世界遺産に指定された

この村の名物料理TAVASはお米と具を層にして土鍋で焼いたもの

**

イギリス軍基地内にある北への検問所

北キプロスのファマゴスタ大聖堂は、現在モスクとして使われている

南部海岸にあるコロンビア・ビーチリゾート

キプロスには手ごろでレベルの高いリゾートホテルがたくさんある

キプロス島は、ギリシャ神話で生まれたばかりのヴィーナスが流れ着いた島とされている。島には古代にいくつものヴィーナス神殿があり、たくさんのヴィーナス像が発掘されている。下のものはニコシアの考古学博物館にある代表的なひとつ。

スリランカ最後の王朝の町、キャンディは高原で人造の小さな湖がある美しい街である。かつて王宮はなくなってしまったが、スリランカの仏教徒の精神的支柱である「仏歯」を納めた寺がおなじ敷地に健在。

今回、我々の宿泊したクイーンズホテルは、当時の大臣の住居があった場所にたてられたのである。

ペラデニア植物園はかつての王の庭園がもとになっているそうである。

セイロンと呼ばれた時代19世紀後半にはじめて紅茶が植えられたのもキャンディの近く。紅茶博物館を見学に行った。

★紅茶博物館と植物園の話はこちらに書きました↓

http://blog.goo.ne.jp/komatsusin/e/5fe7623d6b6dfa9fec28081e120e225e

南米から、マラカスのもとになった木

この実に種を入れてシャカシャカふったわけですな。そのまま楽器だ。

**

王宮の近くには歴史的なモニュメントがいくつもある。

このあたりの話は下記に書きました。

http://blog.goo.ne.jp/komatsusin/e/ce99c822f8e804e59b9cea7042e3f679

一日三回御開帳される仏歯をめあてに、たくさんの人があつまる。

王宮と仏歯寺についてはこちらを↓

http://blog.goo.ne.jp/komatsusin/e/7ab689720b819504d254152928085b34

http://blog.goo.ne.jp/komatsusin/e/7d6020eca9e7f0bc0f8dcf6337d01625

**

★キャンディの市場

入口

これはバナナの花!

卵は日本と同じ蔵の値段・・・ということは、こちらではかなり高い食材なのだ。

肉やさんというのは世界ではだいたいこんな感じなのです

バティック布地屋さん

キリテという甘いミルク・ティをつくってもらう

市場はどこも活気がありますね

魚屋さん

****

イギリスとそっくりの赤いポスト

今回、我々の宿泊したクイーンズホテルは、当時の大臣の住居があった場所にたてられたのである。

ペラデニア植物園はかつての王の庭園がもとになっているそうである。

セイロンと呼ばれた時代19世紀後半にはじめて紅茶が植えられたのもキャンディの近く。紅茶博物館を見学に行った。

★紅茶博物館と植物園の話はこちらに書きました↓

http://blog.goo.ne.jp/komatsusin/e/5fe7623d6b6dfa9fec28081e120e225e

南米から、マラカスのもとになった木

この実に種を入れてシャカシャカふったわけですな。そのまま楽器だ。

**

王宮の近くには歴史的なモニュメントがいくつもある。

このあたりの話は下記に書きました。

http://blog.goo.ne.jp/komatsusin/e/ce99c822f8e804e59b9cea7042e3f679

一日三回御開帳される仏歯をめあてに、たくさんの人があつまる。

王宮と仏歯寺についてはこちらを↓

http://blog.goo.ne.jp/komatsusin/e/7ab689720b819504d254152928085b34

http://blog.goo.ne.jp/komatsusin/e/7d6020eca9e7f0bc0f8dcf6337d01625

**

★キャンディの市場

入口

これはバナナの花!

卵は日本と同じ蔵の値段・・・ということは、こちらではかなり高い食材なのだ。

肉やさんというのは世界ではだいたいこんな感じなのです

バティック布地屋さん

キリテという甘いミルク・ティをつくってもらう

市場はどこも活気がありますね

魚屋さん

****

イギリスとそっくりの赤いポスト

- スリランカの城塞都市、ゴールを歩く

-

エリア:

- アジア>スリランカ>ゴール

- テーマ:街中・建物・景色 世界遺産 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2015/02/07 17:18

- コメント(0)

スリランカの南西海岸は日本の冬場にちょうど乾季。

城壁に囲まれたゴールの町は、俯瞰写真をひと目見たときから訪れたいと思っていた。伝説では、紀元前10世紀ソロモン王が交易していたタルシシュの港がここだともいう。

この町で、いやスリランカでも屈指の最高のホテルアマンガラへチェックインし、夕方までまだ間がある午後の町を歩き始めた。※アマンガラについてはまた別のところに書きます。

日が良いらしく、そこここで新婚さんが写真撮影をしているのにであう。

スター要塞からのパノラマ

新市街の巨大な市庁舎と19世紀あたりとおぼしき教会

白い建物はオランダ時代の火薬工場・倉庫で、現在は軍の管理下にある建物だとか

白い建物はオランダ時代の火薬工場・倉庫で、現在は軍の管理下にある建物だとか

イギリスが建設した時計塔

イギリスが建設した時計塔

バスに乗ってすぐにフラッグ要塞に着く。イギリスの建設した灯台があるユトレヒト要塞もすぐ近く。

ここで客待ちをしていた刺青いっぱいの男性が「2000Rpでここから飛び込むよ」と売り込みにきた。

ここで客待ちをしていた刺青いっぱいの男性が「2000Rpでここから飛び込むよ」と売り込みにきた。

観光化したといっても、まだまだ素朴な美しい街並みが残っている。こういう雰囲気があるうちに来られてよかった(^^)

18世紀オランダ語のプレートがはまった壊れた倉庫?も

18世紀オランダ語のプレートがはまった壊れた倉庫?も

ポルトガル時代からの広場にやってきた。この巨木はそのころからあるのかしらん 隅のブラック・フォート=現在の警察署の古い城壁がポルトガル時代1589年に建設されたものだそうだ。

隅のブラック・フォート=現在の警察署の古い城壁がポルトガル時代1589年に建設されたものだそうだ。

昔の旧市街の正門。オランダ・東インド会社の紋章は現代になってから復元してとりつけられたものにちがいない 外側にはイギリスの紋章

外側にはイギリスの紋章

夕方、ひっそりしたアマンガラのプールでひと泳ぎ

**翌朝の散歩、夕方とはまたちがう美しいインド洋

きのう夕方には閉じていた夜にだけ咲くという「サガリバナ」もまだ花をつけていた

きのう夕方には閉じていた夜にだけ咲くという「サガリバナ」もまだ花をつけていた バスで通り過ぎたところも、歩けばまた新しい発見がある。これは「イスラム・センター」と看板があった

バスで通り過ぎたところも、歩けばまた新しい発見がある。これは「イスラム・センター」と看板があった オランダ時代の病院だった建物は、2014年にショッピングアーケードとレストランがはいって改装された

オランダ時代の病院だった建物は、2014年にショッピングアーケードとレストランがはいって改装された

よく晴れた朝の光で撮影をする新婚さんに、きのうにもましてたくさん出会った

アマンガラ・ホテルのすぐまえでも

英国教会

オランダ教会

すぐ向こうに見えている建物がアマンガラ・ホテルである。小さな建物だけれどそれをむしろ快適だと感じさせてくれる。

すぐ向こうに見えている建物がアマンガラ・ホテルである。小さな建物だけれどそれをむしろ快適だと感じさせてくれる。

入ってすぐの光と風が心地よく入ってくるテラスで朝食。

スリランカの定番朝食アーッパ=HOPPERもいただきます(^^)

城壁に囲まれたゴールの町は、俯瞰写真をひと目見たときから訪れたいと思っていた。伝説では、紀元前10世紀ソロモン王が交易していたタルシシュの港がここだともいう。

この町で、いやスリランカでも屈指の最高のホテルアマンガラへチェックインし、夕方までまだ間がある午後の町を歩き始めた。※アマンガラについてはまた別のところに書きます。

日が良いらしく、そこここで新婚さんが写真撮影をしているのにであう。

スター要塞からのパノラマ

新市街の巨大な市庁舎と19世紀あたりとおぼしき教会

白い建物はオランダ時代の火薬工場・倉庫で、現在は軍の管理下にある建物だとか

白い建物はオランダ時代の火薬工場・倉庫で、現在は軍の管理下にある建物だとか イギリスが建設した時計塔

イギリスが建設した時計塔

バスに乗ってすぐにフラッグ要塞に着く。イギリスの建設した灯台があるユトレヒト要塞もすぐ近く。

ここで客待ちをしていた刺青いっぱいの男性が「2000Rpでここから飛び込むよ」と売り込みにきた。

ここで客待ちをしていた刺青いっぱいの男性が「2000Rpでここから飛び込むよ」と売り込みにきた。

観光化したといっても、まだまだ素朴な美しい街並みが残っている。こういう雰囲気があるうちに来られてよかった(^^)

18世紀オランダ語のプレートがはまった壊れた倉庫?も

18世紀オランダ語のプレートがはまった壊れた倉庫?も

ポルトガル時代からの広場にやってきた。この巨木はそのころからあるのかしらん

隅のブラック・フォート=現在の警察署の古い城壁がポルトガル時代1589年に建設されたものだそうだ。

隅のブラック・フォート=現在の警察署の古い城壁がポルトガル時代1589年に建設されたものだそうだ。

昔の旧市街の正門。オランダ・東インド会社の紋章は現代になってから復元してとりつけられたものにちがいない

外側にはイギリスの紋章

外側にはイギリスの紋章

夕方、ひっそりしたアマンガラのプールでひと泳ぎ

**翌朝の散歩、夕方とはまたちがう美しいインド洋

きのう夕方には閉じていた夜にだけ咲くという「サガリバナ」もまだ花をつけていた

きのう夕方には閉じていた夜にだけ咲くという「サガリバナ」もまだ花をつけていた バスで通り過ぎたところも、歩けばまた新しい発見がある。これは「イスラム・センター」と看板があった

バスで通り過ぎたところも、歩けばまた新しい発見がある。これは「イスラム・センター」と看板があった オランダ時代の病院だった建物は、2014年にショッピングアーケードとレストランがはいって改装された

オランダ時代の病院だった建物は、2014年にショッピングアーケードとレストランがはいって改装された

よく晴れた朝の光で撮影をする新婚さんに、きのうにもましてたくさん出会った

アマンガラ・ホテルのすぐまえでも

英国教会

オランダ教会

すぐ向こうに見えている建物がアマンガラ・ホテルである。小さな建物だけれどそれをむしろ快適だと感じさせてくれる。

すぐ向こうに見えている建物がアマンガラ・ホテルである。小さな建物だけれどそれをむしろ快適だと感じさせてくれる。入ってすぐの光と風が心地よく入ってくるテラスで朝食。

スリランカの定番朝食アーッパ=HOPPERもいただきます(^^)

- ラヴェンナに残るテオドリクス王の痕跡

-

エリア:

- ヨーロッパ>イタリア>ラヴェンナ

- テーマ:街中・建物・景色 世界遺産 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2013/11/05 15:15

- コメント(0)

西ローマ帝国を滅亡させた傭兵隊長オドアケルを討って、ラヴェンナを首都とした東ゴート王国の王になったテオドリクスの墓は今でもラヴェンナに残っている。

六世紀、未だ古代の雰囲気を感じさせる、どこかアジアのマウソレウムのような重量感ある石造り。

六世紀、未だ古代の雰囲気を感じさせる、どこかアジアのマウソレウムのような重量感ある石造り。

今は周囲になにもないが…

ずっとこんな風に残されていたのではなく、19世紀までは修道院と教会施設の只中であった。

ずっとこんな風に残されていたのではなく、19世紀までは修道院と教会施設の只中であった。

シンプルな内部も教会だった当時はフレスコ画などで飾られていた。注意して見ればその痕跡も見える。現在の姿は教会だった頃の外観をすべてはぎ取って、出来るだけ造られた当初に近づけた結果なのだ。

重量感ある冠石は、テオドリクスの王国の一部だったイストリア(スロヴェニアからクロアチアにまたがるアドリア海北東奥の半島)から運ばれた一枚石。設置する時のものだろうと推察されるヒビもしっかり見える。

一階部分には何もなく

二階にもこの赤い棺とおぼしき石が置かれているだけ

二階にもこの赤い棺とおぼしき石が置かれているだけ

十字架型に開けられた窓はオリジナルだが、横に追加された窓はあとからだそうだ。

十字架型に開けられた窓はオリジナルだが、横に追加された窓はあとからだそうだ。

ここに置かれた「棺」が、テオドリクスのものであるかどうかも分かっていない。教会だった当時から果たしてここにあったものかも定かではない。19世紀的歴史復元によって、ここに持ち込まれたものであるかもしれない、と、ラヴェンナ在住のイタリア人ガイドさんのお話でした。

**テオドリクス廟は忙しいツアーではほとんど訪れないが、ラヴェンナの世界遺産指定物のひとつになっていて、イタリアでもここでしか見られない類の遺跡である。

★テオドリクスという人物はゴート族の王子であったが、八歳で「人質」として東ローマの首都・コンスタンチノープルに送られた。「人質」という名目ではあっても自由はあり、しっかり教育されて育つ。ローマ帝国のシンパを育てる為によく使われた方法である。

十六歳頃に帰国を許され、やがて父王が亡くなった後、部族王国の長として即位し、東ローマ皇帝からはコンスル(執政官)にも任じられた。西暦489年には簒奪者オドアケルを破り、ラヴェンナに入ったのだった。

ラヴェンナは初代皇帝アウグストスによって立派な軍港となっていたが(クラッセと呼ばれる)、テオドリクスはその少し北に新たな港も整備し、もともと先住部族が暮らしていた地区に自らの宮殿と教会を建設した。

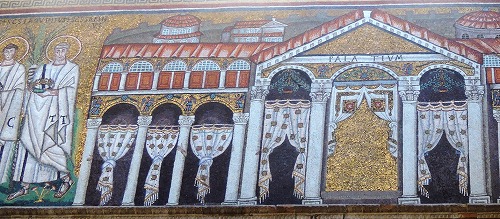

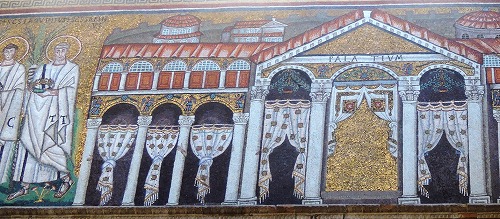

その教会が現在も残っているサンタ・アポリナーレ・ヌオーヴォである。

塔は9世紀頃後から付け加えられたものだし、入口ポータルも、床も、内陣もオリジナルではないが、内部にの柱の上に残るモザイクはベースは6世紀からのものである。

ビザンチンらしく金をふんだんに用いた装飾。この図柄では左に船が描かれ、クラッセ港と近くの城壁に囲まれた建物群だと分かる。

港の向かい側の壁

テオドリクスの宮殿が「PLATIVM」として描かれていて、その下にはテオドリクス本人の姿があった思われるのだが…今は黄金のモザイクべったりに変えられてしまっている。

この図像修正は、テオドリクスが没した後の西暦540年以降。東ゴート内のめまぐるしい権力闘争を終わらせるべくユスティニアヌス帝のコンスタンチノープルからベリサリウス将軍が征服してから行われた。

理由は、テオドリクスは異端キリスト教とされたアリウス派を信仰していたから。我々にはなかなか理解できないが、コンスタンチノープルで主流だったネオニアーニ(正統派・三位一体を信奉する現カトリック)にとっては、容認したくない装飾の部分を変更した。

行列していた聖人たちの先頭は、アリウス派を攻撃したマルティヌスに変更。教会の名前もマルティヌス教会されていた。たしかにモザイクの切れ目が分かる。四人目の一人だけ金の衣を着たラウレンティウスも同様の改変かもしれない。

行列していた聖人たちの先頭は、アリウス派を攻撃したマルティヌスに変更。教会の名前もマルティヌス教会されていた。たしかにモザイクの切れ目が分かる。四人目の一人だけ金の衣を着たラウレンティウスも同様の改変かもしれない。

先ほどのテオドリクスの宮殿の横にも別の人物が描かれていたのは確実である。柱のところに、その人物の手だけが残っているのが見える。

***

これだけを見ると、アリウス派のテオドリクスの時代にはカトリックを排除していたのかと思ってしまうが、もうひとつ残されたアリウス派の遺構である小さな洗礼堂のモザイクはカトリック的である。

地面が一段下がっているが、この階段も大事な保存物だから「ハイヒールはダメ」などと書かれた注意書きがあった。

なにげない外見で、内部もそっけないとおもいきや… 内部見上げると…

内部見上げると…

アポリナーレ・ヌオーヴォで見たのと同じ聖人の行列の真ん中に、ヨルダン川で洗礼を受けるキリストが描かれている。

左側の老人はヨルダン川を表す。天から精霊のハトが降りてきて、これはカトリック的三位一体?アリウス派の時代はもしかして違うデザインだったのだろうか?

この洗礼堂のすぐ近くには、その名もサン・スピリト(精霊)と名付けられた教会があるが、元はアリウス派の大聖堂だったそうだ。

ラヴェンナには世界遺産指定された場所が全部で七つあるが、これら三箇所はすべてそのひとつに数えられている。

六世紀、未だ古代の雰囲気を感じさせる、どこかアジアのマウソレウムのような重量感ある石造り。

六世紀、未だ古代の雰囲気を感じさせる、どこかアジアのマウソレウムのような重量感ある石造り。今は周囲になにもないが…

ずっとこんな風に残されていたのではなく、19世紀までは修道院と教会施設の只中であった。

ずっとこんな風に残されていたのではなく、19世紀までは修道院と教会施設の只中であった。シンプルな内部も教会だった当時はフレスコ画などで飾られていた。注意して見ればその痕跡も見える。現在の姿は教会だった頃の外観をすべてはぎ取って、出来るだけ造られた当初に近づけた結果なのだ。

重量感ある冠石は、テオドリクスの王国の一部だったイストリア(スロヴェニアからクロアチアにまたがるアドリア海北東奥の半島)から運ばれた一枚石。設置する時のものだろうと推察されるヒビもしっかり見える。

一階部分には何もなく

二階にもこの赤い棺とおぼしき石が置かれているだけ

二階にもこの赤い棺とおぼしき石が置かれているだけ 十字架型に開けられた窓はオリジナルだが、横に追加された窓はあとからだそうだ。

十字架型に開けられた窓はオリジナルだが、横に追加された窓はあとからだそうだ。ここに置かれた「棺」が、テオドリクスのものであるかどうかも分かっていない。教会だった当時から果たしてここにあったものかも定かではない。19世紀的歴史復元によって、ここに持ち込まれたものであるかもしれない、と、ラヴェンナ在住のイタリア人ガイドさんのお話でした。

**テオドリクス廟は忙しいツアーではほとんど訪れないが、ラヴェンナの世界遺産指定物のひとつになっていて、イタリアでもここでしか見られない類の遺跡である。

★テオドリクスという人物はゴート族の王子であったが、八歳で「人質」として東ローマの首都・コンスタンチノープルに送られた。「人質」という名目ではあっても自由はあり、しっかり教育されて育つ。ローマ帝国のシンパを育てる為によく使われた方法である。

十六歳頃に帰国を許され、やがて父王が亡くなった後、部族王国の長として即位し、東ローマ皇帝からはコンスル(執政官)にも任じられた。西暦489年には簒奪者オドアケルを破り、ラヴェンナに入ったのだった。

ラヴェンナは初代皇帝アウグストスによって立派な軍港となっていたが(クラッセと呼ばれる)、テオドリクスはその少し北に新たな港も整備し、もともと先住部族が暮らしていた地区に自らの宮殿と教会を建設した。

その教会が現在も残っているサンタ・アポリナーレ・ヌオーヴォである。

塔は9世紀頃後から付け加えられたものだし、入口ポータルも、床も、内陣もオリジナルではないが、内部にの柱の上に残るモザイクはベースは6世紀からのものである。

ビザンチンらしく金をふんだんに用いた装飾。この図柄では左に船が描かれ、クラッセ港と近くの城壁に囲まれた建物群だと分かる。

港の向かい側の壁

テオドリクスの宮殿が「PLATIVM」として描かれていて、その下にはテオドリクス本人の姿があった思われるのだが…今は黄金のモザイクべったりに変えられてしまっている。

この図像修正は、テオドリクスが没した後の西暦540年以降。東ゴート内のめまぐるしい権力闘争を終わらせるべくユスティニアヌス帝のコンスタンチノープルからベリサリウス将軍が征服してから行われた。

理由は、テオドリクスは異端キリスト教とされたアリウス派を信仰していたから。我々にはなかなか理解できないが、コンスタンチノープルで主流だったネオニアーニ(正統派・三位一体を信奉する現カトリック)にとっては、容認したくない装飾の部分を変更した。

行列していた聖人たちの先頭は、アリウス派を攻撃したマルティヌスに変更。教会の名前もマルティヌス教会されていた。たしかにモザイクの切れ目が分かる。四人目の一人だけ金の衣を着たラウレンティウスも同様の改変かもしれない。

行列していた聖人たちの先頭は、アリウス派を攻撃したマルティヌスに変更。教会の名前もマルティヌス教会されていた。たしかにモザイクの切れ目が分かる。四人目の一人だけ金の衣を着たラウレンティウスも同様の改変かもしれない。先ほどのテオドリクスの宮殿の横にも別の人物が描かれていたのは確実である。柱のところに、その人物の手だけが残っているのが見える。

***

これだけを見ると、アリウス派のテオドリクスの時代にはカトリックを排除していたのかと思ってしまうが、もうひとつ残されたアリウス派の遺構である小さな洗礼堂のモザイクはカトリック的である。

地面が一段下がっているが、この階段も大事な保存物だから「ハイヒールはダメ」などと書かれた注意書きがあった。

なにげない外見で、内部もそっけないとおもいきや…

内部見上げると…

内部見上げると…

アポリナーレ・ヌオーヴォで見たのと同じ聖人の行列の真ん中に、ヨルダン川で洗礼を受けるキリストが描かれている。

左側の老人はヨルダン川を表す。天から精霊のハトが降りてきて、これはカトリック的三位一体?アリウス派の時代はもしかして違うデザインだったのだろうか?

この洗礼堂のすぐ近くには、その名もサン・スピリト(精霊)と名付けられた教会があるが、元はアリウス派の大聖堂だったそうだ。

ラヴェンナには世界遺産指定された場所が全部で七つあるが、これら三箇所はすべてそのひとつに数えられている。

- シャルトル大聖堂の地下ツアー

-

エリア:

- ヨーロッパ>フランス>シャルトル

- テーマ:世界遺産 歴史・文化・芸術

- 投稿日:2013/11/02 08:31

- コメント(0)

シャルトル大聖堂の地下ツアーに参加するのはこれで確か四回目。しかし、案内する方が変われば見せるものも案内もけっこう違っているので、毎回新たな発見がある。

一日数回、決まった時間に集まってお金を払えば参加できる。ただし、案内はフランス語のみ。入口

階段をいくつか降りた、現在半地下の様になっているところが古い時代の聖堂の床だったそうだ。日本の時代にすると平安末期のロマネスクの礼拝堂と、その後増築されたゴシックの礼拝堂が交互に並んでいる。

そこからまた一段地下に降りると、太い長い柱が見えた

地上階の主祭壇の真下にあたる場所になり、この上に重い大理石像を設置するために補強されている。

地上階の主祭壇の真下にあたる場所になり、この上に重い大理石像を設置するために補強されている。

かつて空間だったところも厚い壁にして埋め込んであったのだが、1901年に穴をあけて中を調査した

すると、10世紀以前カロリング朝に建設されたと思われる聖堂の階段部分が発見された。※写真で破られた壁の向こう遠く

火災に遭ったカロリング朝の聖堂は11世紀初めフュルベール司教によって再建・拡張された。その時代に建設された、巡礼たちを寝泊まりさせるための巨大な礼拝堂がこれ

今年の夏に訪れた時、中世の巡礼たちのようにロウソクだけを持って歩いた事を思い出す。

http://www.tour.ne.jp/blog/komatsusin/71765/

かつてあった中世の木彫聖母子を再現してある。

目をつぶった表現が珍しく、これはケルトの女神の像と共通する特徴だそうである。

奉納された当時の入れ物に入った「聖母マリアの衣」がこれ

聖堂地上階に公開されているものは、ここから切り離されたごく一部である。

10世紀頃と思われるフレスコ画が壁に描かれているが、これはもしかすると増築される以前の聖堂外壁かもしれない。そこに描かれている聖母子は、正面から描かれた動きのない構図で、ビザンチン絵画の特徴を持っている。

今日のガイドさんは「これは、ステンドグラスの『青い聖母』と似た構図を持っていますから、この絵をモデルにしているのかもしれません」と説明された。

びっくり。両方何度も見ていたが、はじめて認識した。そういう可能性は確かにある、と思えた。

※下に両者の写真をいれた日記を書きました。

http://komatsusin.hopto.org/koma/modules/iDiary/index.php?mode=show&date=20131018

この新しい木彫は1836年に起きた火事の様子を表している。この火事では木造の屋根が焼失し、ふきなおされた。

一日数回、決まった時間に集まってお金を払えば参加できる。ただし、案内はフランス語のみ。入口

階段をいくつか降りた、現在半地下の様になっているところが古い時代の聖堂の床だったそうだ。日本の時代にすると平安末期のロマネスクの礼拝堂と、その後増築されたゴシックの礼拝堂が交互に並んでいる。

そこからまた一段地下に降りると、太い長い柱が見えた

地上階の主祭壇の真下にあたる場所になり、この上に重い大理石像を設置するために補強されている。

地上階の主祭壇の真下にあたる場所になり、この上に重い大理石像を設置するために補強されている。かつて空間だったところも厚い壁にして埋め込んであったのだが、1901年に穴をあけて中を調査した

すると、10世紀以前カロリング朝に建設されたと思われる聖堂の階段部分が発見された。※写真で破られた壁の向こう遠く

火災に遭ったカロリング朝の聖堂は11世紀初めフュルベール司教によって再建・拡張された。その時代に建設された、巡礼たちを寝泊まりさせるための巨大な礼拝堂がこれ

今年の夏に訪れた時、中世の巡礼たちのようにロウソクだけを持って歩いた事を思い出す。

http://www.tour.ne.jp/blog/komatsusin/71765/

かつてあった中世の木彫聖母子を再現してある。

目をつぶった表現が珍しく、これはケルトの女神の像と共通する特徴だそうである。

奉納された当時の入れ物に入った「聖母マリアの衣」がこれ

聖堂地上階に公開されているものは、ここから切り離されたごく一部である。

10世紀頃と思われるフレスコ画が壁に描かれているが、これはもしかすると増築される以前の聖堂外壁かもしれない。そこに描かれている聖母子は、正面から描かれた動きのない構図で、ビザンチン絵画の特徴を持っている。

今日のガイドさんは「これは、ステンドグラスの『青い聖母』と似た構図を持っていますから、この絵をモデルにしているのかもしれません」と説明された。

びっくり。両方何度も見ていたが、はじめて認識した。そういう可能性は確かにある、と思えた。

※下に両者の写真をいれた日記を書きました。

http://komatsusin.hopto.org/koma/modules/iDiary/index.php?mode=show&date=20131018

この新しい木彫は1836年に起きた火事の様子を表している。この火事では木造の屋根が焼失し、ふきなおされた。

1 - 5件目まで(24件中)